作者: 发布时间:2021-08-02 13:43:24 来源:沪港发展联合研究所+收藏本文

「选题人」1961年简·雅各布斯出版了《美国大城市的死与生》。这本经典城市研究书籍影响了我们整整60年。专栏作家 Rana Foroohar最近在FT Times上撰文,借助对当下城市内部空间和活力的讨论,帮我们重温了雅各布斯对城市的思考。

来源:Gomel, Bob. “Writer Jane Jacobs walking on streets of New York.” Getty Images, 1 January 1963, www.gettyimages.com/detail/news-photo/writer-jane-jacobs-walking-on-streets-of-new-york-news-photo/50329492.

1958年,城市活动家简·雅各布斯(Jane Jacobs)为《财富》杂志写了一篇题为《Downtown is for People》的文章。就像她在三年后出版的《美国大城市的死与生》一样,这篇文章旨在呼吁那些心系城市的人行动起来。她在文章中写道:“今年(译者注:1958年)对城市的未来至关重要,”这一年将为“后浪们”塑造城市特性。

我们现在正处于雅各布斯所说的其中一个轴心点上。纽约是我居住的地方,这座城市正重焕生机。公园熙熙攘攘,餐馆座无虚席,人们情绪高涨。但房价和犯罪率也逐渐抬头。这一情况在美国的一些大都市地区都出现了。在纽约,曾以豪华公寓和大手大脚的外国人而闻名的部分地区,如今人去楼空。突然间,一些不那么前卫的地区开始蓬勃发展。疫情期间,纽约房价涨幅最高的地方是温莎台(Windsor Terrace)。这是一个不起眼的爱尔兰裔意大利人社区,离我住的地方只有几步之遥。在这里,电视脱口秀主持人和设计师们正把护士和消防员挤出社区。过程虽然缓慢,但确实在发生。纽约的精髓在于变化永不停歇,如今就好像这一精髓被压抑了好几个月,现在迸发出来,方式有好有坏。

温莎台

来源:“Welcome to Windsor Terrace.” Compass, www.compass.com/neighborhood-guides/nyc/windsor-terrace/.

城市景观的特点已经改变,还将继续改变。疫情促进了变化。在九十万失业人口中,约40%的人已经恢复工作。但许多饭店、商店和办公室仍大门紧闭。不过,曾经的街道交通堵塞,现在则挤满了顾客。他们将餐馆订到爆满,涌向人行道上神似巴黎咖啡馆的有顶空间中。很多人都希望这种情况能够延续,也希望那些音乐家能继续在公园里练习、希望公交不再那么拥挤、希望能够继续远程办公。

犯罪率又要另当别论了。在上个月的市长初选中,犯罪问题(不仅仅是治安问题)自1993年来首次成为主要议题。这说明,人们对激增的暴力行为感到焦虑。纽约警察局5月份的统计数据揭露了一个恐怖故事:纽约总体犯罪指数同比增长22%,其中抢劫案增长46.7%,重大盗窃案增长35.6%。被枪击的人数几乎翻了一番。6月的数字更糟糕:犯罪率较去年增长了30%以上,枪击案达到三倍。同时,美国其他一些城市的暴力犯罪率也在上升。

为什么会这样?部分原因肯定是疫情将人们逼到了崩溃点,不管是在经济上、生理上、情感上还是文化上。疫情前,“黑人的命也是命”在我的社区就有很大影响力。形式一般是欢快的集会和游行,伴有音乐和舞蹈。如今,这项运动已经完全颠覆治安,让每个警察都明白暴行已经无法容忍。不用说,这肯定是件好事。

而警方也相当小心翼翼。媒体在乔治·弗洛伊德之死后穷追猛打,警察改革因变化多端而难以实现,许多人沉迷于执法规范:如何使用武力,如何接触(或者避免接触)某个对象,甚至如何精确用词。巡警因此面临不确定性,变得谨小慎微,这也是我采访过的许多警官和市民认为罪犯有贼胆的原因。以上种种都凸显了一种分裂感:我们虽已摘下口罩,但彼此疏远,对未来没有把握。几年后我们的城市会是什么样?它应该是什么样的?

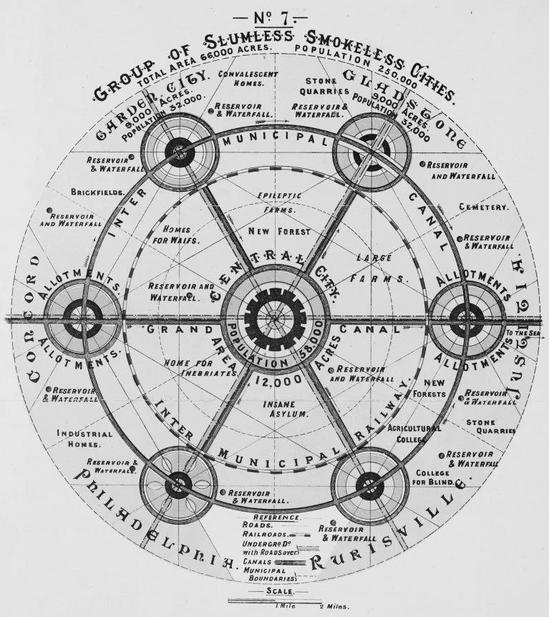

雅各布斯对此有千言万语想诉说。《美国大城市的死与生》出版于1961年,对上世纪五十年代和六十年代“理性主义”规划者愿景,表达了抗议。这些规划者希望城市区域能够简化、美化、更有效率。埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)是19世纪英国城市学家。他打造了首座“花园城市”(译者注:garden city是由霍华德提出的绿化城市理论,主张理想城市应兼有城市和乡村的优点。霍华德曾在距伦敦56公里的地方打造了首座花园城市莱奇沃思)。与霍华德等前辈一样,“理性主义”规划者认为城市实际上是可以规划的。霍华德为郊区安排了商业中心、精心设计的绿化地带,甚至还规定了居民的最大数量。与此同时,在大城市工作的美国规划师从勒·柯布西耶(译者注:Le Corbusier,20世纪著名建筑大师,致力于推广钢筋、水泥、玻璃等现代建材,提出“光辉城市”理念:高层住宅楼的底层将全部被架空,高速公路以网格状分布在楼宇之间,城市地表作为连续型的公园)那里获得了灵感,建造了高耸入云的摩天大楼,令其凌驾于熙熙攘攘的底层商店之上。霍华德和勒·柯布西耶的学生都认为,人口密度是需要解决的问题。

霍华德的“花园城市”

来源:“From garden cities to data cities.” Data Cities, data-cities.net/from-garden-cities-to-data-cities/.

雅各布斯的观点正好相反:密度是决定城市生活魅力的关键。将城市居民彼此隔离是为了减少摩擦,而摩擦正能让城市如你所想。霍华德等人身处1898年,他们环视伦敦的工业区,不喜欢他们“所闻到、看到、听到的”,这情有可原。但在雅各布斯看来,“霍华德计划的城市是真正意义上的舒适小城,前提是你很温顺,没有自己的规划,也不介意与那些得过且过的人共度一生。正如所有的乌托邦一样,规划重要事情的权利,只属于手握重权的规划者”。

雅各布斯不善于拐弯抹角。在她去世之前,我发现自己成了她批判的重点。当时我还是《福布斯》杂志的菜鸟记者,正在对杂志里一篇关于城市规划的报道进行事实核查。不过,她把真正难听的话留给了她的眼中钉罗伯·摩斯利(译者注:Robert Moses,纽约前州务卿),这个几乎建立了现代纽约市的人。摩斯利为我们建造了桥梁和高速公路,比如布鲁克林—皇后区高速公路。我一生中大约有三分之一的时间都在这条路上度过,往返于家和机场之间。他还将纽约与大片的滨水区分离,造成了死亡地带,花了数年和数不清的钱才得以恢复。

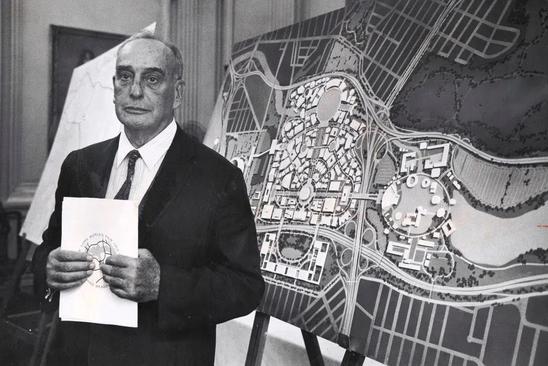

罗伯·摩斯利

来源:Dunlap, David. “Why Robert Moses Keeps Rising From an Unquiet Grave.” The New York Times, 21 March 2017, www.nytimes.com/2017/03/21/nyregion/robert-moses-andrew-cuomo-and-the-saga-of-a-bronx-expressway.

摩斯利等理性主义者希望重塑城市,特别是市中心,以应对零售额下降、税基降低、公共交通挫败和犯罪率上升。至少在纽约,这没有奏效。到了上世纪七十年代,“山姆之子”(译者注:大卫·柏克威兹,连环杀手,出没于1977年夏天的纽约城,专门狙杀约会中的情侣)占据了头条新闻;白人开始“逃往”郊区;福特总统拒绝在1975年的财政危机中向纽约提供紧急财政救助——此事导致《每日新闻》写下著名的标题:“福特致纽约:去死吧”(“Ford to City: Drop Dead”)。

正如传记作家罗伯特·卡罗(译者注:Robert Caro,《成为官僚》的作者)所写的那样,摩斯利只在乎权力。雅各布斯更在乎人。她认为,城市和其居民一样,都是生命系统,只有在“有序复杂性”的背景下才能参透个中奥秘。无论何时,无论何地,都有几十种相互关联的事件发生。她在1961年的书中写道:“变量很多,但并不杂乱无章。它们相互关联,形成一个有机整体。就像蝴蝶扇动翅膀、进而在地球另一端引发海啸的寓言一样,稍微改变一个因素,就足以撼动整个系统。

她认为,市民互相保障安全——即使他们不比警察做得更好,那也和警察旗鼓相当。“首先要理解的是,城市的公众安宁(人行道和街道治安)主要不是由警察维持的,尽管警察也很必要。城市的公众安宁主要由一个错综复杂、几乎是无意中出现的网络来维持的。这种网络由人民自发管制、自发设定标准,并由人民自己执行。”然而,这个系统是以信任为前提的。

在雅各布斯鄙视的“花园城市”郊区,信任以同质化和部落主义的形式出现。在多元的大型城市地区,信任源于与陌生人之间的偶然互动,这正是格林威治村(译者注:Greenwich Village,纽约市西区的一个地名,住在这里的多半是作家、艺术家,雅各布斯就住在这里)“错综复杂的街边芭蕾”的核心(译者注:街道上发生的种种活动与互动)。

曼哈顿单调的城市景观

来源:Arutyunova, Sasha. “A View of Midtown Manhattan from the Empire State Building.” The Financial Times, 8 July 2021, www.ft.com/content/59c1b256-d05c-4366-b12b-7dbe38b5a873.

在她所在的哈德逊街,她会在八点过后一会儿出现。“我会出去放垃圾袋,这当然是一件再平淡不过的事,但我喜欢我的角色:当一队初中生从舞台中央走过,扔下糖纸时,我就会扔出手上的垃圾袋,发出清脆的‘叮当’声 ”。还有一些“早间仪式”,比如哈尔珀特先生打开洗衣房小推车的锁,把它推向地下室;乔·科纳奇亚的女婿把一些空箱子搬到熟食店的外面叠起来;理发师把折叠椅搬出来;戈尔茨坦先生收拾电线——五金店开门了。

我在我自己的社区里找到了这样的芭蕾。像科纳奇亚一样,我社区的杂货店老板会留着钥匙,供那些在我们外出时想借用地方的人使用。当我14岁的儿子来买苏打水时,他会告诉我,我儿子已经和一群狐朋狗友打成一片。我到两个街区外去理发时,如果我忘了带现金,又赶时间,理发师就能让我赊账回家,下回再付钱。满头发卷的老太太坐在折叠式草坪椅上监视着街道。我隔壁的邻居是位七旬老人,她从小就住在这所房子里,她能告诉我某个年代的前房主到底是怎么修理排水沟的。这就是皮特·哈米尔(译者注:Pete Hamill,美国作家、记者)所描绘的布鲁克林,也是他眼中的布鲁克林——他曾在街对面的公寓里度过了童年的某段时间。

为什么我的社区这样的地方仍然有这种信任?部分原因是,直到最近,这个社区还没有出现极端情况。2007年,我用伦敦北部芬奇利路(Finchley Road)的一套三居室公寓换置了我在布鲁克林公园坡(Park Slope)的家。这样做,一定程度上是因为我知道,如此我可以把我的孩子送到公立学校,还可以住在绿地附近,去图书馆、医院、商店、乘坐公交都很方便。

这种“功用的多样性”在许多外区仍然有迹可循,但在曼哈顿的许多街区却难觅踪迹。就像伦敦市中心的黄金地段或任何其他全球城市的最昂贵地段一样,近年来曼哈顿已经变得极为分化。这里有太多“地标性”建筑,主要由俄罗斯或波斯湾俄的投资者所有,他们本人都不在纽约。这里也有太多不连贯的新开发项目,如哈德逊庭院(译者注:Hudson Yards,美国历史上规模最大的私人房地产开发项目,位于曼哈顿中城西,涵盖豪华公寓、购物商城、办公大楼、美食广场和艺术表演中心),这些地方公共交通不便,对大多数纽约人也太贵了。

哈德逊庭院

来源:Galai, Noam. “People walk near The Vessel at The Hudson Yards as the city continues Phase 4 of re-opening following restrictions imposed to slow the spread of coronavirus on July 31, 2020 in New York City.” Getty Images, 31 July 2020, www.gettyimages.com/detail/1263071642.

前市长迈克尔·布隆伯格曾将纽约市称为奢侈品。雅各布斯会将此视为一个警告信号。在她看来,那些一骑绝尘的城市,往往是在自取灭亡。她写道:“垄断性的购物中心和标志性的文化中心,在公共关系的喧闹之下,掩盖着商业还有文化在私密而随意的城市生活中的式微。”利用标志性建筑时,要像对待关键的棋子一样谨慎,还要省着点用。这些建筑占据了太多的空间,减少了复杂性。而在她看来,复杂性正是成功社区的核心,每个部分都要为整体服务。

她自己更喜欢是新旧混合、商住混用的建筑。在此,短小的街区令密切来往成为可能,还有足够的人在当地生活和工作,有所供应,也有所需求。这就是一个“15分钟城市”,也即巴黎市长安娜·伊达尔戈(Anne Hidalgo)推广的一个概念。我们希望看到更多的布鲁克林,而不是看到更多的曼哈顿。

与过于完美的静态社区不同,朝气蓬勃的社区在疫情前就已经成为纽约的一种趋势。现在,得益于工作和通勤模式的改变(这种改变很可能成为永恒),这种趋势搭上了顺风车。远程办公不会消失:很多人都想远程工作,这种模式还将为雇主节省商业租赁的费用。在纽约,可用的商业空间已经达到17%,为三十年以来的最高水平(全国平均水平是18%)。租期很长,这意味着打击不会是短暂而剧烈的,而是缓慢而持久的,或将持续多年。

这肯定会减少纽约的税收,但也可能为雅各布斯认可的那种“多功能多样性”创造更多的机会。对工业空间、仓库和物流中心的需求正在回升。除了在疫情期间需求大幅下降的多户型大公寓,纽约很多地方的住宅市场都在上涨。我预计,像布鲁克林、皇后区,甚至布朗克斯和斯塔滕岛(译者注:Staten Island,纽约市的一个岛屿,位于曼哈顿以南的纽约港内)这样的地方将逐渐自成一套经济生态系统,而不是成为曼哈顿的附庸。

这是一件好事。而吸引大雇主来到这些城市,会考验、阻止这一趋势。我们必须抵制这种压力。比如,对于亚马逊最终放弃将纽约市作为其第二总部,雅各布斯就相当满意。她强烈批评城市采取线性交易,即用税收优惠换取头条新闻上的就业增长。这是她的直觉,但后来的研究表明她是正确的。

纽约市皇后区长岛市的建筑工地上,针对亚马逊的抗议标语被喷在墙上

来源:Taggart, John. “Some New Yorkers were disappointed that Amazon’s decision to abandon a Queens headquarters meant 25,000 promised jobs will not arrive..” The New York Times, 15 February 2019, www.nytimes.com/2019/02/15/nyregion/amazon-new-york-reaction.

虽然自上世纪九十年代以来,美国的这种商业补贴增加了两倍,但研究证明,城市为品牌雇主达成的多数协议终将倒贴。最初的就业增长不能抵消减少的税收,后者导致了公共服务和人力资本退化,而这正是当初吸引雇主的地方。

雅各布斯认为,正是“大城市的小”才令其广受欢迎。她写道:“一个大都市的中心之所以能被称作中心,很大程度上是因为它汇集了大量的小元素,人们在街上就可以看到这些元素。”她会喜欢现在遍布纽约街道的户外咖啡馆,还会喜欢在过去15个月里存活下来的小企业所证明的创造力。

她毕竟是一个城市的乐观主义者,会对疫情后大城市将消亡的预测摇头。她在1961年的作品中的这几句话,在今天尤其能引起共鸣:“一个有活力的城市本身就有能力理解、交流、构思和创造战胜困难的武器。也许,这种能力最有力的一个例证,便是大城市在与疾病抗争中发挥的作用。”

“城市曾经是疾病中最无助、最凄惨的受害者,但城市最终成为了伟大的疾病征服者。庞大的财富,巨大的生产力,支持社会进步的人才(比如,运用科学,我们在一年内就成功研制出新冠疫苗)紧密结合,所有这些“本身就是我们整合到城市的产物,特别对于那些大而密集的城市来说。”

城市和人一样是混乱复杂。城市在自己的生命中也有跌宕起伏。纽约在恢复元气之前可能度过一段艰难岁月。然而,雅各布斯在书的最后一页反问道:“难道有人认为,要解决今天困扰我们的问题,答案都能从同质化的城市中找到吗?”

在我看来,答案就像展望公园的天空一样清晰。