作者: 发布时间:2019-11-27 09:44:35 来源:复旦发展研究院+收藏本文

由复旦大学中华文明国际研究中心和巴黎高等师范学院“文化迁变与传播(Transfertsculturels)”研究中心主办的“复旦大学-巴黎高师人文硕士班”讲座系列(2019-2020)之“音乐语言与文学语言”于11月14日-17日在复旦大学举行。法国巴黎高师艺术理论系教授Fériel KaddourWie以“乐谱与其他文本有何不同?”(上下两场),“文学语言与音乐语言:相通与相异”,“《佩利亚斯与梅丽桑德》——德彪西与梅特林克”为题,带来4场精彩的讲座。

四场系列讲座分为两大部分,前两讲着眼乐谱与其他文本类型的比较,后两讲辩明音乐语言与文学语言之异同。讲座内容均以音乐美学的视角进行关照,不做纯音乐学角度的技术化分析。

演讲人:Fériel Kaddour老师

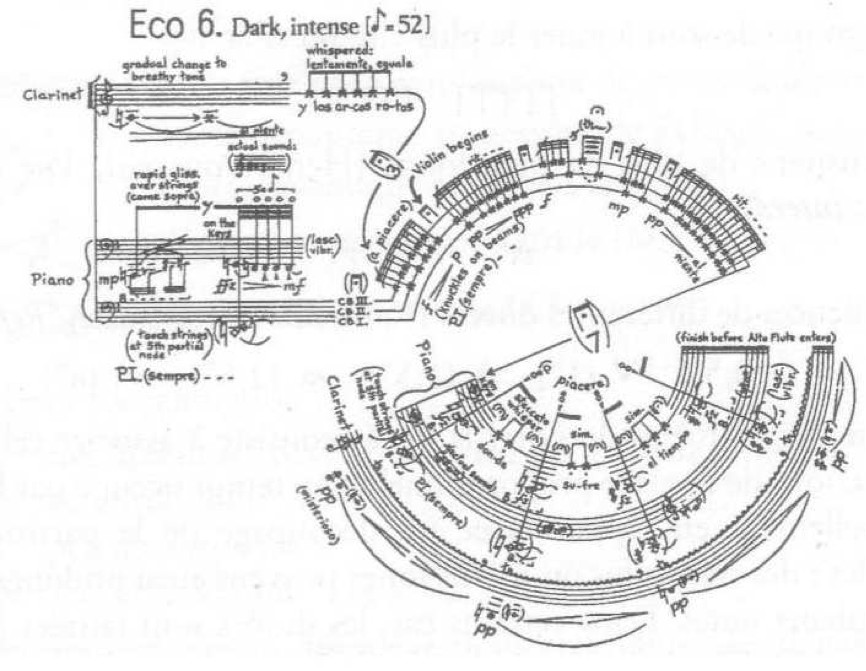

第一讲从音乐文本书写(écriture)的特征出发,详述了音乐实践过程中曲谱文本的非本质性。记谱法是一种潜在(latence)书写,记录乐曲在最终声学实现前的中间状态。教授先对“乐谱(partition)”一词进行词源语义的辨究,通过对比外表艺术(art allographique)与自表艺术(art autographique)在创作原理与表达范式上的差歧,解释了该术语在音乐艺术语境中代替“文本(texte)”的缘由。音乐与文学作为可被复制的外表艺术,文本的根本属性与材料的随机属性各有分途,作为理想对象的曲谱文本与乐曲声音化实践间存有恒常的疏离。下半场对9世纪到20世纪音乐作品进行了广泛的谱面援例,揭示出曲谱的双重特征,肯定了记谱法在乐谱发展中趋向精细完善的必然性,并对曲谱始终保有空白(lacunaire)的等待进行声音化实践的不完整状态进行释解。音乐的书写与演奏实践高度相关,不同时期的记谱法都紧密迭联于各自时代的乐器制式、创作方法与演奏习惯,其中作为“显性文本”的记谱法表记体系并未构成音乐全部,还需辅以即兴要素、风格习惯等“隐性文本”。因此,任何记谱法系统在传声达意时都存在无法自洽的抵牾。

乔治·克拉姆《十一首秋之回声》(1967)谱例

图片来源:第一讲

第二讲内容承前,通过介绍古德曼(Nelson Goodman)分析体系,管窥了“所有音乐文本中的一种‘显性症候’(un «symptôme révélateur » de tout texte musical)”——19世纪音乐之文本,进一步论解记谱法的文本特征。该时期的乐谱被视作一种真切(véritable)的文本,规范的记谱符号系统削减了过往谱面阅读歧义的出现可能。由经历史沉淀,多样性、准确性和繁复性成为其特点,但在构成抽象且自足的体系方面,其“不可及性”似仍其旧。古氏将谱面信息划分为严格表记部分与演奏实践部分,前者绝对权威地完成赋予作品身份的首要任务,是本体论意义上的“记谱符号”,书写仅诉诸标记音高、踏板等要素;后者为表情、注释等实践场域内容,不参与身份构建。如此纯逻辑化的音乐文本虽可跨境越时得到还原,但“严格表记”自身亦流于多义与模糊,暴露了古氏对音乐产生与诠释过程中超越(transcendance)价值的误读。教授借贝多芬第二十一奏鸣曲中的一处踏板使用举出反例——当代演奏家无法在现代钢琴上通过精准地再现谱面信息以呈现合理又恰当的演奏,并由此引介了热奈特(Gérard Genette)关于超越的论点。教授还认为,演奏者需充分把握风格嬗变规律,熟稔乐器改良历程,谨慎推敲音乐文本中的作曲家原始意图。

贝多芬第二十一奏鸣曲维也纳初版(1805)谱例

图片来源:第二讲 红绿色圈为教授标注

第三讲从辨明音乐语言与文学语言的相通与相异展开。艺术史上的早期音乐近乎是文学的随扈:16与17世纪,音乐家视诗歌与修辞为恒久的参照(la permanence de référence),文本与音乐呈表为一个不可分的整体(un tout indissociable);自歌剧肇创至抒情悲剧诞生,个中音乐均显服务于戏剧文本之姿,成为补充部分与边缘因素。音乐在18世纪严肃歌剧中渍渐扩大表现力,直至19世纪成为真正独立于戏剧的艺术。然而,音乐文学并非相行渐远,反倒藉由艺术歌曲等形式更加紧密地融合起来——该悖论同样体现于音乐自主性高蹈的20世纪,音乐表达愈自由,它就愈具有文学性特征。教授又以诗歌与歌剧为纲,重阐音乐与文学之相异。叠合(superproser)于诗歌语言的文学成分与音乐成分并不同源,毋宁说两者彼此联合(associer)以延展诗歌的音乐性空间。但本质的诗绝不是“纯音乐的”,其旨在于它语汇的音乐性与音义的相互关系间编织起精巧的关系网。反之,音乐语言则直指自身,不直连于文本。教授比较了宣叙调与咏叹调的创作特征,藉此表露歌剧在戏剧导向与音乐导向间的摽摇状态。继而又将魏尔伦诗作三首音乐演绎作品进行比较,探解了音乐对文学文本形成的阐释(herméneutique)方式。

Alex Olé版《佩利亚斯与梅丽桑德》(2018)剧照

图片来源:第四讲

第四讲为系列讲座之终章,综览了前三讲内容,对德彪西以梅特林克戏剧为蓝本创作的歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》进行音乐与文本互阐关系的再考。教授简要回瞻歌剧的变迁史,将《佩》视作“总体艺术作品(das Gesamtkunstwerk)”概念提出后备具异质特点与革新精神的巨作。教授从陈说“阿勒蒙德王国”的诸事项出发,概述了作品主旨及框架,详析了人名地名、舞台场景等奇邃的象征意味,并重点讲解该剧“高声吟诵(parler plus haut)”的演唱方式,缕析表演中对静默(silence)的运用。德彪西拒绝让文字偕适于抒情的演唱,直接移用梅氏脚本作为《佩》剧唱词,不进行任何介入文本的改编,故而音乐在被演唱前就已自铸于要说的词句之中。《佩》的另一特色,在于歌者与传统歌剧相去甚远的“退缩式(en retrait)”唱腔。歌唱以保留文本迫近自然讲话的清晰发音为要,全然偎贴于戏剧原文。通过播放几幕演出片段,教授对剧中“韵律(prosodie)如何对抗旋律”之问进行了直观求解。德彪西化“唱”为“说”,支持“旋律是反抒情的(anti-lyrique)”的音乐逻辑。最后,教授剖明了静默在《佩》中的艺术价值。摒弃传意功能的含糊语言坐实了梅氏文本的静默观,久悬不决的省略号也被成功翻译成德彪西式的片段型乐思,德彪西以此对抗语言表意在时空上的明确性。纵然互设边界,音乐与文学却总在美好的相遇中,诞生出令人欣喜的无限可能。

撰稿人:肖文迪

编辑:吕肖璇

讲座录音链接:

https://pan.baidu.com/s/12eRbyrVnYIdXlB5PWUsQvg

提取码: jxw8