疫情大流行,人们不断对城市反思。《The Economist》9月版有一篇文章讨论了土地产权确认对非洲经济发展和城市增长的意义。对存在土地产权二元结构的其他发展中国家来说,非洲的故事并非独有。

在南非开普敦的郊区利沙(Khayelitsha,义为“新家”),建筑工人们在路易莎的房子外忙得不可开交。49岁的路易莎打算在自家后院盖八套单间公寓,再以每月3000兰特(约合177美元)的价格出租。这次改造几乎能使她的房子升值三倍,从大约57万兰特涨到160万兰特。对路易莎来说,这些钱可以改变了她的生活。她已经做奶奶了。仓库的工作每月仅能挣到五千兰特。路易莎强忍着眼泪说:“我的梦想成真了。”路易莎的梦想之所以能成真,是因为她的毅力,也因为她和大部分人不一样——可以证明她对不动产的所有权。在创业公司Bitprop的帮助下,路易莎证明了自己对这片土地的所有权,再凭借契据为建设工程筹资。Bitprop还为她的公寓进行了设计。在接下来的几年里,她将与Bitprop分享租金收入,直到支付完给Bitrprop的费用。此后,租金收入和资产增值,就都归路易莎所有。路易莎的故事体现了产权的潜在力量。二十年前,秘鲁经济学家赫尔南多•德•索托(Hernando de Soto)出版了《资本的秘密》(The Mystery of Capital)一书。他指出,如果没有正式的不动产契据,数十亿穷人居住和工作的房子就是“死资本”。据索托估计,这些资产价值9.3万亿美元,相当于今天的13.5万亿美元。受到索托的启发,在过去二十年间,发展中国家掀起了绘制产权地图、划分土地的热潮。2004至2009年,世界银行交付了34个土地赋权和登记项目,价值超过十亿美元;而1990至1994年,这类项目只有三个。然而,还有很多产权的价值没有得到实现,尤其是在非洲。非洲约90%的农村土地还没有正式登记,仅有4%的非洲国家绘制了首都私有土地的地图,并为土地赋权。善意的改革者,往往忽视了无数其他因素,比如传统、其他法律、国家保护人民产权的能力等。这些都会影响产权的有效性。他们还低估了既得利益者,如传统领导人和城市精英,阻碍产权改革的能力。新冠疫情突出了产权没有保障的危害。新失业的租户付不起租金。权贵们认为,所有人的注意力又都在疫情上,自己可以逃脱欺诈罪的惩罚。因此把人赶出家门和掠夺土地的事情越来越多。新冠病毒对经济的影响非常严重,一些非洲国家面临着“失落的十年”。因此,他们比以往任何时候,都更需要促进增长的改革。

来源:“An informal settlement resident in Nairobi, Kenya, demands an end to forced evictions on World Habitat Day 2011.” Cities Alliance, citiesalliance.org/index.php/newsroom/news/news/stop-forced-evictions-africa.

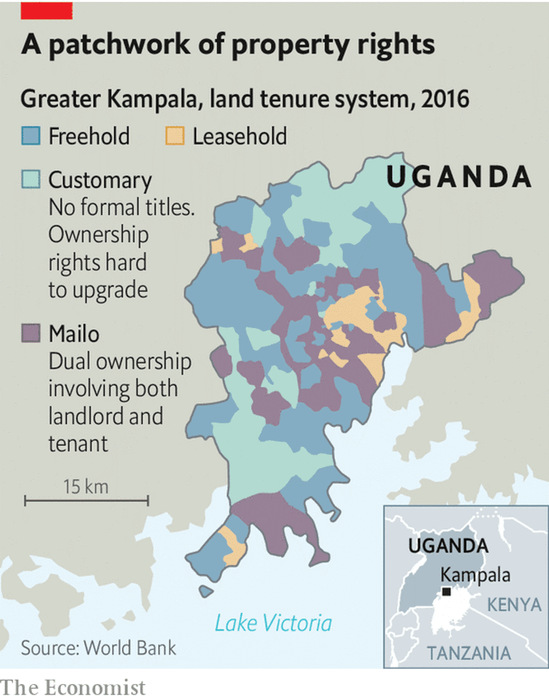

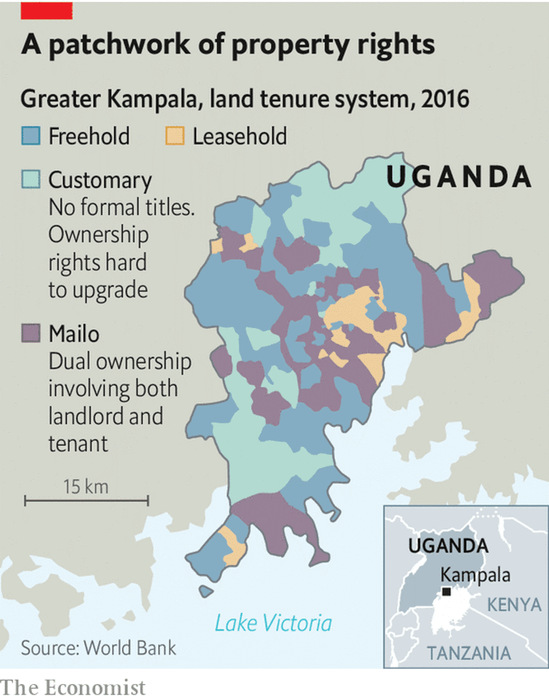

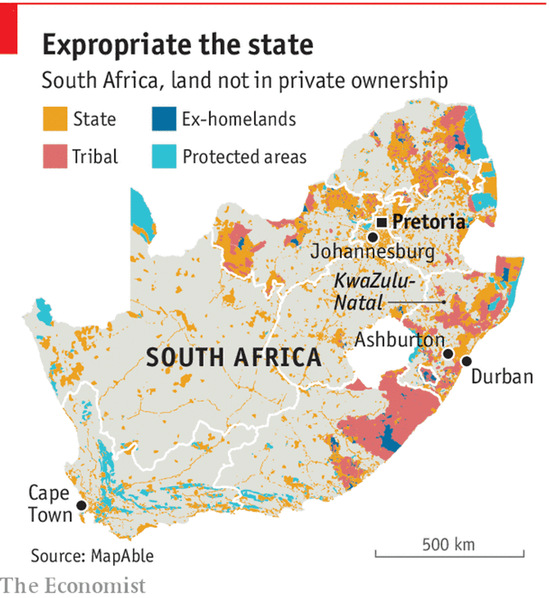

历史经验表明,非洲土地改革举步维艰。殖民时期,各地的政策各不相同,但白人统治者常将大片土地划为“无主之地”,并占为己有。正式的房屋产权留给了殖民者和欧洲公司。其余的农业土地被赋予“传统”使用权,这意味着这些土地可以使用,而不能拥有,而且总会被国家没收。国家认可的“部落”领袖控制着土地,殖民者再通过他们间接统治国家。大多数非洲国家在独立后,政府保持着双轨体制。在国家机构中,城市精英取代了白人殖民者,但农村地区的传统使用制依然存在。直到20世纪末,将更多土地产权正规化的想法才开始流行起来。当时,没有产权就会阻碍发展的观点,已经十分普及。非洲拥有世界上一半可用、未开垦的土地,其现在的农业生产力还远低于实际潜力。这对经济增长来说是巨大的累赘。农村居民没有地契,他们外出时也不能把土地租出去,担心被别人夺走。这就阻碍了农村居民向工资更高的城市迁移。无保障的使用权也会让城市更穷。在人口密集的城市,人们可以方便交流想法和找工作。但非洲城市的扩张效率低下。世界银行估计,非洲一些国家有30%的土地没有建设,而巴黎这个比例是14%。使用权重叠的制度是造成低效率原因之一。在乌干达的坎帕拉,完全持有权、租赁权、传统权利和“双重所有权”等体系混杂在一起,搅乱了正规土地市场(见下图)。

2016年乌干达的产权情况

来源:“A patchwork of property rights.” The Economist, 12 September 2020, www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/09/12/the-quest-for-secure-property-rights-in-africa.

产权薄弱加深了许多其他问题,比如环境退化——如果不清楚谁拥有森林,那么有关系的企业就更容易宣称对森林的所有权,并砍伐森林。此外,土地纠纷也是引起冲突的常见原因。非正规的土地市场意味着政府不易收税。同时,性别歧视的传统,往往使妇女的不动产权更加得不到保障。研究机构Prindex的一项调查显示,在撒哈拉以南的非洲地区,近一半的女性担心,一旦离婚或丧偶,她们将失去土地。在所有富裕、民主的国家,产权都可以得到保障,所有者可以购买、出售、细分、抵押他们的资产。许多贫困国家也试图建立类似的制度,他们通常从建立正式的不动产登记开始。例如,2012年,卢旺达完成了一个由英国政府出资的项目:利用航拍绘制境内土地的地图,并发放地契。该项目的实施者一定是处处小心。1994年卢旺达大屠杀中,许多土地的使用者遇难,还有一些人因为参与屠杀而被关了起来。项目小组到访监狱,帮助他们解决土地纠纷。每块土地的成本只有七美元,比传统的测量成本低得多。在此之前,大部分妇女不被认为是土地所有者。最后,92%的地契上有女性的名字。然而,这些确权运动的总体影响令人失望。大多数非洲国家仍然使用纸张记录。他们通常不清楚已经发出了多少张契据,或者是否某块土地有不止一人拥有所有权。在利沙,咨询中心的工作人员指出,周边地区15%的契据上写的都是死人名字。因此,拥有正式契据的非洲人到底有多少不得而知,但在某些国家,这个数字极有可能是个位数。

来源:Green, Jeremy. “USAID works in over 23 countries to improve property rights and land and resource governance.” USAID, www.usaid.gov/land-tenure.

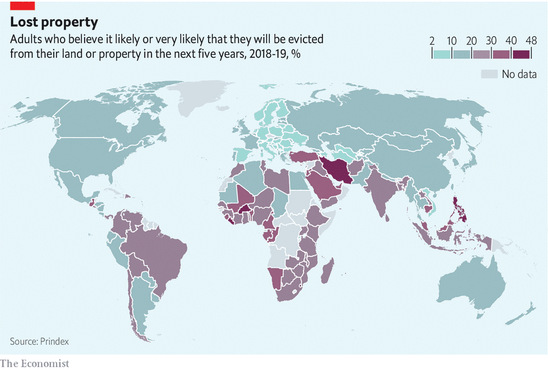

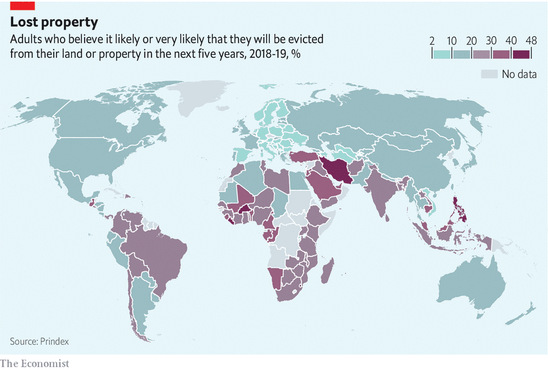

糟糕的管理使问题更加复杂。在非洲,不动产登记平均需要59天。转让不动产的成本是其价值的9%。比起经合组织的那些富裕国家,这个数字翻了两倍还不止。土地测量员稀缺,垄断了市场,信任的缺乏也无济于事。“我的家”是一个慈善组织,旨在为证明不动产契据付费。在利沙的另一个地区,一群妇女会见了“我的家”的成员。有人会近乎不计回报地帮助她,这让一位女士难以相信。她挥舞着契据,问道:“这是真的吗?”自由市场基金会(The Free Market Foundation)的Temba Nolutshungu表示,南非的腐败导致人们疑心重,“他们已经习惯了被那些有政治目的的人欺骗。”科技兴许能帮上忙。人们对Cadasta等数字平台的热情很高。它们会帮助用户证明土地所有权并解决纠纷,无需再诉诸官僚组织解决问题。然而,从过去几十年得出的一个重要教训是,如果土地改革纯粹被视为一项自上而下的技术任务,那么改革就不会很好地发挥作用。正如前几次引人注目的改革那样,绘制地图和登记产权远远不够。千禧年代,埃塞俄比亚共发放了两千万张不动产契据,此后产权记录却很少更新。乌干达的一个项目,试图将数据数字化,却因缺乏数据而难以推进。就连卢旺达的计划,在初期也遇到了困难:尽管城市的土地管理很好,但87%的农村交易仍然是非正规的,因为是登记交易的成本太高。在撒哈拉以南的非洲地区,正规不动产契据带来的额外保障,似乎不如其他地区。Prindex公司曾在140个国家调查人们对不动产的安全感,并于七月公布了结果。调查显示,在撒哈拉以南,拥有正式契据与没有契据的非洲人,在安全感上差异很小,分别是70%和65%。这比其他任何地方的差距都要小。

人们对不动产权的安全感指数——颜色越深表示产权越不受保障

来源:“Lost property.” The Economist, 12 September 2020, www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/09/12/the-quest-for-secure-property-rights-in-africa.

调查者认为,这可能进一步证明了研究人员所说的“非洲效应”。与亚洲和美洲相比,不动产契据对非洲生产率的影响似乎也较小。史蒂文·劳瑞(Steven Lawry)来自国际林业研究中心。他参与合著的一篇论文显示,在他们阅读的非洲研究中,非洲农业生产率的增长不超过10%,而拉丁美洲和亚洲的论文显示,两个地区的农业生产力的增长为50%到100%。一定程度上,这是因为其他地区的改革更有效率,并在进行其他改革的同时发放了不动产契据。

对“非洲效应”的另一种解释,是传统体系提供的保障比以前假设得要多。传统体系下的安排覆盖了大约6.25亿人口和78%的非洲土地。在如何将集体所有制与个人或家庭的权利结合方面,不同体系的安排存在很大差异。不过,曼彻斯特大学的阿德莫斯·奇穆霍乌博士(Dr. Admos Chimhowu)称,传统土地法律“默默地”发生了“范式转变”。

1990年以来,非洲54个国家中,有39个通过了全面改革公共土地权的法律。西方流行的是个人主义的完全持有制,而殖民时期的传统权利模式下,居住者对用以生活和工作的土地没有任何正式的权利。在两种制度之间,大部分国家创造了某种中间地带。奇穆霍乌先生将“旧的”传统法体系描述为一种完全不承认产权的体系。在这种体系下,权力归属于酋长,没有市场或者市场并不正式。在“新的”传统使用制下,公共权利被视为财产,地方领导人更负责任,国家与正规市场的联系也更加紧密。至少理论上是这样的。

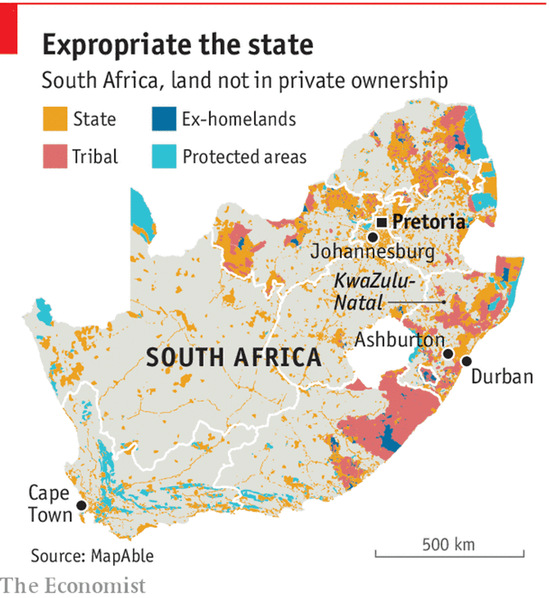

在现实中,新法律的可能性,如发放不动产契据,会被既得利益者破坏。控制土地的权力是如此有利可图,以至于非洲的执政党和传统权威都不愿放手。土地和传统法专家莉斯·奥尔登·威利(Liz Alden Wily)指出:“殖民地时期,鼓励统治者控制公民土地所有权。而他们现在不愿放弃这些权力。”在加纳、马拉维、纳米比亚、赞比亚等国,酋长们一直在阻挠新法,以免削弱他们分配土地的权力。自从南非种族隔离结束后,一系列法律赋予了“传统”权威更大的影响力。居住在白人建立的前“家园”或其他公共区域的人们,有30%到40%无法拥有自己的土地。南非黑人现在可以在本国之外购买房产,但在国内,他们实际上仍是“臣民”。几项研究表明,酋长们伙同政客,在没有得到人民同意的情况下,滥用他们的权力,将土地卖给矿业公司。公共保护官是南非的监察人员。2016年,公共保护官发现,西北省巴普巴莫加尔人,以富含铂的土地为收入来源,他们的领袖让八亿兰特不翼而飞,而这些钱本属于人民。然而,指出问题的积极分子却遭到了毒打。

来源:“Expropriate the state.” The Economist, 23 August 2018, www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/08/23/land-reform-in-south-africa-has-been-slow-and-inept.

改革本应纠正种族隔离的某些不公,但改革进程却被腐败的精英们打断了。贫困土地与农业研究院(the Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies)是一个学术团体,研究了62个土地项目。他们发现,土地归还计划的结果被那些有钱有势的人“攫取”了。非洲权贵还有另一种方式,对土地行使权力,损害普通公民的利益。这种方式就韦利女士所说的“国家地主所有制”。他们可以采取几种形式。一些权贵滥用绘制社区地图的程序,攫取周围最优质的土地,用于农业企业,比如在坦桑尼亚。一些权贵在解释国家为“公共利益”征用土地的权力上,有所发挥。2012年,肯尼亚通过了一项法律,旨在建立一个与政治无关的土地委员,削减土地部门的政治权力。但既得利益侵蚀了政府的权威,过去八年,土地侵占的案例有所增加。数十处土地被划分为受保护的森林,这往往侵占了土著居民的土地。国家地主所有制也是一个城市问题,特别是随着城市的发展,城市已经将昔日的农田囊括其中。2019年,欧盟资助的研究小组“通过法律”(ENACT)发布的报告指出,与地主相比,贩毒的罪根本不值得一提。报告中写道:“土地分配、房地产开发,可能是非洲最大的有组织犯罪活动。”在肯尼亚内罗毕(Nairobi)的贫民窟基贝拉(Kibera),超过90%的居民向不在地主租房子。“通过法律”小组引用了一项调查:估计这些地主中有42%“据说与国家和政治人物有联系”,41%是政府官员,16%是政客。加纳也有类似的模式,城市土地所有权由国家机构、政治领导人和酋长控制。那些从黑暗现状中获益的人,也可以利用过时的规划法。在前英国殖民地,许多城市的治理受到《英国城镇和乡村规划法》(UK Town and Country Planning Act)的影响。该法颁布于1947年,不是为密集的肯尼亚贫民窟而设计的。这就是为什么说英语的城市,比说法语的城市扩张更快的原因之一。法国的规划者通常更喜欢紧凑、密集的城市,而说英语的城市拥有的建筑用地多出50%,而且土地周围没有开发项目。即便有国家地主所有制制度,但前景可期的改革仍在继续。土地维权律师正在开展行动,要求政府遵守法律。卢旺达在试图扭转非正式化的趋势。在埃塞俄比亚,部分州在颁发证明,允许人们正式出租土地,还允许人们用产权抵押借贷。疫情让一切难上加难。在埃塞俄比亚,发放不动产契据的节奏已经放缓。如果要保持社交距离,就很难聚集在一张地图或一台智能手机周围。不开庭的法院无法解决纠纷。在其他地方,新冠突出了许多非洲人土地权利的薄弱。女性面临着风险,尤其是那些丈夫或父亲已经去世的女性。有证据表明,在肯尼亚,寡妇们在封锁期间被婆家赶出家门,因为她们被视为一种负担。回到利沙,离路易莎家几英里远的地方发生这里的故事,提示着人们,疫情和不动产权的缺失,都使他们的生活得不到受保障。就在记者会见路易莎的同一天,许多因疫情而无家可归的人,在国有土地上建起了棚屋。许多是从原来的住所被赶出来的。因为疫情,他们失去了工作。官员动动手指,他们的新居就可能被铲平。一场大流行病已经迫使数十亿人居家隔离。如果它还有一个后果,是让其他人难以保住自己的家,这将是一场更大的悲剧。

* 标题由译者标注。

* 本文仅代表学者个人观点,

与沪港发展联合研究所立场无关。

选题:朱介鸣(同济大学)

翻译:江默柔

审译:王梓诚 吴建峰

排版:朱红英