作者:余璟仪 发布时间:2022-06-30 17:48:30 来源:复旦中美友好互信合作计划+收藏本文

摘要

2022年6月24日,美国联邦最高法院宣布了“多布斯诉杰克逊妇女健康组织案”(Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization)的结果,推翻了下级法院此前认定密西西比州《胎龄法案》违宪的有关裁决。根据这一州法,妇女在妊娠超过15周之后除极个别危急情况外不得擅自堕胎。最高法院认定,女性堕胎权并非是一项宪法权利,应由民选的各州立法机构所决定,从而彻底推翻了1973年的“罗伊诉韦德案”(Roe V. Wade)以及1992年的“宾州东南部计划生育组织诉凯西案”(Planned Parenthood v. Casey)。

多布斯案可谓是2015年“奥贝格费尔诉霍奇斯案”(Obergefell v. Hodges)后当代美国最高法院历史上最具里程碑意义的司法案件,其不仅迅速激起美国国内自由主义阵营的抗议,更是在世界范围内引发广泛关注。该案不仅印证了特朗普的政治遗产所产生的影响之深远,亦进一步凸显了美国国内业已存在的深刻的社会分裂与政治极化之现实。更为重要的是,被视作“共和国校长”的联邦最高法院,其权威性已经随着保守主义势力的多轮“反攻”变得摇摇欲坠。

推翻罗伊案的政治背景:

共和党人如何“掌握”美国最高法院

在三权分立的特殊制度背景下,美国联邦最高法院在行使司法职能的过程中“能够”产生举足轻重的政治影响。通过行使司法审查(judicial review),最高法院能够通过判定总统与国会的行为违宪而认定其无效;最高法院所作的宪法解释被视作最终权威,这一宪法解释过程中的“司法至上”(judicial supremacy)是最高法院在美国政治中的机制性权威的另一重要来源。而在日趋极化的政治环境中,两党之间的激烈对抗一定程度上会导致总统与国会的工作陷入僵局,这使得三权分立的政治结构中最高法院的地位与影响力进一步提升,两党围绕最高法院大法官席位所展开的竞争与对抗在近年来也日趋激烈。

多布斯案之所以能够发生,其直接原因在于,特朗普在任内先后提名了3位保守主义大法官,从而使得美国联邦最高法院的意识形态格局朝着有利于共和党的方向迈出实质性一步,即保守主义占“超级多数”(6比3)的罕见情况。在竞选与执政期间,特朗普多次强调将致力于任命保守主义大法官以废止罗伊案。在其任内,尼尔·戈萨奇(Neil Gorsuch)、布雷特·卡瓦诺(Brett Kavanaugh)与艾米·康尼·巴雷特(Amy Coney Barrett)经提名确认程序后成为具有终身任期的最高法院大法官。不同于过去由共和党人提名的保守主义大法官,特朗普提名的三位大法官均来自法律保守主义团体“联邦党人协会”(The Federalist Society),且在巡回法院担任联邦法官的过程中显示出鲜明的右倾立场,这意味着在他们当中出现第二个戴维·苏特(David Souter)的可能性微乎其微。苏特在1990年经由共和党人任命,然而他在进入最高法院后越来越多地与自由派一起投票。现如今,“不再有苏特”已成为保守派圈子里的某种口号。

这3名大法官的提名与确认过程,无一不充满戏剧系与冲突色彩,而共和党人之所以能够成功将这三位来自联邦党人协会的坚定的社会保守主义者“送入”联邦最高法院,其“准备工作”至少可追溯至奥巴马时期的联邦法官提名确认风波。在2010年中期选举过后,共和党在参议院内获得47席,从而大幅缩小了与获得53席的民主党之间的差距,以米奇·麦康奈尔(Mitch McConnel)为首的参议院共和党人开始在联邦法官的提名确认过程中大量行使“议事阻挠”(filibuster)程序,导致奥巴马提名的大量联邦法官提名被搁置,这使得参议院民主党领袖哈里·里德(Harry Reid)不得不启动“核选项”(nuclear option)程序以绕开共和党人的阻挠,但并未将之用于最高法院大法官的提名确认程序中。

直至奥巴马任期结束,依旧存在大量的联邦法官席位空缺,这使得特朗普执政后拥有任命较大数量规模的联邦法官的机会。更为重要的是,在2017年4月,面对民主党人对特朗普提名戈萨奇担任最高法院大法官所发起的议事阻挠,已成为参议院多数党领袖的麦康纳尔通过行使“核选项”以确保戈萨奇的提名顺利通过。这意味着,只要某一政党同时“坐拥”白宫与参议院多数党席位,便可确保任何其所偏好的大法官候选人顺利通过确认程序,而大法官本人的法律主张、性格品性、判案能力等方面的因素则难以在此过程中产生实质性影响。

在此背景下,共和党提名的卡瓦诺和巴雷特,以及民主党提名的杰克逊均在反对党参议院的强劲压力下顺利成为最高法院大法官。然而颇具讽刺意味的是,在巴雷特的提名确认过程中,麦康奈尔推翻了其本人在2016年时反对奥巴马提名梅里克·加兰(Merrick Garland)的同一规则,即总统不能在其任期的最后一年提名联邦法院大法官。随着2020年9月,宗教保守主义者巴雷特接替病故的金斯伯格大法官的席位,特朗普在任内实现了美国最高法院内部意识形态接受的实质性转向,一个相当保守主义的最高法院正式形成。

source : Stefani Reynolds, Getty Images

推翻罗伊案的司法过程与逻辑:

社会保守主义者的“司法反攻”

美国国内的保守主义者长期以来在堕胎权问题上发起了一系列社会运动、立法活动和司法诉讼,这为联邦最高法院最终彻底推翻罗伊案奠定了基础。在特朗普任命的大法官加入之后,最高法院在多布斯案之前已陆续审理了几起堕胎案,但因为不同原因而未能成功推翻罗伊案。

例如,在2020年6月的“六月医疗服务公司诉罗素”(June Medical Services LLC v. Russo)案中,戈萨奇与卡瓦诺大法官均认定路易斯安那州所颁布的限制堕胎的法案合宪,这是两人参与的首个堕胎案。尽管该案最终以5:4判定路易斯安那州州法违宪,从而保障了堕胎权,但仍被视作推翻“罗伊案”的重要信号。对于保守主义者而言他们仅需要多增加一票以确保在首席大法官罗伯茨站在自由主义者阵营时依旧获得多数优势。近年来,罗伯茨在一些重大案件中做出了左倾自由主义阵营的决定。

又如,在2021年“全体女性健康诉杰克逊”(Whole Woman’s Health v. Jackson)一案中,最高法院全体一致地拒绝了对罗伊案的挑战,这是因为该案不涉及美国宪法的“国家行为原则”(state action doctrine),即宪法基本权利规范只对公权力有约束力而对私人无效力的原则。该案的关键内容是《得克萨斯州心跳法案》,其禁止在检测到胎儿心跳后(即怀孕第六周左右)进行堕胎。尽管德州禁止州政府官员通过常规诉讼以执行该法律,但却授权私人执行该法律以起诉任何进行堕胎或协助、教唆堕胎的人。该案的争论焦点正是在于德州是否能通过私人民事诉讼直接执法,这并不涉及公权力的使用,因而并不属于宪法所考虑的范围。

到了多布斯案,一方面保守主义者已获得足够的票数优势(即至少能获得5票以锁定多数地位),另一方面案件本身涉及到州法的合宪性问题(即符合最高法院的审理范围),因而在此时推翻罗伊案可谓是瓜熟蒂落。

多布斯案的意见书全文共213页,其篇幅之长、各方观点交锋之激烈以及对重大先例的全盘否定在美国最高法院历史上实属罕见。不仅如此,最终发布的由阿利托大法官撰写的多数意见书与此前美国政客网站(Politico)公布的泄露版意见书并无显著区别,而这一泄露事件在更是史无前例(可参见《最高法院多数意见书泄密,堕胎权争议再次搅动美国》)。尽管面临白宫、国会,以及民间自由主义者的强劲压力,最高法院依旧“维持原判”,明确堕胎权并不受宪法所保护,并全盘否定罗伊案,甚至称这一在美国民权运动与最高法院历史上具有重大进步意义的判决结果“从一开始就是个错误”。

source: Nicholas Konrad, The New Yorker

进一步审视阿利托大法官所撰写的多数意见书,其核心逻辑是以极其狭隘的视角解释宪法,并坚决否认罗伊案和凯西案中将堕胎权视作“一种更为广泛的根深蒂固的权利的组成部分”的法律推理路径。而仅仅因为美国宪法及其修正案没有明文规定堕胎权利,且所谓的普通法传统以及历史经验相当程度上“禁止或限制”堕胎权,阿利托以及其他保守主义大法官们便认定堕胎权不属于宪法第十四修正案所“规定的自由”(ordered liberty)范围内。不仅如此,在多数意见书中,阿利托还称“凯西案仅仅是以‘遵循先例’原则而确认罗伊案对堕胎权的合宪认定”,从而进一步否定罗伊案认定堕胎权合宪的法律逻辑。在多布斯案中,保守主义大法官们以道德枷锁推翻罗伊案与凯西案,同时这种道德也被批评为是一种宗教的、陈旧的、保守的,且不受大部分美国人所认可的道德。

根据美国皮尤研究中心于2022年5月6日所发布的最新民调,61%的美国人认为堕胎应该是完全合法或者在大多数情况下合法的,而认为堕胎非法或应在多数情况下受限制的选民占比仅为37%。而盖勒普方面的民调数据亦显示出支持堕胎权是美国民众的“多数选择”,根据其2022年6月2日发布的民调数据,总体上持“支持选择”(pro-choice)即认同堕胎权的选民占比达到55%,是自1996年以来的历史新高,而持“支持生命”(pro-life)即反对堕胎的选民占比降至39%,是1996年以来的最低值。可以说,最高法院近年来的保守主义转向,尤其是在堕胎案上所呈现的负面立场,某种程度上“倒逼”了美国选民对堕胎权的支持与认同。

更为重要的是,多布斯案无疑是法律保守主义者所信奉的原旨主义(originalism)哲学的一次关键胜利,这也意味着上世纪50、60年代以来“沃伦法院”的自由主义改革成果,以及在美国宪法史上相当一段时间内具有重要影响的“活宪法主义”(living constitutionalism)进一步被湮没。信奉原旨主义立场的大法官在解释宪法的过程中更倾向于追溯宪法文本的原初含义与原始公共含义,甚至是追溯极为古老的陈旧先例。他们拒斥将宪法视作一个内在不断发展与进化的体系的理念,并认为宪法是一个“项目”,或者说是实现目标的手段。在多布斯案中,保守主义大法官对罗伊案所主张的公民隐私权的驳斥完全是建立在对其背后的法律逻辑的驳斥之上,即因其法律推理逻辑薄弱,故这一权利不应受宪法保护。遗憾的是,这种被认为是以形式取代内容、本末倒置的法律逻辑却在今天的美国联邦最高法院内占据上风,甚至在整个美国司法体系内成为“主流”。

后“罗伊案”时代:

司法改革与美国政治的困境

首先,就美国最高法院而言,多布斯案使得最高法院的“政治能量”面临更多质疑,而由保守主义大法官们践行司法能动主义所可能导致的政治后果则进一步引发了人们对法院的权威性与公正性的担忧。在过去,美国的法律保守主义者们抨击法律自由主义者通过“宽泛的、自由的”宪法解释以在司法判决中夹杂个人意志。然而,在“特朗普法院”所作出的包括控枪、堕胎、口罩令在内的一系列案件中,保守主义大法官无视法律传统与重大先例,并且以自身所持意识形态立场作出司法判决的例子比比皆是。此次彻底推翻罗伊案的决定,更是显示出最高法院内的保守主义多数派以极为激进的方式践行自身所信奉的立场与主张。这意味着最高法院并非传统意义上人们所认为的美国政治中的压舱石与稳定器,恰好相反,自上世纪50、60年代民权运动以来最高法院一直在美国政治发展中扮演关键角色。只是法院的意识形态风向标,由“沃伦法院”时期的倾自由主义彻底转向了倾保守主义。

当人们在缅怀美国最高法院的“黄金时代”时,追忆的并非是一个“非政治化的”或“节制的”法院,而是一个“自由化的”、“改革的”法院。近年来美国最高法院的“保守主义化”,使人们开始意识到法院的“政治赋能”的危险性。目前,尽管民主党人提出了一系列司法改革方案,但大多并未触及问题的实质,而其中最富争议却最为关键的“法院填塞”(court packing)在一定程度上只是为了将法院“占为己有”,即通过对最高法院大法官的人数扩员以重获一个“民主党人的法院”。这不仅无助于解决当下美国国内的政治困境,甚至可能招致更难以预料的宪法危机。

source: Civil War Memory

其次,就美国社会层面的公民权利而言,推翻罗伊案无疑是历史性的重大倒退,而保守主义大法官们在多布斯案中所撕开的“口子”将在各州立法与未来一系列由最高法院审理的民权议题案件中带来更多的负面性结果。女性堕胎权在当代大部分西方国家已不是自由主义改革的主要议程,这是因为在经历了不同程度的抗争与努力过后,欧美国家大多通过立法形式保障了女性的有限堕胎权,即在怀孕初期(通常是前三个月内)允许其自由终止妊娠。然而几乎只有在美国,反堕胎权成为一个自上世纪70年代以来始终“经久不衰的”政治议题,并且一直是共和党人与保守主义者所长期坚守的重要议题之一,更是被屡屡写入共和党的党纲之中。

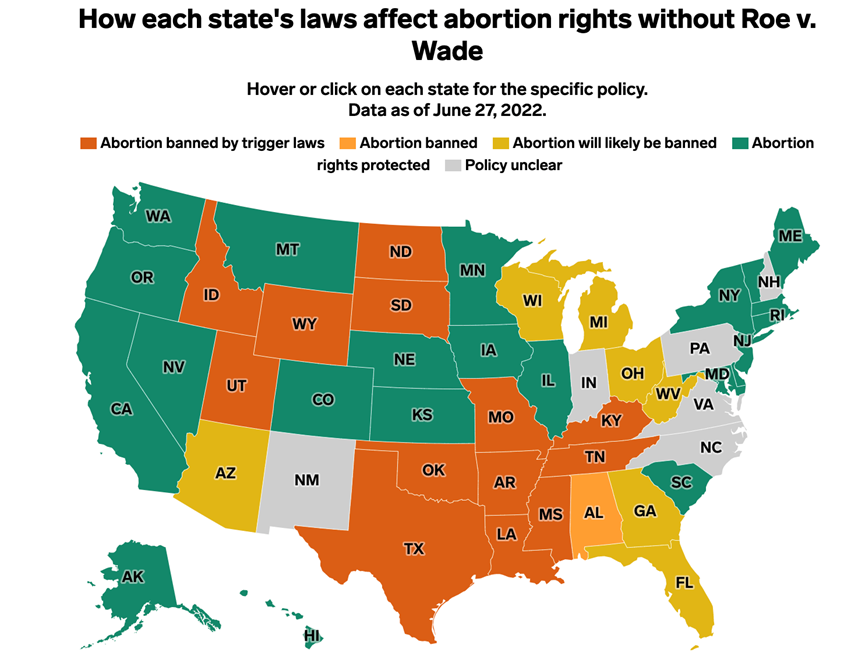

目前,美国国内有20多个州已明确颁布了严格限制堕胎权的法律,而多布斯案的判决结果无疑将使这一状况雪上加霜,至少有13个州已经或即将启动“触发法”(trigger law)以明确禁止堕胎,而这13个州无一例外均在2020年选举中票投共和党候选人。事实上,在多布斯案中,向密西西比州发起诉讼的杰克逊妇女健康组织是该州仅有的一家合法的堕胎诊所。随着罗伊案被推翻,受法律保护的堕胎诊所数量将进一步锐减。不仅如此,多布斯案还隐含了更为危险的信号,即限制在避孕、性少数群体婚姻等亲密关系方面的一系列公民权利。正如保守主义大法官克莱伦斯·托马斯(Clarence Thomas)在多布斯案的协同意见书中所言,“在未来的案件中,我们应该重新考虑最高法院的所有实质性正当程序的先例,例如格里斯沃尔德、劳伦斯案、奥贝格费尔案等。因为任何采用实质性正当程序的决定都是‘明显错误的’,我们有责任‘纠正’这些先例中确立的错误。”这意味着,通过实质性正当程序(substantive due process)这一解释工具,在美国宪法第十四修正案的正当程序条款(第十四修正案第一款第三条)中找到隐私权以保护公民权利,这一法律推理的逻辑在未来可能会遭遇保守派大法官的沉重打击。

source: Shayanne Gal, Insider, original map:Guttmacher Institute

source: New York Times

再次,就美国宪法所确立的三权分立的政治体制而言,联邦最高法院推翻罗伊案的判决显示出不同权力分支之间的制约与平衡在日益极化的政治背景下更难奏效。在多布斯一案中,联邦最高法院的保守主义大法官在具有足够的多数票优势的情况下并未受到白宫的“有效”制约,而国会民主党人对于这一判决结果似乎也无能为力。诚然,民主党国会议员能够发起旨在保护女性堕胎权的立法行动,但相关法案在参议院内势必引发共和党人的“议事阻挠”,而终止这项程序性阻挠至少需要60票,而无论是面对当前两党“平分”参议院席位的格局,抑或是2022中期选举后的“新格局”,试图就保护堕胎权的法案在参议院获得60票支持对于民主党人而言几乎是不可能完成的任务。如果试图绕开或取消“议事阻挠”程序,则至少需要目前50名民主党参议员的全票支持,而最为关键的“摇摆”民主党议员乔·曼钦(Joe Manchin)长期以来均在废止“议事阻挠”程序一事上踌躇不前。这意味着,推翻多布斯案的钥匙或许也仅仅掌握在最高法院的九名大法官手中,而这些相对年轻的,由特朗普任命的立场坚定的保守主义大法官们在未来长期的职业生涯中,是否会出现重大的立场转变?这一问题并不具有特别乐观的答案。

最后,就美国的政党政治而言,多布斯案的“尘埃落定”意味着保守主义者的一大政治议程基本完成,这在一定程度上从正反两个角度会对两党之间的政治对抗格局产生影响,并在即将到来的2022中期选举中有所体现。就共和党人而言,在庆贺推翻罗伊案的同时,多布斯案的判决结果意味着反堕胎这一凝聚保守主义者(尤其是宗教保守主义者)的重要利器难以像过去那般发挥作用。不仅如此,一旦更为严苛的堕胎法案在各州进一步推行,这将进一步稀释共和党人在“郊区选民”中的影响力,而这部分选民往往是决定摇摆选区选举结果的关键性因素。例如,在2020美国大选中,亚利桑那州与佐治亚州是助力拜登胜选的两个关键摇摆州,民主党人在这两个州所获优势微乎其微。在多布斯案之后,这两州极有可能推出更为限制性的堕胎法案,这无疑会引发当地选民(尤其是城郊选民)的强烈反弹,或将扩大两党之间的选票差距。就民主党人而言,推翻多布斯案并保障妇女的堕胎权益无疑将成为其最主要的竞选纲领与施政议程之一,这或将有助于其进一步凝聚选民的支持,并在党内不同派系之间增进共识,以实现反对共和党保守主义者的合力。在美国国内通胀高起、债台高筑的背景下,当正面政绩不足以为国会民主党人在中期选举中获得有力支撑时,反对共和党与保守主义者的“极端进攻”似乎是一条更具可能性的竞选路线,而多布斯案无疑为其提供了可充分发挥的空间。

source: Jeff Malet, The Georgetowner

总之,多布斯案对罗伊案及其所保障的女性堕胎权的全盘颠覆,不仅直接冲击了美国国内的公民权利改革进程,更是凸显了日益保守主义化的联邦司法体系所能带来的“破坏性”影响。这对美国的司法政治与宪法精神所产生的影响将是深远与持久的。阿利托大法官在多数意见书中重述了安东宁·斯卡利亚大法官在凯西案的反对意见书中对罗伊案所作出的批评,即认为罗伊案不仅未能弥合美国国内的社会分歧,反而进一步激化了矛盾。然而毋庸置疑的是,就多布斯案所带来的结果而言,一个更为极化的美国社会与政治生态似乎正在不远的未来等待着我们。无论特朗普是否能在2024重返白宫,“特朗普主义者”仍然盘踞美国政治意识形态光谱的右端,这股力量所影响的不仅仅是美国的政治与法律,更是美国民众的基本权利与自决,是美国社会的发展与进步。

(特别感谢Aurélien de Travy在本文写作过程中所提供的专业性意见与帮助)

参考文献