2021年伊始,疫情并没有变缓的迹象。相信这场席卷全球的疫情对二战以来的很多思想和理论将产生颠覆性影响。哈佛大学的历史博士生Jacob Anbinder在The Atlantic上撰文,分析了疫情对绅士化理论的影响。

最近,从美国加州到东北部,生活成本最高的大都市区都发生了一件有趣的事情:房租下跌了。疫情暴发之初,远程工作者开始逃离城市核心地带,去到汉普顿(译者注:美国度假胜地)或父母的地下室。从此以后,城市住房市场满是空置的公寓。结果是,在某些大城市,出租单元的价格大幅下跌。Apartment List公司11月的一项调查显示,波士顿下降多达18%,西雅图19%,旧金山近25%。房价下跌的原因应该不足为奇。疫情极大程度上减少了大城市的生活需求,同时也增加了可用公寓的数量。然而,显而易见的是,这一基本事实与公认的城市房价上涨或下跌因素背道而驰。对于一些左翼人士、自由派人士,还有迎合他们的政客来说,他们一直认为,昂贵的公寓、共管公寓(译者注:指个人拥有单户产权、整个物业由统一物业公司管理的集合型社区,拥有更完善的生活配套和休闲娱乐设施)的开发商是高房价的罪魁祸首。在这种观点中,新的豪华住宅使城市中曾经的工薪阶层和中产阶级社区成为阔气的飞地。最近一条疯转的推文写道:“绅士化建筑就在我们身边。”反对建设此类住房,不仅会扭转人们买不起房的趋势,从政客和激进分子的角度来看,还能表现出对工薪阶层的支持。去年春天以来,这场疫情催生了源源不断的故事,叙述着城市生活将如何永久改变。但是,新冠病毒对城市最持久的影响,可能是帮助消除了住房供应、生活成本、绅士化三个名词之间长存的误解。绅士化(译者注:gentrification,社会发展的可能现象,指一个旧区从原本聚集低收入人群,到重建后地价、租金上升,引来较高收入人群迁入,并取代原有人群)是城市政治学中的禁忌。它不仅是过于简单,为几乎所有开发商以外的人开脱责任,还把新住房描绘成绅士化的直接原因,以此加剧其本试图解决的住房危机。

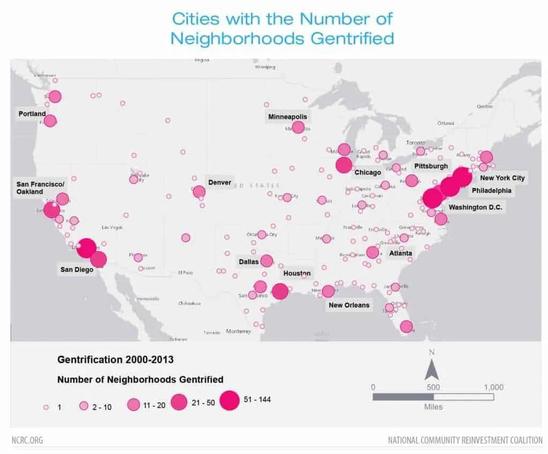

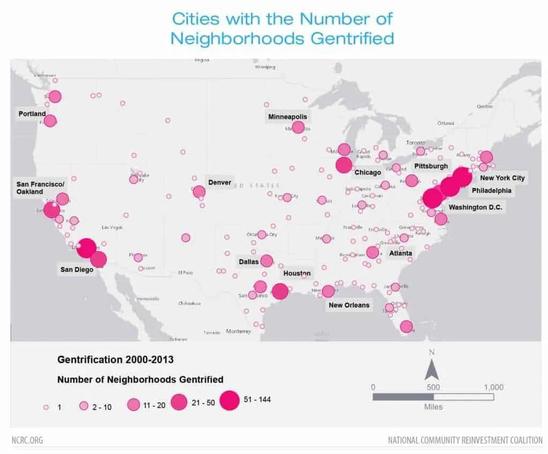

2000年至2013年,美国绅士化城市街区的数量分布

来源:Richardson, Jason., et al. “Shifting Neighborhoods.” National Community Reinvestment Coalition, 19 March 2019, ncrc.org/gentrification/.

在美国任一个生活成本高的大城市,你都会发现对新建住房的质疑在当地政治中无处不在。比如,在2020年9月初一个阳光明媚的日子里,纽约市审计官斯科特•斯金格(Scott Stringer)站在曼哈顿上城某个公园的讲台上,宣布竞选市长。作为一名任职二十七年的民选官员,他表达了自己想在一段时间内担任纽约最高职位的愿望。但在斯金格的演讲中,值得注意的,是他对自己竞选活动的定位:不是成为安全的主流选择,这是人们眼中有他这般资历的政治学家会做的,而是成为一场人民反对强权的革命。在他讲述如何改变纽约房地产开发的轨迹时,这种框架再清楚不过了。他表示,斯金格政府将意味着“不再把店铺交给开发商”,“终结绅士化-工业化建筑群”。

纽约市长选举将是2021年最重要的选举之一。关于城市进步运动(译者注:指1900至1917年间)发生的关键趋势,斯金格的竞选活动将提供有趣的案例研究。首先,这证明了深蓝(译者注:民主党占绝对优势的区域)城市地区的政治家们已感受到人们仍然需要恬不知耻的左翼政治。2016年,在民主党总统候选人初选中,伯尼·桑德斯对希拉里·克林顿构成严峻的挑战,标志着左翼政治在联邦的复兴。然而,更重要的是,纽约市长选举表明,地方选举中的左翼候选人认为,他们必须对绅士化采取强硬立场,以此证明他们对进步主义的诚意。在这方面,斯金格并不孤单。他的对手之一、布鲁克林区主席埃里克·亚当斯(Eric Adams)去年1月曾因建议绅士化区域的居民“回爱荷华州去”而登上头条。另一位候选人、市议员卡洛斯·门查卡(Carlos Menchaca)则在他的竞选启动视频中谴责“重新划分街区的富裕开发商”。波士顿今年同样将举行市长选举,市议员吴弭(Michelle Wu)也试图在住房增长问题上脱颖而出。作为市议会规划委员会的主席,吴弭呼吁对波士顿的分区上诉委员会进行更多的社会监督,并呼吁解散波士顿规划和发展局。她认为在现任市长马蒂·沃尔什(Marty Walsh)的领导下,这两个机构在批准该市分区法豁免方面与外界脱节,过于放任。绅士化是一个出了名的难以捉摸的术语,任何企图解决该问题的呼吁,很大程度上取决于人们如何定义它。新的进步运动关注所谓的无节制增长,并将其作为根本原因。如此一来,租房者、业主等利益团体数十年的政治联盟得以复苏,而这些团体的伊始与城市历史不同。这种联盟范围相当广泛,通常是无心组成的,对终结城市改建的时代很有影响,有可能成为未来几年城市政治中的一股强大力量。然而,这种反增长的联盟假定有地者和无地者的利益是一致的:一项更严格调控发展的政策既可以为拥有地产者创造财富,也可以将房地产重新分配给没有无地者。在21世纪,当阻止许多大城市的租金和房产价值上涨已经成为一种全球的流行趋势时,这场运动所依据的逻辑值得人们批判。半个多世纪以来,对增长的怀疑论一直是城市政治中的一股强大力量。1960年前后,政治经济似乎不断催生开发和重建项目,社会学家约翰·洛根(John Logan)和哈维·莫洛奇(Harvey Molotch)明确地将其称为“增长机器”,美国多个城市的联盟开始质疑这种情况。那时,和今天一样,慢增长和不增长城市是异类。保护主义者担心大都市扩张影响风景优美的农村地区,便制定了新法律来保护“开放空间”,为主要的开发项目建立环境审查程序。建筑保护主义者更喜欢华丽的老建筑,而不是现代主义的设计,还认为他们的工作是保持城市生活吸引力的一部分,致力于指定美国城市的首批历史区。业主团体动员起来,反对高速公路、商业机构、多户公寓楼等他们认为威胁到房地产和“社区特色”的干扰。左翼组织也参与其中,呼吁给予弱势群体(如租户)否决权,使他们能够否决认为不符合最佳利益的新项目。这些左翼组织构成了活动家哈利·波伊特(Harry Boyte)后来所称的“后院革命”,这一运动强调以小规模的社区组织等基于地方的宣传作为实现社会公正的手段。这场后来被称为“反增长”运动的观察者注意到,参与者似乎在挑战传统的党派联盟,而且,通过地方发展,各种斗争有意无意间促成了一项新的国家增长政策。1973年,著名的土地使用权律师弗雷德·博斯曼(Fred P. Bosselman)在《规划》杂志上写道:“很明显,这种新氛围并不基于任何特定的政治意识形态。在当地的分区听证会上,你可能会发现一方是一位老太,自麦金利(译者注:美国第25任总统)之后就一直投票给共和党,而她的孙女则住在以坚果和浆果为收入来源的社区(译者注:美国坚果和浆果两大生产地加利福尼亚州和夏威夷州都为蓝州)。两者都在试图阻止新发展。”不同寻常的增长政治源于当时城市中的一系列特殊情况。战后不久的几年是主要城市地区物质和社会极度不稳定的时期。在美国北部的老城市,一些社区似乎正在收拾行装,前往郊区或南部工业区,那里的新社区几乎在一夜之间拔地而起。一定程度上,得益于联邦政府慷慨的举措,支持增长的州和地方政客在扩张或缩小的城市中,都通过大型基建和重建项目来争夺税收。有色人种社区常在这些计划中首当其冲,这促使詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)提出了著名的观点:“城市重建意味着黑人迁走。”

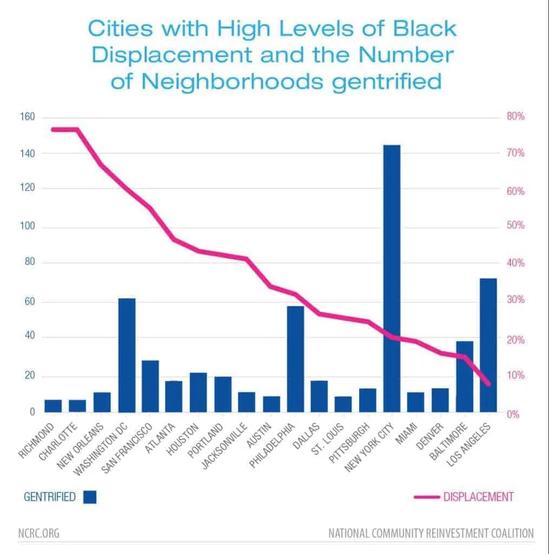

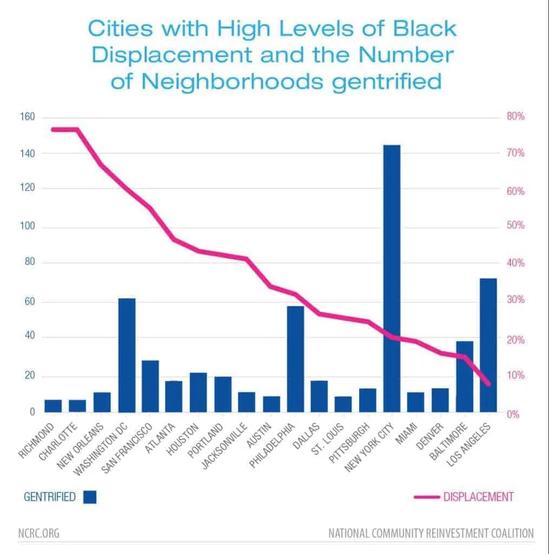

来源:Richardson, Jason., et al. “Shifting Neighborhoods.” National Community Reinvestment Coalition, 19 March 2019, ncrc.org/gentrification/.

因此,无论是在停滞不前的北方城市,还是在蓬勃发展的南方地区,各种各样的群体都有充足的理由反对城市发展。在整个上世纪七八十年代,通过实施限高、限制密度、设计审查委员会、强制性的社区投入等发展过程中的否决点,他们取得的胜利超过了许多最初参与者的想象。反增长联盟的广泛基础是成功的关键。自然爱好者、建筑历史学家、业主和固执的社会主义者都认为,把开发商描绘成都市政治中一股神秘的寄生力量是有利的。对政客而言,他们更愿意将自己定位成庞大社区团体及其价值观的捍卫者。但联盟的组成也限制了行动。特别是,业主在反增长联盟中的中心地位意味着,维持房产价值的稳定将始终引导整体运动的方向。在上世纪六七十年代,在城市租房相对便宜,拥有一套房子往往不是特别赚钱,这种动态不构成明显的问题。环保主义者认为,他们可以设法守护自己的保护区,保护主义者守护自己的历史街区,左翼主义者守护自己的租户,业主守护自己的专属社区,以上种种显然都不会损害彼此的利益。

在城市历史的新时代,持续了半个世纪的争论有着非凡的生命力。在这个时代,绅士化(而不是改造)是热点问题。尽管发生了这种转变,但许多人仍然坚持认为,社区的变化仍然与发展密不可分。正如斯金格提到的“中产阶级-工业化建筑群”所表明的那样,批评者们已经不再把高端购物中心和玻璃幕墙的公寓描述为当地人口变化的滞后指标,而是作为其原因。战线在于离散的建设项目上的争论。每个政客都想被当成简·雅各布斯(译者注:Jane Jacobs,美国著名的城市规划师兼作家,批判上世纪五十年代城市规划者目光短浅,强调土地的混合使用,认为进行机械的功能分区将破坏城市活力)的重生,走上街头阻挡推土机,拯救社区的灵魂。但是,如果绅士化被定义为人口向更富裕的白人居民转变,则会引起糟糕的应对政策。因为,不管特定的公寓楼或零售中心有多少岗岩台面板或手工咖啡店,他们都不是推动这类社区变化的力量。相反,对市中心生活一定程度上的需求才是助推力。这种需求会让上世纪六十年代鼓动慢速发展的人感到震惊:在很大程度上,这种需求没有集中在新的共管公寓,而是集中在第一波反开发行动主义兴起前建造的住宅。上世纪八九十年代,当白领公司开始重新集中在市中心时,员工很快就被高价赶出了精英社区,在边缘地区买了老房子,并根据自己的喜好进行改造。被他们赶走的人要么挤在城市较贫困的地区,要么搬到较低端的郊区,或者通常搬到国内房价更低的地方。这一过程在今天的沿海城市仍然占主导地位,因为住房竞争继续从城市中心向外扩散。三四十年前,纽约的律师或金融家上西区(译者注:Upper West Side,纽约传统的富人区)买不起联排住宅,就可能在公园坡(译者注:Park Slope,经济适用型的高性价比社区)买一套房子,把一些租户赶到展望高地(译者注:Prospect Heights,纽约种族和社会的融合中心)。在此十年或二十年后,新一代白领工人因房价过高而搬出公园坡,搬入展望高地,而租客则被赶到贝德福德-斯图维森特(译者注:Bedford-Stuyvesant,纽约市布鲁克林北部的社区)或布什维克(译者注:Bushwick,位于纽约市布鲁克林北部的一个下层中产阶级社区)。如今,布什维克的房地产市场非常火爆,那些拿着最低工资的人可能会在皇后区、新泽西或休斯顿寻找住房。转型期社区的标志不是瑜伽馆或高层公寓楼,而是一栋老旧的排屋。精心翻修后,排屋有着前卫而又不冒犯人的色调,阿曼达·科尔森·赫利(译者注:Amanda Kolson Hurley,记者兼作家,为《华盛顿城市报》、“城市实验室”等杂志与网站供稿)明确地称其为“炒房灰”(flip-house gray)。20世纪末,鼓励业主友好、缓慢增长的激进主义是美国城市的特色。不视其为今日反绅士化政治的前身,而视其为绅士化危机本身的起步,是最好的理解。今天,在富裕的沿海城市,人们无需开发摩天大楼或购物中心,就可以在城市房地产上投机。在住房普遍稀缺的情况下,在伯克利(Berkeley)或布鲁克林(Brooklyn)有一套普通的房子就足够了。在21世纪,富人和穷人之间的划分,不再是是否支持开发和改造的问题。相反,问题在于一个人是属于每年付越来越多租金的阶层,还是属于榨取租金的阶层。