作者:沪港所 发布时间:2021-08-16 来源: 沪港发展联合研究所+收藏本文

「选题人」开展政策咨询正成为学者工作的一部分。写好政策咨询报告不是一件容易的事情。最近欧盟委员会前首席经济学家托马索·瓦莱蒂(Tommaso Valletti)分析了经济学领域纯学术研究和政策研究之间的交叉,并向年轻学者提供建议。

一个星期天的早上,我在伦敦喝咖啡的时候,写了篇关于经济学研究、政策建议和游说之间相互作用的推文。路易吉·津加莱斯(Luigi Zingales)读了之后,请我再展开讲讲,因为它涉及到的几个主题,芝加哥大学斯蒂格勒中心(Stigler Center)也非常重视。我很高兴在亲市场(ProMarket)上对这场讨论有所贡献。

过去几年,关于市场力量及其原因和后果的研究很受欢迎。一批杰出的学者在竞争政策一些相当热门的议题上取得了进展。而且,这些研究被发表在最顶尖的期刊上。

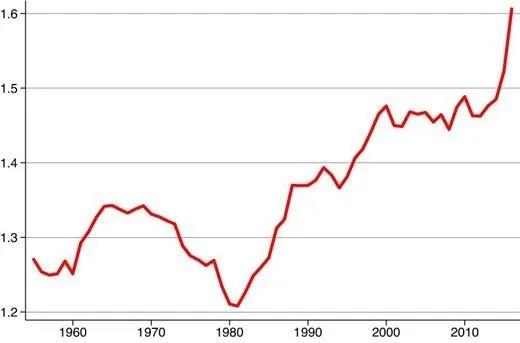

我从中选择了三项真正有影响的研究。德洛克(De Loecker)等人的研究 (2020, Quarterly Journal of Economics) 提供了利润(即企业维持价格高于其可变成本的能力;如图一所示,从80年代开始这种增长尤为显著)以及公司利润率历史增长的证据。

图一 随时间增长的平均利润

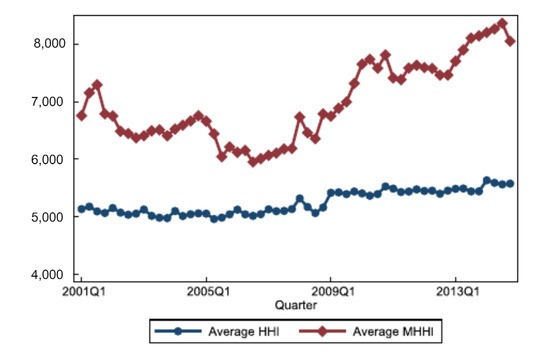

阿扎(Azar)等人(2018年,Journal of Finance)研究了大型资产管理公司的作用,如贝莱德、Vanguard集团。他们表明,在航空业,竞争的航空公司其实是由一小部分共同所有者拥有的(见图二,其中一项标准的集中度指标——赫芬达尔·赫希曼指数(Herfindhal Hirshman Index)),或称MHHI,被修改为一项名为MHHI的指数,以说明这种联系)。研究人员还表示,当特定航空公司的共同所有者增加时,它们的机票价格也会上升。因此,共同所有者的存在似乎让航空旅客减少了。

图二 美国航空公司集中度变化(红线代表共同所有者)

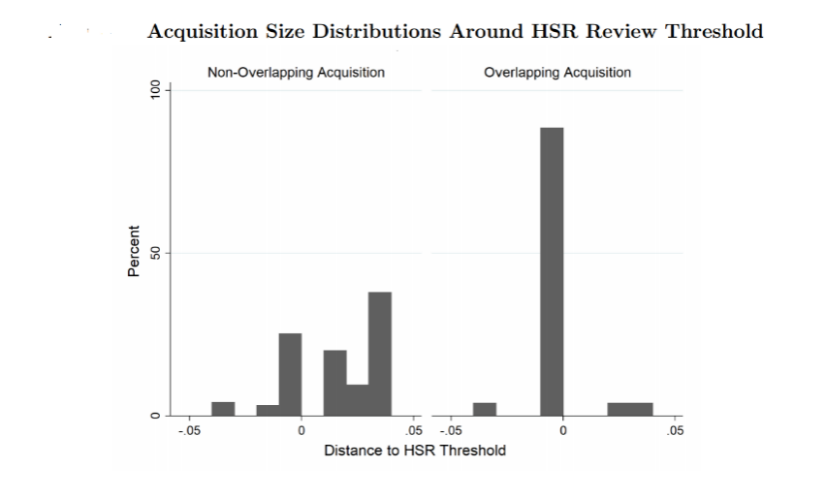

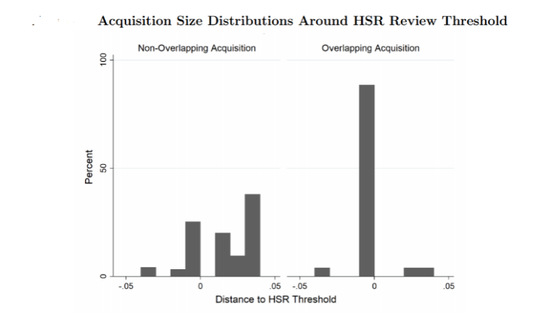

最后,坎宁安(Cunningham)等人(即将发表,Journal of Political Economy)分析了制药行业的收购。他们使用了非常详细的数据,表明其中一些是“杀手级收购”,也就是说,收购只是为了停止对方的项目,先行一步,防止未来竞争的出现。当标的药物与收购方现有产品组合重叠时,并且收购方市场势力较大时,这种现象尤其如此。恰好略低于反垄断调查门槛的收购也特别多。这样它们就不会被反垄断机构调查(所谓的哈特-斯科特-罗仃(Hart-Scott-Rodino)调查门槛,或HSR门槛;见图三)

图三 药品收购在 HSR 阈值附近的分布(非重叠收购报告在左侧面板上,重叠收购报告在右侧面板上。来源:卡明斯等人,2020)

这些都是有趣又发人深省的话题。这些论文在每一个案例中都提供了大量的数据,当然,它们都受到了所发表期刊的严格审查。但是,对大多数经济学学术工作来说,有趣和不寻常之处在于它们在其他地方引发了真正的恐慌。由于它们写的那段时间我正好在欧盟委员会,我可以证明它们引起了真正的轰动(我也很高兴能在许多邀请我发言的公共论坛上为它们的传播做出贡献)。

无论是行业(大型制药公司、“静态”投资者,以及整个行业协会),还是它们在布鲁塞尔和华盛顿特区主导政策讨论的顾问(真正的看门人是律师),尤其是后者,都以各种方式来减少这些来自学术界发现的重要性。在某些情况下,他们甚至会进行攻击和骚扰。

由于这些参与者(公司和律师)不知道什么是真正的经济学学术研究,他们经常不得不雇用代理人。作为一个基本上是从学术界象牙塔里走向政坛的人,这对我来说是一件新鲜事。我发现了一整套的“研究”中心,它们不断地编写政策说明,组织研讨会、讲习班和培训活动。当然,政策制定者会定期被邀请参加这些活动。在那里,你很难找到一个“固定”的学者(指的是某个人定期在该领域的学术期刊上发表文章),除非是在那里担任付费顾问的人(太频繁了,同时忽略了揭露他们的利益冲突)。我从来没有遇到过一个青年学者:他们忙于写论文,以至于未得到他们的任期(我将在下面回到这一点阐释)。

这些游说中心——抱歉,是研究中心——不会发表任何学术意义上的东西,也永远不会,但它们会制作精美的小册子,里面使用非常精炼的文字(它们知道如何写作),而且这些小册子经常对经济学有严重的误解,事实上这些小册子很少是由持证经济学家写的;这些中心基本上使用在半学术伪装下的代表;它们的资金来源不透明。在反垄断和竞争政策方面,人们想到的两个名字是乔治梅森大学的全球反垄断研究所(GAI)和俄勒冈州波特兰市的国际法律和经济中心。

这些组织不在乎学术声誉,那不是他们的手段,它们的目标不是与学术界对话。相反,他们需要在决策者面前抛出烟雾弹和疑问,因为他们非常清楚如何与他们打交道。这些游说中心能够接触到当权者,这是非常了不起的。[3]

一个就职于大型制药公司或贝莱德集团的公司律师,当一些学者挑战他们的工作时,他非常担心,他真的想听到:“好吧,有论文A这么说,但是你看:还有论文B这么说。所以结果还未定夺,没有理由担心!”尤其是没有理由对需要在未来几个月内裁决的真实案件产生任何影响。而且谁在乎论文A是否来自无偏见的研究、发表在精英期刊上,而论文B只是上传到社会科学研究网(SSRN)的小册子,没有经过审查(但当然是由公司付费,没有披露)呢?一对一,打了个平手,杠不需要动(译者注:意指公司律师和挑战他们的学者打了平手,输赢没有变化)。

这当然是一个老策略,甚至还有一个术语叫做“无知学(agnotology)”,它是研究企业融资是如何故意制造无知的。一个众所周知的例子来自烟草业,在60年代,烟草业确实资助了关于癌症的特别研究,旨在给人留下这样的印象:吸烟的危害仍然是一个悬而未决的问题(卡明斯等人,2007年)。斯坦福大学的科学历史学家罗伯特·普罗克特(Robert Proctor)报道了布朗和威廉姆森烟草公司(Brown & Williamson)于1979年写的一份秘密备忘录,该备忘录后来被公之于众。它指出:“怀疑是我们制造出来的,因为它是与公众头脑中存在的‘事实’进行竞争的最佳手段,也是引发争议的手段。”烟草公司早在60年前就知道吸烟会致癌,但我们其他人花了半个世纪才做到这一点,因为它们的策略是“需要更多的证据”。

《纽约时报》最近发表了一篇非常长的文章,介绍了全球反垄断机构的运作及其资金来源,这些资金来自谷歌、亚马逊或高通等巨头企业。这笔钱被用来写小册子,还被用来为法官、反垄断执法人员和行业监管人员组织培训课程。在豪华娱乐场所组织的活动中,这些执法者学习 “法律和经济学”,这些内容并不能反映该学科在过去40年中实际产生了什么。这些执法者学习市场是竞争性的,学习合并产生效率,等等,几乎与手头的案件无关(他们通常必须处理具有巨大市场力量的公司的非常特殊的样本,在这些样本中,它们所学的归纳是不可接受的,不能成为严肃讨论的出发点)。

有时,我们会陷入这样一种悖论:接受过GAI培训的法官,通过他们扭曲的经济学视角,对涉及资助同一家GAI公司的案件进行裁决,而判决是根据GAI附属机构撰写的(通常还未发表的)论文做出的,这些论文也可能在培训中使用。

“我们经常在论文结尾说:‘我们需要更多的研究。’这在学术写作中是可以的,但在政策上却相当于死刑。”

除了揭露它和提高认知,我不知道如何解决这个问题。但我想给对政策感兴趣的学者提供一些建议(当然不是每个人都感兴趣,这很好)。

来源:Velázquez, Ernesto. “Photo by Ernesto Velázquez on Unsplash.” Beautiful Free Images & Pictures, 20 Apr. 2021, unsplash.com/photos/0Uyvgcnl83g.

首先,你需要考虑如何写你的论文。或许,在学术文章的旁边,你应该试着写一篇政策文章,向政策制定者解释你的发现。

唉,这可能不会给你带来立竿见影的学术荣誉(政策论文可能不会计入你的任期文件),但它会产生影响。(因此你需要)尝试在学术地位和政策相关性之间达成一个不是100/0的平衡。而且,这样的政策论文不应该只是你具体研究的一个外行版本。如果你的论文有政策角度的话,关于这个大致的政策话题你会学到很多。到最后,你已经认真思考这个话题至少5年了,所以问下面这个问题是合理的:总的来说,你的立场是什么?

第二,精英出版物的学术守门人必须反思,作为一个学科我们想要鼓励什么样的研究。我不羞于发表有争议的言论,所以在这里有另一个值得更充分讨论的问题:我的领域(IO,产业组织)变得过于狭隘。在过去的20年里,我们教导说,在该领域有一种出版方式:使用前沿统计方法对狭窄问题进行结构建模(例如,“BLP”用于需求估计)(译者注:BLP为Berry, Levinson和Pakes三个作者名字的缩写,该模型从三位在1995年的论文中提取)。这不可能是对的。我们不是竞争经济学家吗?难道我们没有义务谈论竞争政策制定者实际面临的重大问题吗?直到与实际决策相关的论文在最好的期刊发表(我们论文的出版滞后近乎荒谬:五年?七年?),新一代学者将不断处理相同的模型,是这些模型变得越来越复杂,越来越难理解,导致该领域越来越无关紧要(与经济学的其他领域相比,国际组织中的引用正在减少)。我想让这些认真的同事和优秀的学者反思一件事:引入BLP框架是为了更好地模拟需求的可替代性,这可以真正帮助决策者做出决策,具有相关性并产生影响。在我担任欧共体首席经济学家的三年里,我从未遇到过随机系数的BLP模型。

第三,不确定性是政策固有的,但它不是不作为的理由。决策者需要在有限的时间内做出决策,通常是在几个月内,所以,请不要天真。我们经常在论文结尾说:“我们需要更多的研究。”这在学术写作中没问题,但在政策上相当于死刑,这意味着现状不会改变,而这也有其后果。因此,如果总体上你认为一项政策是不好的,应该改变,那就明确地说出来。总的来说,如果你认为情景A有70%的可能性,并且有一些政策含义,那可能就足够好了,可以继续给出建议。等待100%确定对政策来说太晚了,而且不切实际。这方面的一个完美例子是在疫情期间戴口罩。如果科学界在等待最终证据之前建议戴口罩,会挽救多少人的生命?

来源:Jorjoson, Matteo. “Photo by Matteo Jorjoson on Unsplash.” Beautiful Free Images & Pictures, 14 Feb. 2021, unsplash.com/photos/-WsM82a57Nk.

相反,要揭露不确定性,并且要说:这是我们知道的;哪些我们还不知道的;哪些是我们可能永远不会知道的。学会接受现实,说出你的立场。当然,随着新证据的出现,我们会重新审视计划。

我的最后一条建议是:要考虑到决策者非常厌恶风险。他们害怕法院,而法院是根据先例判决的。出于以上我解释的所有原因,政策制定者也经常与公司和顾问交谈——因为他们是有组织的——而几乎从不与学者交谈。他们都不知道如何区分顶级出版物和社会科学研究网(SSRN)上被资助的工作文件——公正地说,这不应该是他们的工作。政界和企业界之间的旋转门(译者注:旋转门比喻美国学者和官员身份转换的绿色通道)很多。但是最终,大多数执法者都很有动力去做正确的事情,他们确实如此。所以你——我们——需要用公平公正的论证、证据和先例来帮助他们。

正如我总结我的原推文:我们的大脑是我们最大的财富。继续做伟大的研究吧!