作者:李天纲 发布时间:2022-12-28 来源:《北京大学学报(哲学社会科学版)》2022 年第 6期+收藏本文

作者简介

李天纲

复旦大学哲学学院宗教学系教授

本文载于《北京大学学报(哲学社会科学版)》2022 年第 6期

摘 要:一般以为明末利玛窦、徐光启引进“西学”以后,“利徐之学”在清代曾经中断,似乎只在“鸦片战争”以后,晚至“戊戌”时期的康、梁一辈学者,才重新开始“西学”启蒙运动。然而,清中叶以降江南地区学术传承脉络证明:以钱熙祚、顾观光、张文虎、李善兰为核心的学者群体在1837年即通过抄录、校勘、刊刻“守山阁丛书”,研究和传承明末耶稣会士翻译的天文、地理、数学等著作,并为战后之“西学”复兴做了铺垫。“守山阁丛书”及一系列包含“西学”书目之丛书的刊刻与发行,证明江南地区的乾嘉学者有一种内在和纯学术的热情。如同笛卡尔、帕斯卡哲学提倡“几何学精神”一样,李善兰、伟烈亚力续译《几何原本》(1858)后九卷,接续利玛窦、徐光启的“所以然”的“metaphysical study”,表现了“西学”启蒙运动的延续性。19世纪30年代起,“守山阁丛书”刊刻实践,以及与之相关的墨海书馆、江南制造局、京师同文馆、广方言馆译书活动,是一种延续性事业,更是“戊戌变法”中“西学”宣传运动的基础。总之,“守山阁丛书”学人群体的学术自觉,并不能以“冲击—反应论”的模式来解释,而需要某种形式的“内在理路”来说明。

关键词:《几何原本》;守山阁丛书;明清西学;江南儒学

阅 读 导 引

一、守山阁:“西学”在清代江南的传承

二、延续性:明清西学的“内在理路”

三、清代经学向近代科学的转型

四、余论:“知其所以然”

一般以为明末清初利玛窦、徐光启引进“西学”以后,“利徐之学”在清代曾经中断。作为一个整体判断或许不错,但学者或以为“鸦片战争”后,晚至“戊戌”时期的康、梁一辈学者,才重新开始“西学”启蒙运动。例如《剑桥中国晚清史》说:“在1895年开始的教育改革以前,西学在书院的课程中总的来说是被禁止的。”作者说:“甚至在(1870年代的)二十年后,(一个从日本到中国的美国人)访问一所典型的中国书院时,他也几乎不能发现任何表明西方影响的证据。”研究“鸦片战争”后“中国近代史”学者常有类似的误判。马士、蒋廷黻、费正清的“冲击—反应论”,顺着“从鸦片战争到五四运动”中的中外冲突,来叙述中国近代史。这个叙述模式不方便反映战前人物与后来事件的联系,容易导致一些“断裂性”的误解。无法照顾到的一些事实,诸如19世纪70年代以前中国通商口岸的“西学”翻译能力和理解水平仍然领先日本,而上海广方言馆(1863)、龙门(1865)、求志(1876)、梅溪书院(1878)、格致书院(1874)、中西书院(1881),以及江阴的南菁书院(1882)中有一批中外教师努力传授西方“天文、历算、地理”之学,这批人的“西学”知识是从明末清初“利徐之学”延续下来的。

(《中国图说》中的插图:利马窦和徐光启)

一、守山阁:“西学”在清代江南的传承

“鸦片战争”之前,江南地区有一个继承明末“西学”,研读“利徐之学”的群体。这个群体的活动区域在苏州、松江、嘉兴府附近,聚集在金山县张堰镇钱氏“守山阁丛书”校勘事业周围。道光、咸丰年间江南地区传承的“利徐之学”,是同治、光绪“西学”的本土资源,也是它的直接来源。金山“算学”群体,与开埠后上海租界的“墨海书馆”“亚洲文会”“广学会”等新教教士翻译事业合流,是中国科学启蒙的主要来源之一。关于道、咸间的江南“西学”,梁启超在《清代学术概论》《近三百年学术史》中有所描述,他熟悉梅文鼎、戴震、钱大昕、阮元、汪莱、李锐、顾观光、张文虎、李善兰等人的“数学”,评价说:“道光末叶,英人艾约瑟、伟烈亚力先后东来。约瑟与张南坪、张啸山(文虎),顾尚之最善,约为算友。”梁启超阅读乾嘉著作,知道近代“算学”的来龙去脉,但受康有为今文经学的影响,他仍然把“算学”列作“小学”“考据”之具,附骥于清学,对其重要性估计不足。从金山钱氏“守山阁丛书”校勘事业,转道来到上海墨海书馆的李善兰,于咸丰五年(1855)与伟烈亚力(Alexander Wylie,1815—1887)一起,续译了利玛窦、徐光启翻译的《几何原本》(1607),以其后九卷的篇章,补齐了明译前六卷。续译《几何原本》于1858年由松江韩应陛出资印行,近代变法思想家王韬(1828—1897)称“功亦不在徐、李下”。

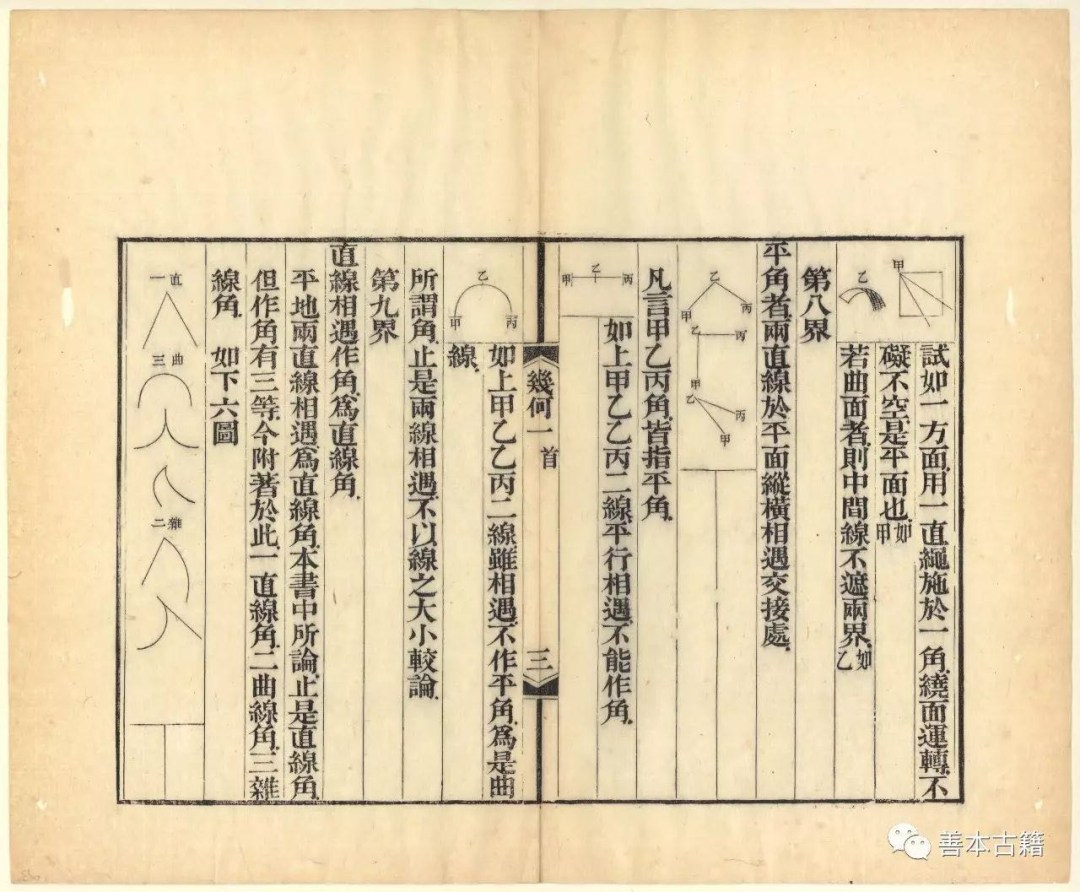

(《几何原本》)

“戊戌变法”之前上海和江、浙地区这个“算学”群体,在同光时期的变法运动中起着重要作用。对此,当时学者对“守山阁丛书”评价颇高。阮元(1764—1849)《〈守山阁丛书〉序》称:“钱氏荟萃群书,津逮后学,其志深可嘉尚。”张之洞(1837—1909)在《书目答问》中说“天文算法家”是“经济之学”的基础,以为:“算学以步天为极工,以制器为实用,性与此近者,能加研求,极有益于经济之学。”张之洞和清末学界对孕育了清末算学群体的“守山阁丛书”赞美有加,称:“刻书之人终古不泯,如歙之鲍,吴之黄,南海之伍,金山之钱,可决其五百年中必不泯灭。”以《孟子》“五百年必有王者兴”的说法来隐喻守山阁、海山仙馆等丛书提倡的“经世之学”,其内衷可想而知,其评价不可谓不高。

(清王学浩绘《阮元小像》)

金山县张堰镇钱熙祚(1801—1844)及其兄弟、子侄们累世藏书、校书、刻书,精选“经世之书”,细刻传世善本。钱氏垫资刊刻,还躬身校勘。事业扩大,人手不足,钱熙祚、钱熙泰兄弟还邀请同好者顾观光(1799—1862,金山钱圩人)、张文虎(1808—1885,南汇周浦人)和李善兰(1811—1882,海宁硖石人)一起参与。《守山阁丛书》起因于钱熙祚辗转购入常熟(海虞)张海鹏(1755—1816)“借月山房”《墨海金壶》丛书过火后的余板,赍志编出一套能够驰誉江南的善本丛书。“曩阅昭文张若云氏海鹏《墨海金壶》,依四库体例整齐,颇多密轶刊行,无何遽毁于火。”钱熙祚服膺张氏“藏书不如读书,读书不如刻书。读书只以为己,刻书可以泽人”的名言,更佩服《墨海金壶》用“四库全书”体例校书。但是,到手后发现《墨海金壶》择本和校勘有不少问题,故决定重新编订。“然所采既驳,校雠未精,窃尝纠其鲁鱼,几于累牍。脱文错简,不可枚举。遂拟刊订,重为更张。二三同人,慨焉称善,丛书之举,爰始于此。”参加丛书编辑的人员除他自己和顾、张、李三位算学家之外,还有“嘉善妹婿程君兰川文荣、平湖族弟即山熙咸,暨从兄漱六熙经、胞兄湛园熙恩、鼎卿熙辅、舍弟葆堂熙哲、鲈香熙泰,同志参校,不惮往复”。

(《守山阁丛书》,道光刻本)

道光十五年(乙未,1835)秋,钱氏熙祚、熙泰兄弟邀请顾观光、张文虎、李善兰,一起到西湖西泠桥畔,孤山之麓的文澜阁校书,此即钱熙泰所称“西泠校书”,张文虎所称“湖楼校书”“孤麓校书”。此后,道光十九年(己亥,1839)、道光二十年(庚子,1840),张文虎、钱熙泰又二度、三度组团赴文澜阁抄书、补书、校书,“皆寓湖上弥勒院之十三间楼”,故又称“十三间楼校书”。值得注意的是,钱氏三度发起校书,皆在“鸦片战争”发生之前。因此,这个“算学”群体的学术兴趣是出于自主和自发,而不能以“坚船利炮”冲击后的被动反应来解释。钱氏兄弟,以及三位算学家去文澜阁校书,要在“选”和“校”两个标准上超过《墨海金壶》。阮元说《守山阁丛书》“采择、雠校之精,迴出诸丛书之上矣”。胡培翚(1782—1849)说编刻丛书,须“择之精而校之审,盖亦难矣”,《守山阁丛书》“采择之精,校雠之审,过若云氏,奚止倍蓰?”这里讲“采择”,是选择何种类型的图书收入丛书,以表达治学倾向;“校雠”,则是编者贯通书中内容,校勘出一个善本,让同好学者读懂吃透,并最终接受这种学问。

从“采择”和“校雠”这两个标准来看,“守山阁丛书”学人确有贡献。清末学人将金山钱氏“守山阁”与番禺潘氏“海山仙馆”并列谈论,但这两套丛书的意义并不相同。“守山阁丛书识”在“鸦片战争”之前就以罕见的卓识讲求“算学”,因而激活了明末以来中断了的“西学”;“海山仙馆丛书”则是在1849年仓促刊刻,确实是受了“坚船利炮”的刺激。“守山阁丛书”于1835年开始编辑,1844年(道光二十四年)雕版刻成,共112种,665卷。钱熙祚在张堰镇秦山脚下的钱氏宗祠后面,专门建造一座四层书阁,储版藏书。丛书和书楼均以“守山”之训命名,此即为清末士人熟悉的金山“守山阁”和《守山阁丛书》。钱氏刻书,《守山阁丛书》之外,还刻有《指海》(1836)20集,90种,236卷;《珠尘别录》(1845)28种,82卷;《式古居汇抄》(1846)49种,135卷;《小万卷楼丛书》(1854)17种,堪称道光年间江南藏书、刻书界的后起之秀。

按张之洞、梁启超等人的定位,《守山阁丛书》是一套讲求“经世学”的丛书,天文、地理、音韵、考据、游历,都是清代学术特征,素以“乾嘉之学”来概括。“经世”“考据”“朴学”是乾嘉时期的治学风气,张海鹏编《墨海金壶》提倡“实学”,“张海鹏,字若云,号子瑜,仁济次子。清昭文(常熟)人。年二十一补博士弟子员,决意名场,笃志坟素。君考讷斋公,与伯先静谷公皆好藏书。家多宋元旧刻,于治经之暇,以剞劂古书为己任,刊《学津讨原》……又择四部中有关实学而传本将绝者,梓《墨海金壶》七百余卷”。《墨海金壶》依四库全书体例,分经、史、子、集四部,共收117种,722卷。张氏择本标准,一为珍奇,收罗《四库全书》未录版本;二为“实学”,采择于士大夫治生有用之书。然而,虽以“实学”为主,《墨海金壶》收入与西洋耶稣会士相关的著书只有艾儒略《职方外纪》一种,“算学”倾向微弱,“西学”特征更渺。

《守山阁丛书》收入112种图书,突出收录多达15种天文、與地、历法、算学著作,都与明末“利徐之学”直接有关,突破了清代“经世学”的一般格局。按统计,丛书中如下书籍:(明)姚虞《岭海舆图》一卷,(明)艾儒略《职方外纪》五卷,(宋)苏颂《新仪法要》三卷,(明)熊三拔《简平仪说》一卷,(明)李之藻《浑盖通宪图说》二卷,(明)李之藻《圜容较义》一卷,(清)王锡阐《晓庵新法》六卷,(清)王锡阐《五经行度解》一卷,(清)江永《数学》九卷,(清)江永《推步法解》五卷,(清)穆尼阁《天步真原》三卷,(明)邓玉函《奇器图说》三卷,(明)王徵《诸器图说》一卷,“算学”和“西学”倾向十分明显。道光年间,江南私刻丛书间有收入“西学”著作的,如仪征阮亨编《文选楼丛书》,收蒋友仁《地球图说》一卷;吴兴凌氏编《传经堂丛书》,收利玛窦《经天该》一卷。但是,像《守山阁丛书》这样,以一成三的比例收入天文、與地、历算之书,署名耶稣会士和天主教徒的也有七种,这在江南私家刻书目录中是仅见的。相较而言,广东番禺潘仕成《海山仙馆丛书》刊刻利玛窦、徐光启《几何原本》《测量法义》,利玛窦、李之藻《同文算指》《圜容较义》,徐光启《测量异同》《勾股义》,汤若望《火攻挈要》,马吉士《新释地理备考全书》,合信《全体新论》等书,都是在道光二十七年(1847)以后。因临时收罗,以曾国藩名义发表的《〈几何原本〉序》评“近时广东海山仙馆(《几何原本》)刻本纰缪实多,不足贵重”。

(《圜容较义》)

二、延续性:明清西学的“内在理路”

自万历年间“西学”入华,“西学”在清代学术史中曾经中断,这个判断固然不错。但是,我们就此推断“鸦片战争”以后的“西学”与明末“利徐之学”并无关系,这是误判。明末“西学”在清中叶变成了一股潜流,首先是因为江南士大夫为维护儒家传统地位与之竞争,以“汉学”排拒“西学”;其次是康熙年间“中国礼仪之争”恶化之后,中西礼仪、思想、文化、外交和体制冲突,在华传播的欧洲文化难以为继。我们承认,明、清“西学”确有不同,例如,明末清初的翻译由天主教耶稣会士主导,清末民初的译介改由英美新教传教士主导;还有,参与明末“西学”翻译的多为天主教徒,清代研究“算学”的多为儒生经学家。但是,《守山阁丛书》却是一个江南“西学”艰难传承的例子。明万历三十五年(1607),利玛窦(Matteo Ricci,1552—1610)和徐光启(1562—1630)翻译并出版了《几何原本》(前六卷);清咸丰五年(1855李善兰)和伟烈亚力(Alexander Wylie,1815—1887)续译了《几何原本》(后九卷),1858年由松江韩应陛资助出版。从《几何原本》250年的全译和刊刻过程来看,“利徐之学”代代相传,“惟精惟一”,是明清“西学”延续性的一个象征。如此,我们便不能简单地以“鸦片战争”——中国近代史分期作区隔,无视明清“西学”的延续性。

16世纪以后,随着欧洲天主教会的“远方传教”事业开展,东、西方之间的不同文化在全球范围内传播。17、18世纪以后,江户政权和满清朝廷相继排教,“西学”传播发生断裂。然而,日本学者研究德川家康迫教期间的教会生存,中国学者研究清中叶雍乾年代的教会传承。都表明全球化进程中近三百年的“西学”,既有“断裂”,也有传承。研究“断裂”,让人们发现文化交流的艰难;研究“传承”,更可以证明文化互鉴的重要。清中叶以后,江南地区传承“利徐之学”,这已经阮元《畴人传》(1799)等著作揭示。但是戴震(1724—1777)、钱大昕(1728—1804)、焦循(1763—1820)、阮元、汪莱(1768—1813)、李锐(1769—1817)之后,《守山阁丛书》及其“算学”群体却没有足够的研究,以致给人以“断裂”的印象。

“守山阁丛书”群体由出资人钱熙祚及其兄弟熙辅、熙泰、熙载、熙哲、熙经,子侄培让、培杰,平湖族弟熙咸等人发起,以受邀学者顾观光、张文虎、李善兰为核心。这个“算学”群体几乎人人都有“算学”著作,从松江、金山、嘉兴等地江南“乾嘉之学”中脱颖而出。这个群体的外围,还有陈奂(1786—1863,硕甫)、徐君青(1800—1860,有壬)、俞樾(1821—1907,曲园)、王韬(1828—1897)、戴望(1837—1873,子高)等名声更大的学者。钱熙祚因捐建海塘,到北京领受通判头衔,偶感风寒去世。“癸卯(1843)冬,入都待选,感疾卒于京寓。”此后,顾观光、张文虎继续刊刻事业,十年内尚能维持。“太平天国”动乱毁灭了钱氏家产,丛书无力续刻。群体解散后,学者到上海租界谋生。湘、淮军人治苏伊始,张文虎入曾国藩幕府(1863),主持金陵书局局务;张之洞、黄体芳筹建江阴南菁书院,他又出掌为首任山长(1883)。李善兰先入墨海书馆校书(1852),与王韬、蒋敦复并称“海天三友”;后与张文虎一起加入曾幕,继又获聘京师同文馆算学馆教习(1868),辅佐总教习丁韪良(William Alexander Parsons Martin,1827—1916)。金山“算学”群体的学术造诣为曾国藩、李鸿章、张之洞等赏识,沪、京教士也赞誉有加。这些学者矢志科学,不事科举,数十年聚集在金山张堰镇“守山阁”,成为中国第一批现代“数学家”。

清代的“利徐之学”,梅文鼎时期在徽州,钱大昕时期在苏州,阮元时期在扬州传授。嘉道年间,“算学”又回到了它的发源地松江,核心就是金山《守山阁丛书》“算学”群体。应该再一次强调的是,钱熙祚、顾观光、张文虎、李善兰的“算学”造诣,都是在“乾嘉之学”内部习得。首先,金山学者对于徐光启《几何原本》的研究,早在道光初年就已经开始。道光十六年(1836),即首次“湖楼校书”的次年,钱熙祚刊刻《指海》,收录了徐光启的著作《测量法义》《测量异同》《勾股义》。这是《四库全书》收入《天学初函》,打入冷宫之后,“利徐之学”成规模地再现江南,也是“守山阁”学者研究“算学”之始。我们发现,钱熙祚本人对“算学”极感兴趣,确实是“守山阁”学术群体的发动者。道光十七年(丁酉,1837)夏,“震泽沈君子绥携(王锡阐《晓庵新法》)旧抄诸本见示,乃参合校勘,更据文澜阁本正之”。钱熙祚亲校《晓庵新法》,作序并非泛泛,表明他对“算学”有深入研究。顾观光、张文虎、李善兰受邀来张堰镇校书,开始了志同道合的“算学”事业,声誉隆起。顾观光是金山钱圩人,他的“算学”知识正是在张堰镇钱家研习的,“乡钱氏多藏书,恒往假,恣读之。遂博通经传史子百家,尤究古今中西天文、历算之术”。其时或早在嘉庆年间。从1836年起,顾观光有算学著作《算剩初编》《算剩续编》《算剩余稿》《九数存古》《九数外录》《六历通考》《九执历解》《回回历解》《推步解法》。张文虎自“癸巳(1833)以来,钱君招同商订《守山阁丛书》”,此前张文虎在本乡研习“算学”,时间当在道光初年。“既而,读近儒江、惠、戴、钱诸家书,乃悟其本不立,无以为言,始从事于形声、训诂、名物、度数之学。”张文虎是清末江南的著名算学家,李善兰译《几何原本》《重学》都经他校订。相对而言,李善兰虽“年十五时,读(《几何原本》)旧译六卷,通其义”,但他的数学造诣是在“守山阁”期间,经顾、张两位兄长指点后进步,至“墨海书馆”时期与伟烈亚力等人切磋而有所成就。当“算学”还包含在“乾嘉之学”之内的时候,松、嘉、湖学者也是以苏郡“吴学”为渊源。1839年,张文虎、钱鲈香等人第二次“湖楼校书”,与寓居在杭州的陈奂结识,过从甚密。陈奂(1786—1863,硕甫),长洲人,师从段玉裁之经学。钱塘算学家戴煦(1806—1860,艾约瑟曾和他谈对数,将其文章译成英语)亦师从陈奂,与李善兰交往。

其次,金山学者以不同方式关注《几何原本》的续译工作,它是一部凝聚着多人心血的群体之作。李善兰经海宁藏书家蒋光煦推荐来金山,学问锁定在“算学”。当他入“墨海书馆”翻译《几何原本》后,顾观光作《几何原本六合六较线解》,张文虎作《几何原本序》,韩应陛作《题几何原本续译本后》,他们在背后和周围支持这项事业,修改、校订和刊刻。称他们与李善兰的交谊“亦师亦友”,并不为过。不通“算学”的王韬,也挺身为好友出力。上海郁泰峰(松年)《宜稼堂丛书》中收(宋)秦九韶撰《数学九章》十八卷,为道光二十年(1840)刊;(宋)杨辉《详解九章算法》一卷,为道光二十二年(1842)刊;(宋)杨辉撰《杨辉算法》六卷为道光二十二年(1842)刊。三书均在上海开埠前就已经刻成,1857年,王韬为翻译《几何原本》事,代李善兰向郁泰峰讨要这几种著作。1858年《几何原本》刻成后,书版毁于太平天国松江、金山之役。为此,张文虎将《几何原本》纳入金陵书局出版计划,1866年由曾国藩出资重刻。

第三,鉴于南吴地区学者早在道光初年就研习“算学”,而研读、续译和合刻《几何原本》是“守山阁丛书”学者的群体夙愿,我们认为这一群体都是以成熟学者的身份,怀揣理想,抱有主张地投身到墨海书馆、同文馆、方言馆、格致书院、中西书院、龙门书院、南菁书院等传授“西学”“算学”和“新学”的机构中,开创出“数理化生,声光电重”等现代中国的自然科学各门学科。傅兰雅《江南制造局译书事略》(1880)说:“李君系浙江海宁人,幼有算学才能,于一千八百四十五年初印其新著算学。(1852)一日,到上海墨海书馆礼拜堂,将其书予麦先生展阅,问泰西有此学否?其时有住于墨海书馆之西士伟烈亚力见之甚悦,因请之译西国深奥算学并天文等书。”按伟烈亚力自己坦陈,他们两人“相与翻译,余口之,君笔之,删芜正讹,反复详审,使其无有疵病,则李君之力居多”。续译《几何原本》不在“墨海书馆”的计划中,书馆主人麦都思兴趣不大。书馆既便不能安排出版,续译《几何原本》刊刻便由金山“算学”群体负责。这情景像极徐光启翻译了《几何原本》之后,敦促熊三拔(Sabbatino de Ursis,1575—1620)接着翻译《泰西水法》,而后者“无吝色也,而顾有怍色”,惭愧“后世见视以公输、墨翟,即非其数万里东来捐顶踵,冒危难牖世兼善之意”。从《几何原本》的全译过程中的主体动因来看,明代利玛窦尝试了不同助手,最后才落实为徐光启;清代李之藻则是主动寻求外方伙伴,与伟烈亚力合作。从徐光启到李善兰,面对“西学”的江南学者已经表现出一种发展自己文化的主体意识,他们要求传教士翻译“西学”。江南学者同样掌握了一种“理性与信仰”的学说,反过来说服传教士,“神学”教义与“科学”技术并不矛盾,两者相辅相成,具有和谐关系。换一句话说,金山“算学”群体学者在学习“西学”时,具有主体自觉性,而非受诱使、逼迫等被动因素的影响。

三、清代经学向近代科学的转型

明清之际中国学术思想发生了“近代转型”,曾为大陆和港台学者热烈讨论。大陆学者曾以“资本主义萌芽”说法来附会意识形态,解说并不成功。1995年,台湾“中研院”受余英时先生“内在理路”思想影响,历史、民族、文哲、经济、社会学者组成“明清研究会”(Ming-Ching Studies Group,Academia Sinica),研究“知识转型”,取得了一批成果。台湾同行研究既关注“明清变迁”(Ming-Ching Transition)中发生的“现代性”(Modernity),也注意观察变迁过程中的“延续性”(Continuity),这是一条值得赞同的路线。我们看到,在《几何原本》全译过程中呈现出来的“知识转型”,正是一种“断裂”与“延续”并存,客体与主体交融,外来与内在结合的“会通”路线。这里的“会通”,正是徐光启提出的跨文化原理:“欲求超胜,必须会通;会通之前,先须翻译。”

明末以降,“利徐之学”契入江南学术内部,不断发展,已经成为“内在理路”。从17到20世纪,包括“算学”在内的“利徐之学”存在更新式发展的“延续性”(continuity)问题。“守山阁丛书”群体,擅长“算学”,在中国近代数学建立运动中,扮演了守先待后的传承角色。金山人“守山”,初名是守秦山,后来守的就是知识之山,学术之山,文化之山。《守山阁丛书》“算学”群体在上海英租界伦敦会“墨海书馆”遇见麦都思、伟烈亚力,知道利玛窦、徐光启的时代复活了,因而兴奋不已,跃跃欲试。王韬看到韩应陛给李善兰的来信,知道《几何原本》续译本在松江刊刻,再看到墨海书馆购入器械,从事科研,他说:“博雅好古,于格致一端,已窥其奥,凡测天仪器,不惜重价购求,是以动析物理,穷极毫芒。”我们发现,上海开埠以后,以金山“守山阁丛书”为活动中心的群体,转移到了英租界,完成了他们的“知识转型”。韩应陛、顾观光、李善兰、王韬等人都是伟烈亚力主编《六合丛谈》(1858,墨海书馆)的主笔。在江南制造局、广方言馆译书之前,守山阁群体与墨海书馆群体的有机合作,是“鸦片战争”以后清代“西学”复兴的首要阶段。

王韬在《弢园尺牍》记录了咸丰、同治年间在上海租界集聚起来“算学”、“新学”和“西学”群体的学术交往状况,其中多有金山《守山阁丛书》群体中人的身影。“海昌李君壬叔,当今历算名家也,见译《几何原本》,以续徐氏未竟之绪,俾成完帙,斯亦海陬之嘉话欤?”“常州周腾虎,盖即吾友弢甫也。其人深韬略,好谈兵,九峰三泖间常有其迹。”王韬赞美张文虎,说:“此间如蒋(敦复)、李(善兰)二君,每及执事,辄盛口不置。”墨海书馆的西书翻译,开始受到江南士人的关注,求购者不绝,如1853年,“六月初旬”,满洲人“(延)桂山特索西书,弟敬倾筐倒篋而赠之。”1855年,周弢甫对“西学”感兴趣,王韬以“西书五种,籍尘惠览。”

王韬《瀛壖杂志》历来被作为笔记、掌故之书,其实本书还有一个突出的学术价值,在于可以从中考订出上海开埠以后从江南各地聚集起来的一个“西学”群体。上海的“西学”群体在19世纪50年代已经成型,他们推动了“同光中兴”运动,而不是被那次运动所造就。曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞幕府中起到作用的“西学”人物,大多渊源于上海伦敦会墨海书馆、中外会防局等机构的江南文人。这批士大夫在动乱中呈现出家国情怀,在租界初辟时取得了社会地位,更重要的是他们在“鸦片战争”以前就具有了相当的“西学”造诣,打下了学问基础。王韬描写了冯桂芬:“冯景亭,中允,桂芬,字林一,吴县人。道光庚子榜眼,长于历算、勾股之术。罢官后,究心西学,避兵至沪,当事延主敬业书院,士林奉为矜式。广方言馆既建,中允总司厥事,一切章程,皆所拟定。”龚澄:“龚孝拱,上舍,一字昌匏,名公襄,仁和人。……侨寓沪上几二十年。”赵烈文:“惠甫,一字能静,名烈文,阳湖人。庚申春间避乱来沪,时以文字相切劘。”张南坪:“名福僖,归安人,通天算之学。”管小异:“茂才,名嗣复,江宁人,异之先生哲嗣。异之先生为姚氏惜抱高足弟子,著有《因寄轩文集》。赭寇踞金陵,小异陷身贼中,经岁始得脱。移家吴会,继来沪上,主于英人合信。合信以刀圭擅名一时,小异亦雅好岐黄术,因译成医书三种,曰《西医略论》《内科新说》《妇婴新说》,风行海内。”

墨海书馆文人构成了最早上海提倡“西学”的团体。王韬(1828—1897),长洲甪直人,1849年就顶替其父亲,到伦敦会墨海书馆协助翻译《圣经》,成为租界新派文人之元老;蒋敦复(1808—1867),宝山月浦人,1853年前即在上海,后在苏松太道应宝时幕府,参与中外会防局(1862)、龙门书院(1867)创建事务。李善兰到上海后,与王韬、蒋敦复一起称为“海天三友”,金山“守山阁丛书”学者因他的关系引入上海。金山群体之外,还有一个无锡人群体进入上海。华翼伦(1812—1887),金匮荡口人,亦曾参与中外会防局协商,1862年,李鸿章率淮军进沪,他曾建议租借洋艘运兵来黄浦,并随船至安庆迎接。华翼伦和儿子华衡芳(1833—1902),还有他们的金匮同乡徐寿(1818—1884)、徐建寅(1845—1901)父子,于太平天国动乱后期逃到上海。这个无锡士人群体也加入了伟烈亚力、傅兰雅、王韬、李善兰等人“墨海书馆”群体,如华衡芳在馆中“所译者有《防海新论》《汽机发轫》”。无锡人群体在江南制造局译书馆中的表现更加突出,“同治初元,设立广方言馆、机器局,延于西学者抽绎各书,若汀、雪村应聘而往”。

上海租界“西学”群体的一般特征是:一,学术渊源上的“乾嘉之学”;二,地域身份中的江南文化;三,社会地位间的中等阶层。冯桂芬是榜眼进士,龚澄是龚自珍之子,管小异是姚鼐“桐城派”遗脉,身处民间,因拥有学识和关系网络而逐渐取得社会地位。随后,他们这一群人的学问在租界又形成了一个新的特征,即“西学”。文人们从江南纷至沓来,扬弃了“乾嘉之学”,将之更新为19世纪的“西学”“新学”。通过新教传教士引入的欧西新学,以全译《几何原本》十五卷为标志,“利徐之学”用一种更新的方式接续19世纪全球学术。学术史应该仔细讨论中国近代文化的“现代性”与“延续性”,从世界各地的经验来看,“现代性”都不是天外来物,它须以“延续性”来呈现;“延续性”更不是固执保守,它必以“现代性”来支撑。从中国的历史脉络来看,这种“现代性”与“延续性”并行的特征,并不完全受到“鸦片战争”的影响,而毋宁说是“内在理路”的自然成果。在清末民初,金山文人群体掀动了“西学”思潮第一波,并在“同光中兴”“戊戌变法”,乃至“新文化运动”的中西学术和思想关系中得到了延续。

本文使用的明末“利徐之学”、清中叶的“乾嘉之学”和清末的“算学”“西学”和“近代科学”等概念,相互之间有渊源,有交叉,有变异,有承继,有更新。“利徐之学”是明末的“西学”,以《几何原本》等“算学”书为核心,它在欧洲的知识源头,18世纪后诞生为“近代科学”。为了精确地使用这些名词,也为了看清楚明末“西学”与清末“西学”的关联,对它们做一些定义和说明是必要的。大家都会同意的是:“乾嘉之学”中包含的“算学”与“西学”是以儒家“经学”,而非以“科学”为导向的,尽管它确实帮助了传统的经学、汉学、考据学更加严密、逻辑,具有科学精神。艾尔曼的概括完全正确,“戴震和钱大昕这样的学者,将数学和天文学作为复古的一种工具,由于他们珍视古代的数学和天文学知识甚于新知,也就从未打算将自然学发展为一门独立的研究领域”。但是,我们要说“利徐之学”和清末的“算学”,那是以科学为导向的。与其说他们是“师法古人”,不如说是在“师法自然”,即以自然现象为对象研究数学(mathematic),了解自然规律,而不仅仅是研究经典。金山“算学”群体承继“利徐之学”,重续“近代科学”,走出“乾嘉之学”,创建新知识体系的第一代学人。

四、余论:“知其所以然”

最后,我们还应该从思想启蒙的意义上,讨论一下在《几何原本》全译过程中焕发出的“几何学精神”,观察明清“西学”的延续性对于中国文化更新运动的启示。从利玛窦、徐光启翻译《几何原本》(1607)前六卷,到李善兰、伟烈亚力续译(1858)后九卷,历时250年。这期间,清代思想肯定是受到了“利徐之学”的影响,梁启超说“戴震全属西洋思想,而必自谓出孔子”,胡适不同意梁启超认为的清代·考据学来自西洋的看法,但也承认“恐怕中国的思想界、学术界受到他们的影响”。然而,这种“影响”是否达到足够充分的烈度,以至于可以称为世界观上的“启蒙”?梁启超认为“利徐之学”只是一种科学方法,似乎在历史观、世界观、宇宙观以及哲学本体论上没有影响。这样的判断,与康有为用《几何原本》的精神阐发他的“实理公法”之事实并不吻合。实际上,康有为和他那一代的儒家信徒是想用一种形而上学的“公理”,构建一种新的历史观、世界观,模仿的正是哲学性的“几何学精神”。我们看到,从徐光启肇始到李善兰收官,《几何原本》的译者们以哲学形而上学来理解“几何”,提倡的就是帕斯卡式的“几何学精神”,即把复杂的自然现象抽象为定义、公设、公理,并加以演绎的牢不可破的真理体系。

今天学者译为“定义”(Definitions),利、徐和伟、李译作“界说”,例如:《几何原本》第一条定义(界说),A point is that which has no part,今译“点是没有部分的东西”,徐光启定为:“点者无分”。同样,第二条定义(界说)A line is breadthless length(线是没有宽的长),徐译“线有长无广”。“几何学”定义是从具象中抽象出来的形而上语言,却能适用于自然界一切现象,因而可以用来描述和推导“公设”(Postulates)和“公理”(Common Notions)。17世纪法国哲学家、科学家帕斯卡(Blaise Pascal,1623—1662)称之为“几何学精神”的科学方法,利玛窦和徐光启用中国哲学的“度”(现象)与“数”(原理)的关系来表述:“凡造论,先当分别解说论中所用名目,故曰解说。凡历法、地理、乐律、算章、技艺、工巧诸事,有度有数者,皆依赖十府中几何府属。”笛卡尔、帕斯卡等法国理性论都认为现象(“度”)并不可靠,而经过抽象得到的原理(“数”),才是更加可靠的“存在”,即他们都把数学上的“几何学精神”作为了“唯理论”(rationalism)哲学的数学基础。

徐光启、利玛窦把人类一般知识称之为“度”,是人们熟悉“知其然”;同时,在经验现象界之上,还存在着一种更本质的知识,是一种抽象、简单、精确、细致,可以通过逻辑关系,用形而上(metaphysical)的方式表达的知识,那是“知其所以然”。徐光启说:“臣等昔年曾遇西洋利玛窦,与之讲论天地原始,七政运行,并及其形体之大小远近,与夫度数之顺逆迟疾,一一从其所以然处,指示确然不易之理。”“然”是表象,是经验,是应用;而“所以然”才是本质,是理性,是原理。徐光启又说:“《几何原本》者,度数之宗,所以穷方圆平直之情,尽规矩准绳之用也。”有了如此可靠的理性知识,徐光启更告诫读者,《几何原本》“不必疑,不必揣,不必试,不必改”。张文虎的认识准确而深刻,他比较《九章算术》与《几何原本》的缺陷,以为中国“算学”只注重应用方法(“法”),忽视抽象原理(“理”),“盖我中国算书以九章分目,皆因事立名,各为一法,学者泥其迹而求之,往往毕生习算,知其然而不知其所以然,遂有苦其繁而视为绝学者,无他,徒眩其法,而不知求其理也”。徐光启用“度”与“数”,张文虎用“法”与“理”,他们评价古人缺乏一套“逻格斯”(Logos)思维的意思是一样的,都把“知其然,不知其所以然”的苟且,归咎为中国古代自然科学不能发展的一个关键。

16、17世纪的欧洲“科学革命”,通过亚里士多德哲学,将古希腊几何学的形而上(metaphysics)和阿奎那的自然神学(natural theology)结合起来,发明了一种从现象(phenomenon)到原因(principle)的推导理论。梅森在《自然科学史》中提出:“学者”与“工匠”传统未加结合是导致现代科学不能发生的主要原因。“古代中国学者的工作主要属于纯思辨的性质,而从事测量、制订历法和观察天文的人,则在工作中总是以经验为重,对理论少有兴趣。”这个说法固然具有说服力,但是再从儒家学者本身来说,他们未能把对于自然界本体的思辨,与现象界的纷繁知识结合起来,并做系统化的探究,这才是中国古代的自然知识不能系统化、抽象化、真理化,即产生出和17、18世纪欧洲现代科学的内在原因。

“然vs所以然”的问题,在儒学传统中是“度vs数”“法vs理”的问题。“然”,指知识人总结的处理现实问题的方法,针对的是“现象”(phenomenon);“所以然”,指有效、有用的方法中隐藏着的理性,它指向的是“本质”(substance)。徐光启在制定《崇祯新历》的时候,区分了“历法”与“历理”,在中国的历法编纂史上第一次将黄历与自然原理相配。钦天监监生根据日、月、金、木、水、火、土、星(“七政”)运行之轨迹现象(“然”),编出黄历;但是,历法背后的自然规律和本质(“所以然”)是什么?礼部大员并不负责提供。中国的儒家知识体系中,重“法”不重“理”的现象比比皆是,注重“祭法”,但不讨论其宗教学本质(“祭理”);注重“兵法”,但不研究其军事学本质;注重“治法”,但不解释其政治学本质(“治理”)。知法,不知理,即知道科学技术的一般应用,但不懂得从中抽象出更加普世性的一般原理,这是“科学革命”以前很多民族的古代文化之缺陷,20世纪学者针对中国文化,有“李约瑟问题”“钱学森之问”。其实,按梅森《自然科学史》描述的埃及、巴比伦、印度、波斯、阿拉伯……概莫能外。“科学”,在不同民族文化中确实有着不同的表现,但在本质上都不是“现代科学”。它不是民族性的,而是一个现代性的问题,只有现代科学才真正开始将人类整体经验,与自然界的存在本质做出系统性解释。徐光启在“历法”问题上突破了儒家思想,他说:“二仪七政,参差往复,各有所以然之故。言理不言故,似理非理也。”“似理非理”,他是认为一般不求其“所以然”的“理”,不达到形而上程度的“第一原理”(first principle)就是“非理”。当然,这个思想在稍后时代的牛顿、莱布尼兹那里解释得更加充分,成为现代科学诞生的一个重要标志。