作者: 发布时间:2021-10-19 来源:复旦宗教与国际关系研究中心+收藏本文

原文刊载于《复旦学报(社会科学版) 》2021年第4期。

【作者简介】银培萩,复旦大学国际关系与公共事务学院博士后,上海市高校智库复旦大学宗教与中国国家安全研究中心助理研究员

【关键词】美国政治;暗金政治;慈善基金会;保守主义;意识形态

【内容提要】本文探讨的核心问题为:看似与政治无关的慈善基金会是通过什么样的机制塑造当代美国保守主义观念体系,并进而影响美国政治走向的。在对金钱政治的传统研究中,金钱参与政治活动一般是寻求直接影响政治结果,比如选举或者政策游说。但我们在对美国慈善基金会的研究中发现,实际上存在一些社会行为体,他们不寻求直接影响政治结果,而是用观念作为金钱影响政治的过滤层,通过影响观念和知识生产的方式来影响政治结果,我们把这种类型的金钱政治称为暗金政治。在诸多参与暗金政治的行为体中,美国私人慈善基金会最具备经济资本与社会资本的复合优势,在过去一个世纪内以观念有机化和精英社会化两种机制对美国的内政外交施加了广泛的影响。在培育新自由主义(经济)、公共选择理论(政治)和法律经济学(法律)这三种观念的过程中,慈善基金会对当代美国保守主义的政治观念影响甚巨,凸显了它战略性地用私人财富来影响美国公共政策的政治属性。

前言

本文探讨的核心问题为:慈善基金会是通过什么样的机制塑造当代美国保守主义观念体系,并进而影响美国政治走向的?要回答这一问题,就必须了解美国政治中一个独特的现象,即从“金钱政治”向更深层次的“暗金政治”的转型。可以说,不了解美国保守主义的复归就不能理解今天的美国政治,而不理解暗金政治,就不能理解美国保守主义观念体系的复归。

“暗金”(Dark Money)是美国学术界与媒体近几年里频繁提及的一个词汇,拜登甚至在《外交事务》2020年3月的署名文章中声称,将在当选后集中力量解决“暗金问题”。1追根溯源,该词的大规模使用起源于2010年,最早用于描述美国选举中使用的未公开资金,这些资金主要通过美国复杂的非营利组织来进行流通,这立即引起了学术界对非营利组织的关注,特别是其中的慈善基金会。

接下来,本文第一部分将首先对暗金政治的定义和两种功能进行理论阐述。在第二部分,我们具体分析了负责操作暗金政治的关键主体——慈善基金会,并提出基金会在暗金政治中主要的优势及其“观念有机化”与“精英社会化”两种影响机制。第三部分对基于这两大机制的案例进行分析,本文以保守主义观念体系中的三大支柱:新自由主义(经济)、公共选择理论(政治)和法律经济学(法律)为例,剖析基金会是如何通过两大机制,让这些看似中立、非政治的学术理念和方法获得政治影响力,成为影响美国政治的重要政策范式。最后是结论和对本文发现的进一步讨论。

一、 行动主义vs.观念主义:“暗金政治”的两种功能

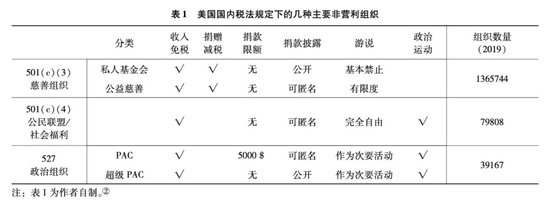

随着美国民主政治和党派竞争发展到高级阶段,金钱在行动主义(activism)层面对美国政治的影响空间逐渐缩小。直接用于政治结果、来源和去向都公开透明的“白金”逐渐不能满足政治竞争的需求,一种新的金钱政治形式——“暗金”应运而生了。暗金是影响政治结果但很难追溯来源的金钱。2 如表1所示,美国公民社会中的各种非营利组织都可以对决策过程施加合法的影响。美国的非营利组织不仅享受一定的税收减免,而且在捐款限额和介入政治的法律限制方面有不同程度的操作空间。当金钱用于支持这些非营利组织时,一方面是增加了过程追溯的难度,另一方面是通过影响观念来间接作用于政治,无论是两种情况中的哪一种,金钱的作用都很难准确地评估,形成了有别于传统白金政治的“暗金政治”。

行动主义暗金是暗金政治的第一种形式,这种暗金最终仍然流向选举或立法等直接政治行动,但许多非营利组织在中间转移资金,使过程追溯变得更加困难。如表1所示,行动主义暗金主要由501(c)(4) 公民联盟/社会组织和527政治组织来操作,因为这两类组织在将资金用于游说和政治运动方面比较自由。可是,无论捐赠者身份多么隐蔽,其实只要金钱最终流向了选举,都很容易被政治竞争对手诟病。行动主义暗金的流转是合法的,它精心利用法律的空白和漏洞,但这样的“暗金”也会在公共舆论中陷入被动,被贴上“干预选举”的标签。而且,越是在法律容忍的范围内让富人通过金钱影响选举进程,人们越是能感觉到美国制度和规则中内嵌的“富人友好性”。近年来,以社会平等为竞选纲领的民粹主义候选人赢得的呼声越来越高,这可以看成是美国普通民众对富人力量的一种抵抗,学术界中也越来越多见对美国政治的财阀主义(plutocracy)倾向的反思和批判。4从表1中我们可以发现,截至2019年,501(c)(4)和527的数量分别接近8万和4万,而501(c)(3)组织有接近137万个。这一数据足以说明,我们其实忽略了大量非直接介入政治行动主义的501(c)(3)行为体的分析。5

观念主义暗金是暗金政治的第二种形式,它主要通过改变人的意识形态间接对政治行为产生影响。政治行动由人的观念支配,塑造政治观念是一种更高明的政治手段。美国将“言论自由”作为宪法第一修正案,对观念层面的公开活动限制很少,而非营利组织更是观念领域最活跃的行为体,特别是非营利组织中数量最多的501(c)(3)慈善组织。501(c)(3)组织在法律上不能介入选举,也不能将主要(substantial)资金用于游说,但能通过知识教育和宣传来影响政治,包括为政府提供专业咨询、组织公开讨论,甚至在不直接影响立法的前提下可以就政策问题与官员沟通。与501(c)(4)组织和527组织相比,501(c)(3) 慈善组织有充分的权利来影响公众和政治家的思想,而不是像政治行动主义暗金那样直接影响政治活动。由于慈善类组织通常被认为是独立的、非党派和非政治的,这赋予了501(c)(3)组织用观念来影响政治的窄门,使它获得了“清白”的外观。

综上所述,“暗金政治”指的是暗金在政治中的两种功能:一是行动主义的。多数非营利组织的捐赠明细除非自愿披露,否则不能在税务部门中公开查到,这赋予它们用转移支付的办法来掩盖用于选举等政治行动主义的资金的能力;二是观念主义的。非营利组织,特别是慈善组织可以通过观念层面的知识、教育、政策咨询来影响政治家和公民的政治观念。对比之下,行动主义的最终目标是用非营利组织做中介,将资金以合法但不明显的渠道引向选举;观念主义不触及选举和游说,不追求即时的政治回报,而是注重长周期里对意识形态和政策取向的影响。两者都是合法的政治机制,但后者比前者更具有舆论上的合理性,在操作上也更不着痕迹。

鉴于行动主义暗金已经被广泛讨论过,本文主要聚焦于“暗金政治”的第二种更深层次的功能,即非营利组织在长周期和非选举期间,通过知识传播、精英渗透与基层组织建设等方面的资金投入,来从观念层面影响政治行为。从长远来看,观念对现代政治竞争的重要性会越来越强,暗金政治在这方面也将有更多影响空间。由于现代政府对理性专家主义(rational expertise)的重视,科学范式的竞争往往意味着某种政策处方的胜负。观念竞争绝不仅仅是“清流之争”,而是观念背后一整套议程、方法和价值的争鸣,最终的政策结果将影响一系列攸关利益的兴衰。6

二、 慈善基金会参与暗金政治:观念有机化与精英社会化

在暗金政治中,观念塑造是枢纽性的一环,而美国的国家主义和法团主义传统很薄弱,国家很少直接支持文化、科研和教育等活动。所以美国的观念生产活动主要由多元化的社会志愿性组织承担,包括形形色色的大学、智库、公民组织和游说组织,都有可能成为参与暗金政治的行为体。在这些行为体中,慈善基金会是十分特殊的一种,因为它同时具有经济资本与社会资本的复合优势,它通过两种机制来参与暗金政治:观念有机化和精英社会化。

“观念有机化”是一种以观念本身的成熟过程为中心的机制。在自然科学中,“有机”的含义是生物体各部分互相关联协调而不可分。本文的“有机化”指的是将金钱(经济生产)、观念(科学经验)与政治(公共政策)三者统一起来的过程。观念要获得政治影响力,必须在客观世界与观念世界之间架起一座桥梁。葛兰西解释文化霸权时指出,这是一个将“工作的技术”提高到“科学的技术”,再上升到“人道主义的历史观”的过程,是从经济生产的实践经验中提炼出智识和道德上的领导权。在前工业社会里,从事纯粹思想生产的“传统知识分子”们无法做到这一点。而伴随资本主义的生产管理过程产生的“有机知识分子”通晓经济、法律、管理等专业知识,与各种社会阶层有天然联系,能够帮助霸权阶级实现从经验到观念的转化。7 因此,观念有机化机制指的是,帮助知识分子将象牙塔中的“纯粹观念”发展为扎根于经济社会基础、能与政策需求对接和匹配的“有机观念”的过程。这往往需要基金会基于一定的政治目的,挑选出有潜力的思想,投入金钱和精力将其孵化为成熟的政策理念,这是一个需要较长的周期才能看到成效的过程。

“精英社会化”是一种以观念所面向的受众为中心的机制。观念要影响政策,需要在各种社会精英中被传播和认可,这些精英之间以复杂的社会关系网络彼此连接,如学校、亲属、公司、社会组织,以及短暂的会议和活动。精英社会化就是指基金会打破社会网络间的壁垒,通过各种形式将精英联结起来,让观念以知识的名义在网络中潜移默化地影响其受众的过程。由于基金会是一种跨越商业部门、非营利部门与政府部门的组织,经费独立而充足,并且有公益性的社会权威,在这种“有钱有关系”的背景下,建立精英之间的网络非常便捷。许多原本分散在社会各专业领域的精英,因为同时接受了基金会的赠予,或者在基金会资助的组织、活动与会议中出现,就建立了新的网络联系,网络中的信息交流极有可能促成新的共同观念的形成,或者某种既定观念的内化和传播。甚至基金会本身的管理层网络就是一种精英社会化的机制。基金会的行政领导和董事会成员往往是商业、政治和社会性机构中现任或曾经担任要职的精英。现有实证研究表明,美国的企业和基金会之间存在大量的高级管理人员重叠网络,还有一些基金会明确地将资金用在了与公司产业利益有关的政策塑造上,这使基金会成为“暗金”流动的渠道,让商业部门的资金以慈善的名义影响公共政策。8 在具体操作中,基金会通过有意识地建立学术研究网络(研究项目、奖学金)、政策倡议网络(智库、论坛)和精英训练网络(校友会、学术社群)来践行精英社会化机制。

三、 案例分析:慈善基金会与当代美国保守主义观念体系的形成

美国基金会通过暗金政治来产生政治影响的行为非常多,其中最突出的案例是它为重建保守主义意识形态所付出的努力,这结构性地改变了美国当代政治的意识形态平衡。美国保守派在20世纪晚期夺回了美国政策议程的主导权,很大程度上得益于在意识形态上的反败为胜。战后初期,两党达成的自由国际主义共识让左翼的意识形态越来越有生命力,迫使保守主义者从压抑、忍耐到奋起反抗。当代美国保守主义者将古典自由主义奉为美国精神的正统,强烈反对战后偏左的政策思想,包括福利经济学、文化多元主义以及对苏联的和平主义,强烈警惕美国出现社会民主主义趋势。著名政治理论家、约翰·奥林基金会(John M Olin Foundation)的执行主任詹姆斯·皮耶森(James Piereson)曾总结称:“当代保守主义和古典自由主义有一套共同的奋斗目标:限制国家的作用范围,并阻止政治介入公民社会生活。”9

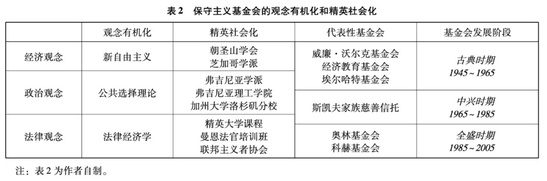

本文选取了保守主义观念中最核心的“经济—政治—法律”部分,通过案例分析来展示美国基金会是如何通过“观念有机化”和“精英社会化”这两种机制来建立保守主义的意识形态的。在表2中我们呈现了一些有代表性的慈善基金会,分别在经济、政治和法律三个观念领域里是如何通过观念有机化和精英社会化来建构保守主义观念体系的,接下来我们将会依据这张表格进行详细阐述。

(一) 经济观念

约翰·霍普金斯大学的政治理论家史蒂芬·特莱斯(Steven Teles)曾将战后初期比喻为“保守主义慈善的古典时代”。10这一时期的保守主义基金会在规模、财力和策略上都处于初级阶段。尽管如此,它们却孵化了一种对今后世界将产生重大影响的经济观念——新自由主义。

1. 新自由主义观念的有机化

新自由主义经济理论在20世纪中期产生,是一种针对福利经济学的替代性理论。20世纪20年代,与阿瑟·庇古(Arthur C.Pigou)、萨缪尔森(Paul Samuelson)一脉相承的经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)建议政府通过反周期性公共支出来解决经济下滑问题。他们的主张被称为福利经济学。奥地利学派的经济学家米塞斯(Ludwig von Mises)则质疑计划经济制度不能实现有效的经济资源分配。米塞斯的学生哈耶克(Friedrich A. Hayek)对这个问题进行了进一步思考。然而,迅速发生在美国华尔街的经济大萧条阻碍了这一观念的向前推进。

在这样的不利条件下,自由市场理念仍然在欧洲的一小部分知识社群中存续下来,并被赋予“新自由主义”的概念。1938年,法国哲学家路易斯·鲁吉尔(Luois Rougier)在巴黎组织了著名的“沃尔特·李普曼研讨会”(Colloque Walter Lippmann),参加研讨会的除了米塞斯、哈耶克外,还有亚历山大·罗斯托(Alexander Rusto)、威廉·罗普克(William Ropke)、雅克·吕夫(Jacques Ruff)和迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)等。在会上,“新自由主义”这一术语获得了热烈欢迎,同一时期,德国弗莱堡学派也提出了“秩序自由主义”(Ordoliberal)。哈耶克本人也是重要的弗莱堡学派成员。弗莱堡学派的秩序自由主义与哈耶克等人提出的新自由主义具有逻辑同构性,这两个概念都是在寻找一种调和国家权力与市场秩序的经济方案,都介于19世纪的自由放任主义(Laissez-Faire)和罗斯福的现代激进自由主义之间,试图在呼唤古典自由主义对个人自由的承诺的基础上,建立一种新的自由主义(Neo-liberalism)。1947年,哈耶克在瑞士召集成立了“朝圣山学社”(Mont Pelerin Society),将当时的奥地利学派、伦敦政经学派和弗莱堡学派统一起来,成为新自由主义思想的发源地。11

尽管学术界创造了新自由主义思想,却缺乏资源和能力将它发展成一种完备的经济理论。朝圣山学社创立之初的经费相当紧张,连学术活动都显得捉襟见肘。一批美国反新政的企业家被《通向奴役之路》中的观点吸引,如杜邦化学公司的贾斯珀·克兰(Jasper Crane)和通用电气公司的莱缪尔·布尔瓦尔(Lemuel Ricketts Boulwere),他们都是反新政联盟的核心成员。当时的美国有一小批企业家开始创办支持保守主义观念的小型基金会,他们成为了朝圣山学社最早的资助者。经济教育基金会(Economic Education Foundation)、威廉·沃尔克基金会(William Volker Fund)和埃尔哈特基金会(Earhart Foundation)为朝圣山学社的成员提供了往返大西洋两岸的旅费、获取前沿著作的书费和邮费、筹办学术会议的经费等。12 在这几个基金会的资助下,学社成员在这一时期创作出新自由主义学派的经典之作,包括卡尔·波普尔的《开放社会及其敌人》、米塞斯的《官僚体制》。这些著作表达了新自由主义对历史发展、思想史和政治实践的独特看法,系统性地摧毁了美国的新政自由主义和英国社会民主主义的思想基础。13

2. 新自由学派精英的社会化

基金会在支持新自由主义进行理论建设的同时,也推动新自由主义知识精英在美国的社会化。新自由主义思想的重心逐渐从欧洲转移到美国,朝圣山学社的主要成员落脚在了芝加哥大学,形成了著名的学术社群“芝加哥学派”,核心成员有亨利·西蒙斯(Henry Simons)、弗里德曼(Milton Friedman)、乔治·斯蒂格勒(George Stigler)、阿伦·迪雷克托(Aaron Director)和罗纳德·科斯(Ronald Coase)等。早先支持过朝圣山学社的沃尔克基金会的主席罗德·卢瑙(Harold Luhnow)成为哈耶克(Hayek)在美国的首要赞助人,不仅为他的全国巡回演讲付费,还补贴了他在芝加哥大学十年的薪酬。沃尔克基金会在芝加哥大学设立了“自由市场研究”(Free Market Study)的学术项目,研究垄断、劳动力和公司的作用。基金会十分直接地干预研究项目的具体内容和进展,大量插手了“自由市场研究”项目的具体学术工作。这个项目的研究结论是:垄断是可接受的,劳工和工会是不可接受的,将工人运动视为远超垄断的威胁。哈耶克曾对卢瑙许诺,有了这样一个项目,就能够诞生美国版的《通往奴役之路》。哈耶克的预言最终实现,1962年弗里德曼出版了《资本主义与自由》一书。沃尔克基金会对芝加哥学派的资助十分有力地支持了自由放任的经济观念在美国学术社群的成熟和传播。14

“古典时期”的基金会协助哈耶克以朝圣山学会和芝加哥大学为据点,不断强化知识精英社群的交流,并鼓励知识精英去接触学术界之外的社会精英。从1947年的第一次朝圣山会议开始,参会者就包括来自学术界之外的许多行业精英,如美国《财富》杂志和《新闻周刊》的记者、基金会和智库的管理人员,甚至一些欧洲的政府成员。沃尔克基金会支付了十年新自由主义学者往返于大西洋两岸的国际会议旅费,一直到1957年。15 当新自由主义正式作为一种意识形态进入英国和美国的政策议程中后,保守主义基金会继续推动构建新自由主义全球精英网络。成立于1981年的阿特拉斯网络(Atlas Network)前身是一个基金会,后来改制成一个跨国界的自由至上主义观点的智库网络,网络中每一个智库基本都有朝圣山学会的成员。截至2017年,阿特拉斯网络57%的收入来自基金会,其中科赫基金会是主要的捐赠者之一。

(二) 政治观念

如果说新自由主义是保守主义经济思想的基石,那么公共选择理论就是保守主义政治思想的突破口。20世纪中后期,美国慈善基金会在迎来一个“中兴时期”的同时,也资助了一种关键的政治经济学理论——“公共选择学派”,它开创了将经济学的理性选择逻辑用于解释政治制度的先河,并在后来拓展到对法律制度的解释中。

1. 公共选择理论的有机化

公共选择学派是詹姆斯·布坎南(James Buchanan)和戈登·图洛克(Gordon Tullock)、沃伦·纳特(Warren Nutter)等人于20世纪中期在弗吉尼亚大学发展起来的一个学术社群。布坎南本人既是一名理论家,也是一名追求古典自由主义的保守派意识形态倡导家。20世纪50年代末期,布坎南就试图通过影响议员来推动弗吉尼亚州的反劳工运动和反民权运动提案,推销其“经济自由”(economic liberty)的主张。这次以失败而告终的经历使布坎南认识到,保守主义不应该再将希望寄托在改变某一个政党或候选人,而是改变“规则本身”。

公共选择理论本质上是保守主义在政治制度方面的理论成果。布坎南认为,要使“自由”蓬勃发展,必须从法律上,甚至是宪法上对政府的作为形成约束。“目前的政治宪法都没有对政府施加足够的约束或限制……从这个意义上说,现存的所有宪法都是失败的。”16 公共选择理论将政治活动看成是在一个模拟经济市场的“政治市场”中进行,政治人与经济人一样,都以理性、自私为基本动机。政府的官员和有组织的利益集团之间会围绕选票、权力和政策结果进行秘密的交易,形成“政府腐败”。17 因此,公共选择理论与福利经济学针锋相对,后者假设政府的动机是良善的,政府的管制矫正了“市场失灵”下无人愿意提供的公共物品;而公共选择理论则假设政府的公职人员是谋取私利的,主张用自由市场的逻辑来支配政治制度的运行,尽量减少制度运转中的人为干预,防范公职人员过度掌权导致的“政府失灵”。

如果没有基金会的支持,公共选择理论很难在20世纪中期普遍的左翼自由主义氛围下从纯学术理论变为政治观念。布坎南1956年到弗吉尼亚大学任经济学系主任时,美国学术界的意识形态是比较“左”的,他主动放弃在中心命名时使用“经济自由”的字眼。布坎南将自己的理论隐晦地命名为“政治经济学”,给中心起名为“托马斯·杰斐逊政治经济学和社会哲学研究中心”,有关政府官员如何决策的研究成为了“公共选择经济学”;有关如何修改政府规则以避免按照多数人的意愿行事的分析成为了“宪法经济学”。资助过芝加哥学派的沃尔克基金会为杰斐逊政治经济学中心提供了为期五年的启动资金14.5万美元。18

使公共选择理论走出学术界,变为保守主义运动思想武器的,是“中兴时期”的保守主义基金会。20世纪70年代,布坎南在UCLA短暂停留后,不适应加州全面的左翼氛围,回到了家乡的弗吉尼亚理工学院。公共选择理论在这一时期后迎来了较为自由的发展环境。弗吉尼亚理工学院为布坎南设立“公共选择中心”,并承诺不干涉其任何学术观点的自由。在弗吉尼亚银行家协会等合作伙伴的支持下,布坎南的团队定期将商人、学者和政策制定者召集在一起,讨论“弗吉尼亚人民面临的重要经济问题”。得益于这种宽松的氛围,布坎南与保守主义右翼激进分子和右翼商人、基金会加强了联系,其中最重要的资助者是保守主义基金会“中兴时期”的代表——斯凯夫家族慈善信托。斯凯夫基金会的经济专家理查德·拉里(Richard Larry)对布坎南的理论产生了深刻印象,给予他24万美元的多年期赠款(约为2016年的150万美元),用于公共选择理论方向的奖学金和“公共选择中心”的日常活动。斯凯夫家族慈善信托的财富来源是石油和银行大亨理查德·梅隆·斯凯夫(Richard Mellon Scaife),是20世纪后期美国右翼运动的重要金主。布坎南向斯凯夫基金会申请这笔资金的理由是:“我们的研究将会改变人们看待政府的工作方式。”19

2. 公共选择学派精英的社会化

同受“古典时期”基金会影响的公共选择理论与新自由主义这两个知识精英网络之间有明显的师承关系。埃尔哈特基金会同时资助多个新自由主义和公共选择理论的研究机构,包括芝加哥大学、弗吉尼亚大学和UCLA。20 这三个机构都对布坎南产生过影响。布坎南于1946年就读于芝加哥大学,师从芝加哥学派的奈特(Frank Hyneman Knight),随后在弗吉尼亚大学完成公共选择理论的建构,在因意识形态过于激进而离开弗大以后短暂落脚于UCLA。沃尔克基金会先后资助了新自由主义与公共选择理论的知识精英,并于1960年专门派遣代表考察布坎南在弗吉尼亚大学发起的“私立学校运动”。两个精英网络之间有许多以基金会为媒介的交流。哈耶克在布坎南的杰克逊中心担任过访问学者,1961年还再次回访,并在沃尔克基金会的讲座中高度评价他们为弗吉尼亚大学设立的奖学金。同年,弗里德曼也在布坎南和纳特的邀请下访问了弗吉尼亚大学。

在精英社会化方面,布坎南作为公共选择理论的领导者,比新自由主义者更擅长与基金会合作。1972年初,布坎南与斯凯夫家族慈善信托合作,在弗吉尼亚理工大学组建了一个经济学家的精英网络。这笔基金会赠款的特别之处在于,它不仅可用于学者,还能用于校园与学术之外的其他“外延性”(outreach)活动。布坎南成立了一个大约10名成员的创始人小组,这些人通过他们自己的社会网络再接触200人,包括政治领导人、捐赠者和学者。最关键的是布坎南对这个精英网络的定义:“使用‘准学术’的话语和规范,但并不以学术作为选择成员的标准。”21 1973年,布坎南和他的团队在洛杉矶组织了一次更大的精英聚会,来宾除了学术精英以外,还有斯凯夫家族慈善信托的理查德·拉里(Richard Larry)和里根幕僚团队的四名成员,包括里根最信赖的顾问埃德温·梅斯三世(Edwin Meese III)。22

随着公共选择理论影响力的扩大,布坎南与全盛时期的保守主义基金会也建立了联系。通过康奈尔大学的“平衡教育校友委员会”(Cornell Alumni Committee for Balanced Education),布坎南与康奈尔大学校友、保守主义基金会在高等教育界的重要人物约翰·奥林(John M. Olin)结识。23 此外,布坎南在弗吉尼亚理工学院与查尔斯·科赫相遇。在此之前,科赫一直在苦苦寻觅指导其右翼运动的理论和战略。在与布坎南接触多年以后,到了90年代,科赫终于确信公共选择理论是他苦苦寻觅而不得的思想武器,一旦投入运营就可以让美国的民主治理方式发生他想要的转变。除了理论交流外,布坎南在弗吉尼亚理工学院创建了一个名为“经济教育中心”的部门,用来联络当地的政商精英,这个部门也在后来成为科赫基金会在华盛顿建立的保守主义精英网络的原型。24

(三) 法律观念

在新自由主义和公共选择理论的发展过程中,保守主义基金会也进入了规模和能力的“全盛时期”。在20世纪晚期,队伍壮大、经验丰富、策略成熟的保守主义基金会扶持了一种新的跨学科理论——“法律经济学”。该理论以市场逻辑作为基础性法律分析框架,主张法律模仿市场原则,以“经济效用”和“财富最大化”为目标。法律经济学观念对当代保守主义运动影响甚巨,它帮助右翼政治力量在20世纪晚期实现了对美国立法和司法领域的自由化改革。

1. 法律经济学观念的有机化

法律经济学理论的诞生是市场原教旨主义逻辑从经济学、政治学拓展到法学的表现,是保守主义的“自由至上”逻辑发展到一定程度的自然结果。此外,它的兴起也有政策性背景。1972~1987年的美国联邦法院最高法官小刘易斯·鲍威尔(Lewis Powell Jr.)在上任后撰写了一份指导保守主义运动的著名文件,指出“司法机构可能是影响经济、社会和政治变革最重要的工具”。这份《鲍威尔备忘录》被看成是保守主义意识形态保卫战的纲领文件,也奠定了随后几十年中法律在保守主义观念体系中的核心地位。25

作为保守主义慈善“全盛时期”的代表,奥林基金会在美国精英大学中推广法律经济学的过程十分艰难。亨利·曼恩(Henry Manne)1968年在罗切斯特大学担任政治学系主任,想建立一个法律经济学的新法学院,却因为资金短缺而很快失败。26 1979年,奥林基金会的执行董事迈克·乔伊斯(Michael Joyce)与康奈尔大学洽谈,希望由奥林基金会出资,将曼恩聘请到康奈尔大学来领导法律经济学。这一倡议遭到了康奈尔大学法学院自由派和保守派教师的联合抵制。1982年,曼恩在埃默里大学获得了奥林基金会的资助,准备在校外办公场所建立“法律和经济中心”,遭到了当时的校长、自由派民主党人詹姆斯·兰尼(James T. Laney)的强烈抵制。兰尼是左翼知识精英的代表,在他的影响下,校董事会与奥林基金会进行了长达几个月的谈判,最终的妥协方案是中心必须在校园内办公,并且奥林基金会承担该项目的大部分费用。曼恩担心中心在校内的活动会受到学校的意识形态审查,这个项目最终流产。27

直到20世纪80年代后期,法律经济学才在哈佛大学打开了局面,进入了精英大学的教学体系。哈佛法学院的一位校友正好是奥林基金会的受托人乔治·吉莱斯皮(George Gillespie),他与哈佛法学院的保守派教授菲尔·阿雷达(Phil Arreda)共同在奥林基金会资助下建立了一个“约翰·奥林法律、经济和商业中心”。后来奥林基金会为这个学院总共投入了1800万美元,成为基金会历史上最大的一笔赠款。28 继哈佛大学之后,耶鲁大学、斯坦福大学和弗吉尼亚大学法学院均成立了以奥林基金会冠名的研究中心或学位项目。奥林基金会高调地冠名这些精英大学的法学院,是为了使亲市场的保守主义法学思想将影响力通过校园传递至整个社会,成为公认的品牌。到了20世纪90年代,法律经济学在美国精英大学里已经蔚然成风,有将近80所高校的法学院都开设了这门课程。与此同时,这些学校培养的“奥林学者”大量地进入法律行业的高层,从1985年开始几乎年年都能在美国最高法院获得职位。虽然不是所有受过法律经济学训练的律师都是保守主义者,但他长远地改变了美国的法律文化。1986年,哥伦比亚法学院教授布鲁斯·阿克曼(Bruce Ackerman)将法律经济学称为“哈佛法学院诞生以来最重要的法学教育”。特莱斯将法律经济学的建设描述为“三十年来最成功的知识分子运动,(在法学界)以很快的速度从少数走向霸权”。

到了20世纪末,科赫基金会接替奥林基金会,成为法律经济学的主要资助者。这两个基金会对法律经济学的“观念有机化”策略非常不同。奥林基金会的方法是抓住“滩头”(beachhead),即以精英大学为重点,而科赫的做法则是“另起炉灶”,扶持全新的研究机构。乔治·梅森大学法学院是法律经济学罕见的“非名校”项目基地,科赫基金会资助其“梅森法律教育项目”已有40余年历史。这里承接了曼恩的经济学培训班,共计培训了来自全美50个州的5000多名联邦和州级法官。该项目在简介中夸耀称:“经济学原理的基本知识可以帮助法官更好地理解他们决策的长期影响,从而改善法律的发展并使美国的自由企业制度受益。”2018年,乔治·梅森大学法学院宣布接受科赫基金会1000万美元的巨额赠款,并以保守派最高法院法官安东宁·斯卡利亚(Antonin Scalia)的名字来冠名法学院。29 作为“非名牌大学”的乔治·梅森大学,其法学院如今已跃升为《美国新闻》(U. S. News)全美法学院排名的前50位。在资助的导向上,奥林基金会支持的法律经济学项目在研究路径上侧重经济学方向,特别注重方法的复杂性和学科的合法性,并且在意识形态上与法学院的主流意识形态相去甚远。科赫基金会支持的乔治·梅森大学法律经济学比较接近早期芝加哥学派的法律经济学路径,追求更加绝对的“自由市场哲学”。

在法律经济学的“观念有机化”过程中,以奥林基金会和科赫基金会为代表的保守主义慈善力量进入了“全盛时期”,这使得法律经济学观念在政策界产生的直接影响更快、更显著。据自由主义基金会的一项报告统计,保守主义基金会从20世纪80年代到90年代共投入了1650万美元用于支持法律和经济学课程,以及额外的1050万美元用于支持亲市场的公益律师事务所、法律网络,培训联邦法官的研讨班,法学院的校友组织。30 仅奥林基金会一家就承担了1985~1989年间美国法学院的所有法律和经济学项目的83%的费用。到奥林基金会2005年正式关闭之前,它总共为法律经济学项目筹资6800万美元。31

2. 法律经济学派精英的社会化

与新自由主义和公共选择理论在精英社会化过程中以学术精英为重点相比,基金会在培育法律经济学观念时非常重视对政策精英网络的直接影响。从中兴时期开始,保守主义基金会就已经超越了古典时期的做法,不再仅仅以学术活动作为联结精英的途径,而是主动地为观念政治化所需要的各类精英网络出钱出力。到了全盛时期,基金会在促进法律经济学观念“有机化”的同时,开始直接对与法律有关的职业精英网络进行投资。

奥林基金会最早于20世纪60年代在芝加哥大学设立了一个“自由市场经济学”的教授坐席,然后从70年代起重点支持曼恩开办的法律经济学培训班。这个培训班邀请的对象是美国的法官和顶尖大学法学院的学者,通过各种方式来改变他们对法律的理解和教学方式。32 费用全免、开设在迈阿密度假胜地、为期两周的暑期培训对司法和学术界精英十分有吸引力。据一位参加过培训班的耶鲁大学学者回忆称:“在培训班撰写一篇论文可以得到一千美元的酬金,这在当时来看是很优厚的。”曼恩还确保从每一所法学院里最少选择两人,尽量确保他们在将法律经济学观念带回去之后不遭遇反对者。最终有六百多人参加了这个培训班,里面有哈佛大学、哥伦比亚大学的学者和40%的联邦司法机构成员。33 培训班的这些优越条件和覆盖规模都得益于奥林基金会资金支持下的慷慨预算。

法律精英的社会化是保守主义基金会非常成功的一项举措。经济学家艾略特·阿什(Elliott Ash)、丹尼尔·陈(Daniel Chen)和苏雷什·奈杜(Suresh Naidu)2017年的一项实证研究指出,参加过经济学培训计划的法官在案件中会使用更多的经济学语言和经济学思维,并倾向于做出更保守主义的判决。法律经济学的观念深深地影响了美国司法界的规则和判决结果。34在保守主义基金会不懈的努力下,法律经济学尽管仍存在争议,却俨然成为法学界正式的组成部分,在私法领域中占有一席之地,并在法学教育里扮演举足轻重的角色。法律经济学培训对法官的判决意识和判决结果都有显著的影响。

奥林基金会资助的“联邦主义者协会”(Federalist Society)更是影响了最近三十年来的美国最高法院。1982年,哈佛大学和芝加哥大学法学院(两所学校都受到奥林基金会法律经济学项目的资助)成立了一个致力于传播“宪法原始主义”(constitutional originalism)观念的学生团体。奥林基金会为这个团体提供了种子资金,使其后来发展为全国性的保守派律师组织,有超过五千名会员分布在近180所法律院校中,拥有两万多名执业律师。最重要的是,从乔治·W·布什任期开始,联邦主义者协会深刻影响了最高法院大法官的提名,使其中出现更多的极端保守主义人选。唐纳德·特朗普上任后,联邦主义者协会为其提名尼尔·高奇(Neil Gorsuch)和布雷特·卡瓦诺(Brett Kavanaugh)做了大量幕后工作。35 另外的许多保守派大法官也是联邦主义者协会的过去或现在的成员,如塞缪尔·阿里托(Samuel Alito)、约翰·罗伯茨(John Roberts)和克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)。

四、 结 论

本文讨论的主要问题是,保守主义基金会是如何在十分不利的条件下,通过暗金政治来重塑美国的主流政治观念的。通过美国保守主义基金会以“自由至上主义”为核心展开的观念体系建设,我们发现基金会通过观念有机化和精英社会化两种机制增强了保守主义观念的政治应用。观念有机化用有策略的资金来支持思想家的工作,赋予象牙塔中的学术思想以政治生命;精英社会化则将精英结成网络化社群,引导其形成或接受特定观念,并以知识精英为先导来接触和影响其他社会精英。

在团结和默契中反复优化策略的基金会实践了“观念主义暗金”的机制。纳特与布坎南在通信中曾谈到,“我们必须要吸引到‘信誉良好’的学术资助”。也就是说,不能仅仅满足于接受右翼公司的捐赠,而是要寻找所谓的“干净”和受人尊敬的钱。36 基金会的资助精确符合这一标准,它显著地减少了“金钱—政治”的负效应,最大程度地实现了用观念来过滤金钱对政治的直接影响。此外,从古典时期、中兴时期和全盛时期,保守主义基金会保持了相对统一的目标,不断优化观念有机化和精英社会化这两种机制的操作方式,让保守主义的观念塑造运动越到后期越得心应手。

暗金政治折射了左翼和右翼在美国政治极化的结构演变过程里一面竞争、一面相互学习和融合的现象。用观念影响政治本是左翼的常见做法,保守主义者对其模仿,并结合了他们在经济上的优势。沃尔克基金会官员默里·罗斯巴德(Murray Rothbard)曾于1961年表示:“我们能从列宁和列宁主义者那里学到很多东西。”罗斯巴德要学的显然不是暴力革命,而是布尔什维克领导人对战略和技巧的精准掌握。他认为,如果换做列宁主义者要破解当时的工联主义和福利国家思想,典型的战略应该是用“硬核”的观念和思想家来寻求替代。罗斯巴德很赞赏沃尔克基金会对新自由主义经济学家的投资,认为经济学家是这个队伍中坚硬的核心。37 接受基金会支持的经济学家亦十分懂得自己的角色。纳特对弗里德曼表示:“我们在为志趣相投的人创造一个政治上的‘集结点’,创造一个从学术到政治宣传之间的陡坡。”38

本文除了加深对美国政治与当代保守主义观念的理解外,也为基金会在美国政治被忽视的政治属性增加了能见度。以慈善组织来理解基金会已经十分过时和狭隘了。传统西方慈善(charity)所包含的社会保障、危机救济等功能已经逐渐移交给美国税法分类中的“公共慈善机构”(public charity)和专业的人道主义组织。39 以拨款为主要特征的基金会是一种由私人控制的、使用免税财富来战略性影响美国公共政策的社会工具。

注释参见原文:

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&filename=FDDX202104019&v=oOpIXZCTJ%25mmd2B8Y9rSv7J1uRaBePS5cKFIT%25mmd2BrMHagUasIaM8bBxFip6dxjc%25mmd2FYsDAx6A