作者:沪港所 发布时间:2021-11-15 来源: 沪港发展联合研究所+收藏本文

「选题人」The Economist最近一期Special Report 的主题是经济和能源。其中一篇讨论基于历史维度谈论了能源选择对经济繁荣的推动作用,和其对气候变化带来的影响。请书茗做了翻译。

如果参加格拉斯哥气候大会(COP26)的代表们想出去走走,他们可以乘坐车程约50分钟的火车到威姆斯贝(Wemyss Bay),再乘坐车程约35分钟的渡轮穿过克莱德湾(Firth of Clyde)到布特岛(Isle of Bute)上的罗斯西(Rothesay)。尽管罗斯西作为度假胜地的魅力已经褪去,但它依然远离喧嚣的人群,又留有美好的海景。罗斯西还告诉了我们化石燃料是如何成为工业增长不可或缺的一部分,这一经验与美景一样保留了下来。

罗斯西的第一家棉纺厂于 1779 年开业,使用从法德湖(Loch Fad)流出的水为一种新型纺纱机提供动力:理查德·阿克莱(Richard Arkwright)的水纺机,这种纺纱机改变了纺织业的面貌。但事实证明,法德湖的水流变化无常,动力不足。到了1800年,工厂开始使用詹姆斯·瓦特(James Watt)设计的蒸汽机运行。但是,向罗斯西运输煤炭价格昂贵,而且该岛的工业前景看起来越来越黯淡。

工程师罗伯特·汤姆 (Robert Thom) 扭转了这个局面。在19世纪10年代,他通过修建大坝和排水沟来增加供水,并安装了一个巧妙的自动水闸来控制水流,确保其完全均匀。工厂的动力增加了一倍,于是蒸汽机被淘汰了。

教科书上对英国工业革命的描述是,蒸汽机通过提供比以前更多的动力来推动工业革命。到了19世纪末,这是事实。但是,仅仅用蒸汽动力来解释18世纪末和19世纪初煤的迅速普及是本末倒置的。正如瑞典隆德大学(Lund University)的安德烈亚斯·马尔姆(Andreas Malm)在《化石资本》(Fossil Capital, 2015)中指出的那样,当还有大量未开发的水电时,蒸汽就占了上风。即使在19世纪30年代,工业消耗的水能也不超过英格兰中部可利用水能的10%。虽然水纺是一项古老的技术,但它们可以被像汤姆这样的现代企业家所改进。而且与蒸汽机不同,它们很少爆炸。

蒸汽技术的与众不同之处在于它有几个吸引投资者的优点。最重要的一点是,只要附近有煤炭供应,就能够在已经有纺织工业的城镇的旧工厂附近建立新的蒸汽动力工厂。布料生产厂与服装生产商的选址紧密相连。新工厂的老板可以从旧工厂获得工人,而不必将他们转移到遥远的河边。

由此产生的大型工业城市也激励了创意和技能的流动,使蒸汽发展变得更快、更容易。瓦特对凝汽器的开发并不像汤姆在罗斯西所进行的改造——后者只是改进了一个特定的纺织机和蒸汽机。瓦特改进了后来所有的蒸汽机,并对每一种类似的机器的设计都进行了理念上的改进。更重要的是,无论水车有多好,它们永远都无法像蒸汽那样用来驱动火车或轮船。

这种工程文化被运用到大城市中,后者因此得以飞速发展。英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)在19世纪90年代对此作了诗意的描述:“贸易的奥秘不再是奥秘,而是在邻近的空气中得以分享。” 随着19世纪的发展,对技术知识的更系统的追求和应用日益推动着经济的增长,蒸汽机为其提供了范式。而且,这种增长拥有越来越多的能源可供支配。

以煤为动力的机器可能没有引发工业革命,更没有创造对资本、增长和投资的新态度——而这是工业革命的基础。但是,它普及了最初为英国特有的、本地的东西。它使工业得以在全世界范围内迁移——事实上,当锅炉和活塞被正确地连接到合适的车轮或螺旋桨上时,工业就可以在世界各地迁移。由于持续的经济增长需要更多的能源,其他化石燃料(尤其是石油和天然气)也逐渐被开发利用。

包括马尔姆(Malm)在内的一些人认为,化石燃料与英国工厂主和矿场开创的资本主义制度之间存在着数百年的结构性亲密关系,这意味着,要想摆脱前者,就必须同时摧毁后者。正如作家兼激进派娜奥米•克莱恩(Naomi Klein)在她的畅销书《这改变了一切》(This Changes Everything, 2014)的副标题中所言,这是一个“资本主义与气候对抗”的问题。在这种观点下,化石燃料行业坚持将自身利润置于其排放所造成的全球风险之前,这不仅是对明智气候政策的阻碍,也是资本主义经济系统无法实现气候目标的标志。

世界必须证明这一论点是错误的。这意味着接受资本主义中最令环保主义者担忧的方面:经济增长。为了在减少对化石燃料依赖的同时发展经济——只有这样的增长才有真正的未来——因为穷国需要新技术和新投资。资本主义所提供的增长同时满足了这两个条件,这就是为什么大多数经济学家认为资本主义是终结化石燃料时代的关键。我们所需要做的就是找到方法,确保经济增长不必与二氧化碳含量增加联系在一起。

日本能源经济学家Yoichi Kaya用一个公式很好地总结了这个问题,该公式将经济规模、排放规模和能源系统中的碳含量联系起来:

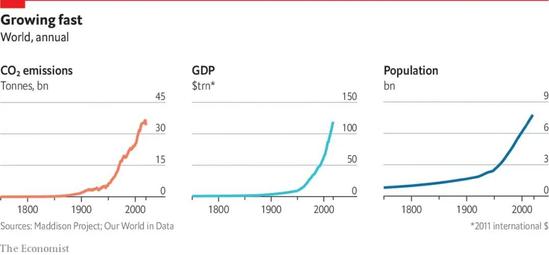

碳排放是人口、人均国内生产总值、每单位国内生产总值使用的能源以及由此产生的碳排放的乘积。为了减少排放,必须减少这四个因素中的一个或多个。私人和政府在气候方面的行动集中在后两个方面:每单位能源的碳排放量(去碳化)和每单位GDP的能源使用量(效率)。但鉴于进展不足,一些人表示,现在是时候看看前两个因素了。

20世纪的历史表明,尽管一些绿色人士仍将减少人口作为长期目标,人口学家也预测本世纪晚些时候世界大部分地区的人口将减少,但这并不是政府能够有效和体面追求的行动方针(尽管处理未被满足的避孕需求肯定是一个有效的办法)。剩下的就是人均GDP了。当人均GDP增长时,就像19世纪碳排放开始上升一样,全球碳排放量已经增加了10倍。能源效率和碳强度必须提高,以保持碳排放的稳定。如果增长停止,提高能源效率和降低碳强度所带来的好处可以直接用于减少排放。

关于去增长的辩论

自2015年《巴黎协定》签署以来,关于去增长的讨论越来越成为一些生态学家、非正统经济学家等学者的热门话题。有些人将其视为单独针对富裕世界的战略,他们认为富裕国家不需要更多的财富,同时也认为贫穷国家需要持续增长。其他人则对可持续增长的整个想法持怀疑态度。不过,无论哪种说法,都存在巨大的道德、政治和经济缺陷。

道德问题在于,尽管个人放弃增加消费可能有益于环境,但上述观点持有者不能将自己的选择强加给个体。社会可以要求人们不生产或不消费某些特定的东西,并且在紧急情况和特殊情况下可能有理由对某些东西进行配给。但总体而言,生产和消费仍应由个人选择。

如果那些致力于去增长的人能够说服其他所有人,那么他们的目标可以想象为一场自愿的、一致同意的道德革命。否则,他们就需要获得政治权力,将他们的目标强加于人。这就提出了政治实用性的问题。政府可以并且确实以各种方式抑制增长。他们往往是通过错误的头脑、无能的行为或由于被有害的利益集团控制而这样做。有时,他们采取的是明确的政策——就像2010年代初强加给一些国家的紧缩政策一样。但是,故意放慢、阻滞或逆转长期增长的公开政策,即使被认为是为了世界的利益,也是一个非常没有前途的选举的政治纲领。

即使强制去增长可能既不是错误又不是不切实际的,但它仍然是一个坏主意。在过去的20年里,贫穷国家的繁荣在很大程度上是由富裕国家不断增长的需求推动的。如果把这一动力去掉,世界上穷人脱贫的速度就会放缓。这也会阻碍应对气候变化的工作。快速去碳化需要世界各地对可再生能源进行大规模投资,但最重要的发生在新兴经济体。即使富裕国家的政府也承诺提供资源,大部分资金还是必须来自寻求回报的富裕国家的投资者。如果没有巨额投资,去碳化将需要更长的时间。

而如果没有加速的创新,去碳化将是不完整的。当前的体系并不是将亮眼的想法转化为广泛应用、甚至改变世界的产品的唯一途径,但它有最好的记录。如果世界要加快其去碳化进程,仍然需要大量的创新——更好的能源储存方式、房屋供暖方式、房屋制冷方式、作物加工方式、作物种植方式、大型车辆动力方式、塑料生产方式等等。一个萎缩、低需求、低投资的经济环境不可能提供其中任何一种。

然而,这种反对去增长的理由并不一定意味着一切照旧。为了实现去碳化的目标,创新必须朝着具有特定属性的目标前进——它不能简单地、漫无目的地寻找有利可图的想法。其中一些目的可能来自创始人和投资者。特斯拉(Tesla)就是一个很好的例子:埃隆·马斯克(Elon Musk)建立了一家既赚钱又能生产电动汽车的公司,而且通过证明它可以做到这一点,确立了其他汽车制造商效仿的必要性。但是,如果没有确定的碳价格来约束他们对可能性的认识,这就对私人创新者提出了过高的要求——期望他们提供所有所需的工具。

弥补不足不仅需要政府通过针对去碳化创新的税收抵免来帮助私营部门——这是乔·拜登(Joe Biden)总统气候计划中最有可能通过的部分之一——而且还需要找到弥合研究和开发与全面部署之间的差距的方法,更认真地致力于大型示范项目。

与煤炭的出现相比,这些现有的、有待开发的零排放技术将重塑能源经济的方式将不会那么显著。在一个日益电气化的世界里,能源的来源不再那么独特,而是更具可替代性。就好像插头并不关心插座从哪里获得电力。一个例子是,如今与电网相连的千兆瓦世界中,摩天大楼顶上的涡轮机和遍布农田和沙漠的太阳能农场几乎没有了固有特性,而这些特性曾在20世纪70年代和80年代首次吸引了环保人士使用太阳能电池板和风力涡轮机。他们认为这些技术是适合分散化、自给自足和低工业化生活的“合适”技术。

但是,如果可再生能源不再具有曾经被视为美丽的小巧特性,那么随着电网对它们的依赖程度越高,它们的特性就越突出。最明显的是间歇性。与工业家相比,农民更熟悉为可再生能源提供动力的流程。它们会随着云层的飘移、地球的转动、天气锋面的滚动、季节的更替以及丰收年与歉收年的差异而变化。

处理这种变化将需要新的方法来平衡能量并将其存储以备后用。正如汤姆发现的那样,你需要同时拥有存储和谨慎的方法来调节系统中的流量。但这些原则必须适用于本地和大陆的尺度,并以秒和年为单位进行衡量。电网需要变得更大,以弥补风能或太阳能的不足,并且需要更智能,以平衡供需,而不能总是反其道而行。市场可以在多大程度上满足所有这些需求仍然是一个悬而未决的问题。但更集中的计划方式似乎是必要的。

作为回报,可再生能源承诺为电网及其客户提供一种新的资源短缺抵抗力。煤矿工人和石油部长们过大的权力将被打破。随着能源从物理燃料中解放出来,未来的商人们将更加困难。就像在罗斯西,一旦你投资了,你就能以最小的运营费用和最小的风险获得电力保障。

而且他们应该允许一种新形式的能源充足的环保主义。环保主义者对经济增长的担忧并不局限于碳排放和GDP之间的关系。更深层的担忧是需求会以其他方式打破自然的界限。但在一个清洁能源充足的世界里,工业文明对自然世界的需求原则上可能会通过重复利用和循环利用来加以遏制。一些人所谓的经济循环可以更快、更平稳地进行。清洁能源不一定会破坏化石燃料商品化所建立的资本主义。它仍然可以改变自己的面貌、政治经济和地缘政治格局。

但它不太可能在巴黎要求的时间内做到这一点。因此,世界需要的不仅仅是一个零排放的能源系统。它还需要创新和投资来扭转这一局面。