作者:魏博伟、凌嘉亮 发布时间:2025-10-19 来源:复旦中美友好互信合作计划+收藏本文

引言

当地时间10月15日,结束美国政府停摆的法案在参议院再度被否决,这是自美国政府停摆以来第八次程序性动议流产。不同于与既往的“倒计时—妥协”模式,在本轮僵局中,两党均将延续停摆视为策略收益而非政治成本,导致谈判空间趋近于零。可以说,美国联邦政府的停摆与财政预算僵局已经完全超越事务性的财政争议,而演变为行政权与立法权之间的政治性对抗,堪称美国版的“府院之争”。

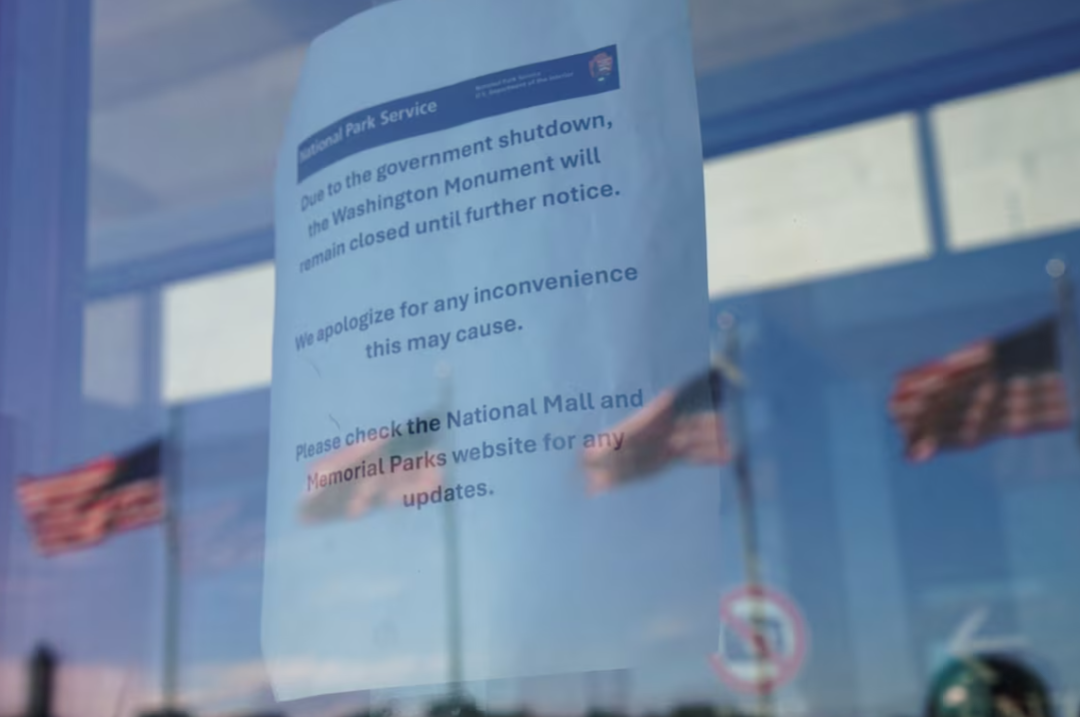

美国的多个国家公园因政府关门而停止营业,图片来源:BBC

01

2025年预算僵局何以产生?

在美国体制下,每年10月1日是新财年的起点;如果这一天到来时既没有通过新的常规拨款,也没有临时拨款(Continuing Resolution,简称CR)生效,就会出现拨款中断的情况。依照美国《反亏空法》的规定,除与生命与财产安全直接相关的少数必要事项外,联邦机构必须停止大部分支出,并由此导致了美国政府的“关门”。

而今年9月下旬起,参议院围绕不同版本的临时拨款反复投票,票数始终未能能跨过“终止辩论”的60票门槛。9月30日午夜,美国国会仍未达成新的资金安排,联邦政府由此开始进入停摆状态。停摆第二周,参议对不同版本的临时拨款案多次进行程序性表决,票数虽一度领先,但均未达到三分之五多数,程序无法推进到最终表决。与此同时,行政部门相继启动关停预案,财政、卫生与公共服务、国税、教育、商务等部门员工被大规模停薪留职。政府停摆对联邦文职体系、公共服务供给与地方财政造成明显扰动。为缓解军人家庭压力,美国总统特朗普在10月11日指示国防部动用上一财年未承诺科研经费,确保10月15日军饷按时发放,但该举仅覆盖国防部系统,不适用于海岸警卫队与其他联邦雇员,因而并未消除更广泛的资金紧缺的危机。

2025年10月1日,美国华盛顿特区,政府部分关门的第一天,华盛顿纪念碑的玻璃门上贴着一张通知,告知人们由于政府部分关门,华盛顿纪念碑将关闭,图片来源:路透社

1

停摆背后的医保争议

本财年的临时拨款之所以在美国国会中争论不下,其关键在于是否在预算案中延续《平价医疗法案》(Affordable Care Act)的新版医保税收补贴。

2010年,奥巴马政府通过了《平价医疗法案》,该法案以医保税收补贴(Premium Tax Credits, PTC)的方式按收入梯度降低了参保者的保费负担。2021年,拜登政府执政时期,美国国会通过立法在原有基础上推出了新版的医保税收补贴。在此前的医保法案中,公民收入一旦超过联邦贫困线的400%,就完全拿不到政府的医保税收补贴;哪怕收入只多出1美元,也会从“有补贴”变成“零补贴”,这被称为“补贴悬崖”。而2021年通过的新法案则取消了这一规定,这使得中高收入人群也能拿到一定额度的补贴,只要其净保费不超过总收入的8.5%。

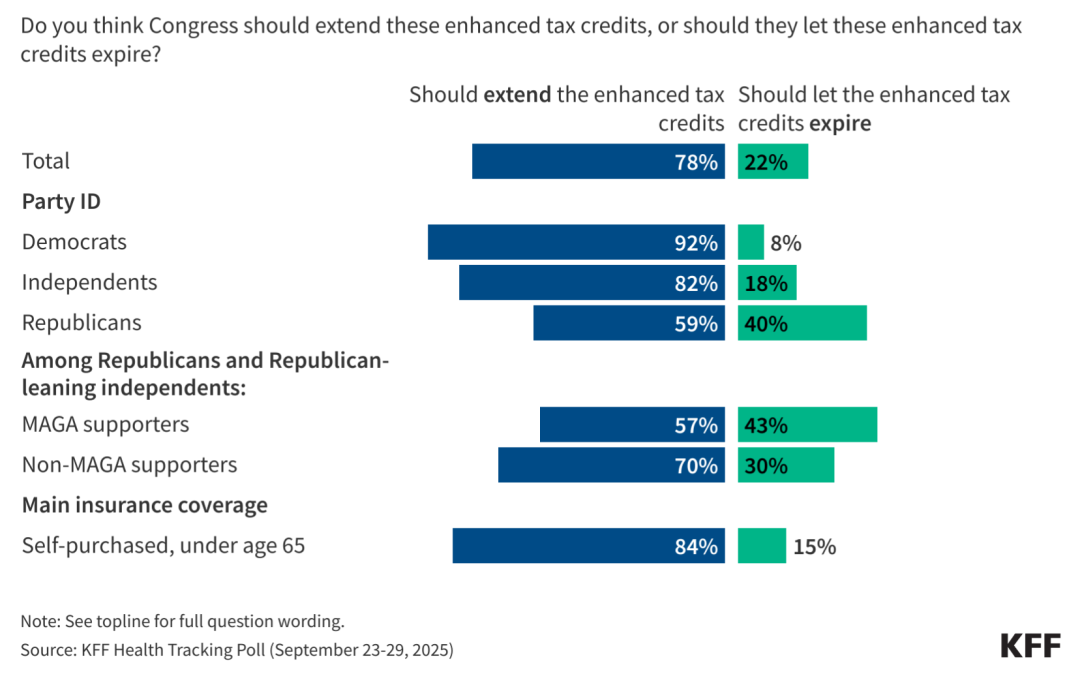

然而,新版的医保税收补贴将在2025年年底到期,若今年不再对该补贴续期,2026年多数美国参保者需要支付的医保费用将显著上升,尤其是那些中等收入、年龄偏高的个体将会面临“补贴悬崖”的回归。肯尼迪基金会的相关民意调查也显示,超过四分之三(78%)的公众表示希望国会继续延长原来的医保税收补贴,其中有相当比例的共和党选民与“MAGA”支持者也表示了支持。

肯尼迪基金会进行的民意调查数据,图片来源:KFF

在如此民意之下,两党选择了不同的策略并展开了激烈的国会斗争:民主党议员坚持在本次的临时拨款预算案(CR)中同步续期并配套调整新财政法案中的若干健康支出条款;而共和党议员则反对在临时拨款预算案中加入额外的结构性政策条款,主张先通过“干净CR”避免政府停摆,再就医保政策单独进行谈判。

2

僵局之下的制度因素

除了在医保问题上争执不下,参议院的议事制度也放大了本次的僵局。在美国参议院,大多数法案都可以被“无限讨论”,少数派如果不想让法案进入最后投票,可以不断延长讨论时间,让议程一直停在“讨论中”,这被称为阻挠议事(filibuster)。而为了不让“无限讨论”变成永远不投票,参议院可以通过终止辩论(cloture)的方式结束阻挠议事,然而终止辩论的通过需要有全院五分之三(通常是60票)的同意,才能实行。正因如此,在参议院中法案往往不只需要超过简单多数,还要跨越60票的门槛才能算正式过关。这也导致共和党人尽管在目前已经控制了参议院的多数席次,但仍未能使本次的临时拨款案顺利得到通过。

1965年10月,参议院共和党领袖埃弗里特·M·德克森(Everett M. Dirksen)准备进行冗长辩论。图片来源:Getty Images

不过这一制度也存在例外,在讨论那些直接调整政府收支的条款时,参议院可以通过预算和解(reconciliation)绕开“60票规则”,此时便只需简单多数即可让法案过关。前段时间通过的“大而美法案”正是通过预算和解的方式才得以过关,当时参议院的投票结果为51:50勉强超过半数,远未到60票,但仍然顺利通过了。不过需要注意的是,法案是否能够适用“预算和解”受到伯德规则(Byrd Rule)的严格限制,临时拨款属于自由裁量性支出(discretionary spending)的范畴,一般不能适用这一规则。

02

否决政治的历史起源与逻辑基础

在相关评论中,不少观察者皆认为,美国预算僵局反映了当代美国两党的“否决政治”走向极端,美式自由民主体制走向衰落。然而,本文无意完全否认这些成见,而是要从政治哲学的角度对“否决政治”本身进行重新审视与讨论。本文力图将“共识导向的否决政治”同“极化的否决政治”做出区分。有悖于人们直觉的是,美国的宪政制度不仅自设计伊始即内嵌“否决政治”的制度程序,甚至美国的建国者们认为,以“否决政治”为特征的“制衡性冲突”恰恰是维系共和国的关键机制。与其说“否决政治”是一种“坏政治”,不如说“极化的否决政治”是一种“坏政治”。

1

否决政治的历史起源与逻辑基础

在立宪时代,古典知识对美国的建国者发挥了“塑造性的影响”。美国的建国者以罗马共和国为榜样,梦想建立一种人类智慧所能构想出的“最明智、最幸福的政府”。而罗马共和国则为美国建国者提供了“多元冲突有益共和论”的历史模板。按照西塞罗的解释,共和国(res publica)的本义是“公共事务”,是人民的公共事业(res populi)。正如马基雅维利在《论李维》中所阐释的,罗马之所以保持自由与强大,“其到达这种完美状态是由于平民与元老院的不和”。例如,在圣山撤离运动中,平民即是为了抗议贵族的政治经济特权,在罗马面临外敌入侵之时撤出战争,这一抗议的结果是罗马增设保民官,修改与债务有关的法律等。由此,我们可以提炼出这样一条逻辑:在共和国中,正是由于不同集团间基于个人利益而引发的冲突与相互否定,才使双方各自让渡一部分自己的私利,照顾到另一方的利益,从而保证共和国服务于基于全体人民的公共利益,而非沦为某个特殊利益集团攫取私利的工具。

图片为美国国会大厦(United States Capitol),Capitol这一名称来源于罗马七丘之一的卡比托林山(Capitolium),意在致敬古典民主共和,而参议院(senate)的名字则直接源自于罗马共和国的元老院

而正是在以罗马共和国为道德榜样的背景下,美国制宪会议决定建立一个“共和制”国家。在研究美国建国的两份最关键的文件《辩论:美国制宪会议记录》与《联邦党人文集》中,我们可以找到“否决政治”之内在于美国体制的直接证据。在《联邦党人文集》中,麦迪逊断言:“立法、行政和司法权置于同一人手中,不论是一个人、少数人或许多人,不论是世袭的、自己任命的或选举的,均可公正地断定为暴政”。可见,在委托—代理关系下,如何避免民选领袖当选后背离公共利益,将权力异化为个人谋求私利的工具,已经成为美国制宪者着重思考的政治理论问题。美国建国者的答案,正是以权力制约权力,通过不同民选机构间的分权制衡,以实现个人私利和公共善之间的折中调和,也即“追求个体利益乃是追去公共利益的最佳途径”。

而在卷帙浩繁的制宪会议记录中,我们选取两个场景,分析“否决政治”的制度设计。第一,围绕总统对立法的绝对否决权,以巴特勒、梅森为代表的反对者认为,如果赋予总统对立法的绝对否决权,则会导致行政权的“扩张与滥用”,甚至“出现克伦威尔式的人物”,美利坚政体将会从共和制沦为“选举出来的君主制”。而富兰克林的名言则更为经典:“第一个被放在掌舵位置上的人,会是个好人。今后的后继者会是怎样的人,就无人知道了。”第二,在讨论国会选举程序中,麦迪逊正是以罗马、迦太基出现的“多数暴政”(the tyranny of the majority)为反例,提出“惟一的补救办法就是扩大治理范围,把整个社会划分成为数众多的利益和党派。这样,一方面多数人不大有可能在同一时间形成那种背离整体利益和少数利益的共同利益;另一方面,万一他们形成了那种利益,也不大可能联合起来追求那种利益”,即通过建立一个地域辽阔的联邦制共和国,通过增加社会裂隙削弱全国性政党的统合能力,使通过民众选举产生的国会避免“多数暴政”。可见,美国建国者仍然基于对人性的不信任,在制宪会议中借鉴古代罗马共和国的得失,通过分权制衡等手段建构不同权力主体间的冲突,通过不同群体间的“否决”与协商(deliberation),以有效维系共和。

图片为《联邦党人文集》,三位作者选择“Publius”作为笔名发表,这个笔名来源于古罗马执政官Publius Valerius Publicola,意为“人民的朋友”

总之,以“否决政治”为特征的“制衡性冲突”背后的本体论问题仍然是,共和国是否存在如卢梭“公意”这种先验的、超越所有利益集团的利益实体?在委托——代理关系中,委托人如何保证代理人不会扭曲公意,为个人利益服务?至少,在美国建国者们看来,无论公意存在与否,公意的抽象含义都是全民利益的同义词,而公意的具体内容都需要经历不同利益集团的互相“否决”与妥协,从而通过平衡社会集团间的利益而不断逼近真正的“公意”,实现对“公意”的创意性代表,避免抽象公意沦为主权者扩张权力的合法性背书,也避免共和国沦为特殊利益集团攫取私利的工具。因此,在最终的宪法中,立宪者借助这一罗马经验,在宪政层面把古罗马的“阶级冲突”灵活转译为美国的“权力冲突”,通过纵向建立联邦制,横向建立三权分立政府,最终服务于公共利益。

2

否决政治的异化:“麦迪逊”方案的失灵

由上可见,在美国建国者们的逻辑中,不同权利主体间的冲突与否决不仅不是必须根除的病症,更是需要有意建构的对象。其目的正是为了避免任何单一群体控制整个政府,通过否决与冲突使国家治理兼顾各种群体的利益,从而最大限度保证国家权力服务于公共利益。这与利普哈特的“共识民主”(consensus democracy)异曲同工。就历史而言,大量学术研究也证明和谐共存并非美国政党制度主流,激烈的党派冲突“很可能是常态”。因此,面对如今美国的“否决政治”,与其落入探讨为什么会产生“否决政治”的流俗窠臼,不如探讨为什么否决政治的机制会走向异化,甚至不断极化。学界相关论述已经卷帙浩繁,本文无意重复论证,而是通过美国建国者的宪政制度设计出发,从结构视角分析其制约机制失灵、否决政治逐渐极化的原因,为研究美国否决政治提供一点更为深入的认识。

美国第四任总统詹姆斯·麦迪逊的画像,图片来源:维基百科

首先,我们仍然需要参考美国建国者对极化否决政治的防御方案。正如上文所言,麦迪逊已经注意到国会中可能出现的“多数暴政”现象,并提出以联邦制增加社会裂隙(social cleavages),借以避免在国会议员中形成完全对立的双方。尽管在18世纪末期,美国的建国者们并未考虑现代政党的产生足以统合民意,弥合跨部门、跨机构或跨地区的分歧,从而重新导致“多数暴政”的可能。正如伍德所言,18世纪90年代的联邦党和共和党不是现代意义上的政党,它们的选举竞争很难构成“政党制度”(political system)。

然而,在美国政党制度诞生之后,联邦制也在一个较长的历史时段内,起到了削弱全国性政党统合能力的作用。由于州级政党掌控候选人提名权,其权力与自主性得以强化,导致两党始终难以形成议会制下常见的严明党纪。在精英政治行动者的理性计算中,选区利益常优先于党派利益;政党结构本质上由州与地方层面的“工作联盟”叠加而成,从而为多元利益提供分散而多样的代表通道。正基于此,林茨指出,即便总统制下的多重合法性往往导致“府院之争”,但美国则是一个明显的例外。美国弱小而分散的政党阻止了政党间基于党派利益的极化与相互否定。

然而,在当代美国,联邦制的缓和作用则不再如此强大。不少学者观察指出,美国当代政党极化呈现出一种强烈的全国性特征。那么何以“麦迪逊方案”在当代美国机制失灵?其核心逻辑自然在于联邦制下社会裂隙的整合,昔日国土辽阔的美利坚逐渐蜕变为“雅典城邦”,社会裂隙的整合与叠加导致政治议题“去地方化”,推动了美国两党否决政治的极化。本文试图从媒体、利益集团、政党三个方面,分析麦迪逊方案作用机制的失灵。

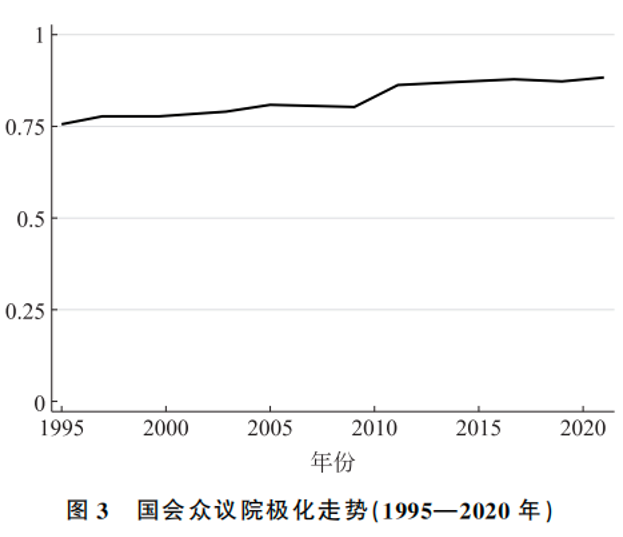

数据来源:Jeff Lewis, Polarization in Congress,2023

首先是媒体的全国性扩张削弱了地方多样性的表达。当今的媒体格局更加以全国性新闻为主导,这主要是因为受众正在远离印刷报纸和地方电视新闻来源,而更多依靠有线新闻、脱口秀电台和社交媒体获取信息。由于其地理边界,报纸、地方电视新闻往往提供更多的州和地方报道。然而,最终的结果是选民对州和地方政治的信息和参与度减少,这强化了政客关注全国性问题和分歧的动机,从而使麦迪逊方案中以地域差异为基础生成的社会裂隙逐渐消解。

同时,利益集团全国性扩张使地方多元利益诉求逐渐重叠。随着美国联邦政府权力不断扩张,与之相关的利益集团势力也在不断扩展,其“全国化”布局使原本基于地区差异的多元利益诉求逐渐被利益集团所统合。并且,利益集团倾向于与政党结盟,以更好实现其政策主张。共和党倾向于同全国步枪协会(NRA)、保守派基督教组织、美国商会等组织结盟,而民主党则倾向于与工会组织、环保组织、弱势群体组织结盟。在结盟后,政党候选人越来越依赖利益集团承担起动员选民的工作,从而讨好中间选民的动机也越来越弱,而地方选民也通常将所加入的社会组织作为政党认同的主要依据。总之,全国性利益集团成为政党与民意间的中介,使地方的多元利益诉求不断重叠化、极端化。

最终,地方政党国家化的趋势也使政党候选人的形象逐渐固化,从而失去了回应地方多元诉求的能力。其中,一个非常重要的变化是竞选筹款活动的国有化。霍普金斯利用联邦选举委员会的数据发现,跨州的逐项竞选捐款份额从1990年的31%上升到2012年的 68%。在选举越来越依靠金钱宣传的背景下,这削弱了削弱了候选人的政治主张与特定地理利益之间的联系。一份实证研究证明,全国层面的因素如今对州立法选举的影响大于州政党自身的定位。由此可见,麦迪逊方案所依赖的基于地方利益多元主义,正在被媒体、利益集团、政党国家化的三重浪潮所侵蚀。在2025年的预算僵局中,两党彼此相争,在关键议题上毫不相让,成为否决政治走向极端的一个典型案例。

03

跨党派合作是否可能

依照前文的区分,否决政治并非天然等同于“坏政治”。在“共识导向”的政治结构中,否决是一种迫使协商的制度安排;而在“极化”的政治结构中,否决则被异化为了政治撕裂的武器。2025年的预算僵局,是后一种形态的集中展示:在极度撕裂的美国政治生态下,原本用于生成妥协的机制走向了政府停摆和治理停滞。

在如此这般异化的否决政治格局之下,妥协和交易的空间被无限压缩,僵局会在一定时间内持续。截止10月15日,政府关门已经15天,联邦政府机构关停与裁员进一步扩大,短期内似乎仍未出现足以改写博弈的让步信号。肯尼迪基金会的相关民调给了民主党强有力的议价筹码,大部分民众对于医保法案的支持使民主党虽在国会席位上占据少数但仍有底气不向共和党妥协;而共和党与特朗普方面则强调应先通过“干净CR”,也并未看出口径的放松。特朗普政府高层借助政府停摆的契机,不断释放“精简政府”“裁撤编制”的信号,反而将政府关门的成本内化为裁撤联邦政府机构冗余的政治动员,进一步降低了共和党自身短期妥协的动力。

10月13日,众议院议长约翰逊警告称本次政府关门可能成为历史上最长的一次,图片来源:AP

在目前极化的政治格局之下,两党似乎都缺乏主动妥协的动力,预算僵局的最终解决可能要等待结构性因素的转变。我们可以重点关注这三类结构性因素:其一是民意反弹:一旦联邦雇员现金流吃紧、食品券与退税、科研拨款等福利与支付延迟,舆论温度会迅速上升,逼迫任何一方都难以在“几十万联邦雇员家庭无薪”的情形下继续僵持而不付出政治代价。其二是市场情绪:金融与科技板块对监管空窗、统计数据真空的敏感度正在上升;若评级机构继续发布负面展望、流动性指标出现应激,国债与股票的联动压力会把谈判推向更快的收束。其三是党内裂痕,白宫管理及预算办公室主任罗素·沃特开始使用强硬手段向民主党人施压。他取消了十几个倾向于民主党的州的能源部项目,并暂停拨付用于芝加哥和纽约市交通项目的上百亿美元联邦资金。来自这些受影响蓝州的国会议员将承受所在州选民巨大的压力,即使民主党内的激进派议员仍然凭借全国的民意坚持斗争,这些受影响州的民主党议员也可能为了地方利益牺牲党派利益做出让步。

除此以外,在参议院占据多数的共和党人还有可能通过制度上的冒险去绕过政治僵局。他们可以用“核选项”(nuclear option)把临时拨款决议的终止辩论门槛从60票“改写”为简单多数。“核选项”的具体做法如下:首先,参议院共和党议员在临时拨款预算案辩论过程中提出,该事项结束辩论只需简单多数。随后,参议院议长会裁定该意见不成立。然后,共和党议员可以对议长的裁定提出上诉,把这一问题交给全院决定。最后,占据参议院多数的共和党人便以简单多数推翻议长的裁定,从而创造出新的“先例”,允许同类事项只需简单多数即可通关而不再适用“60票规则”。“核选项”这一策略正如其名,是在国会中破坏力极强的最后手段,对两党双方都会造成重大后果。占据多数的党派虽然在短时间内通过核选项强行推进了法案,但是一旦开启先例,反对党在下次掌权时必然对等或加码使用“核选项”策略,进而削弱参院的审议功能与制衡角色。

GQ杂志为参议院“核选项”绘制的概念图,图片来源:GQ

尽管“核选项”在2013年和2017年都分别被民主党人和共和党人使用,以通过联邦法院法官和最高法院大法官的提名。但是尚未有过任何先例将“核选项”用于一般立法或拨款。而且,一旦允许临时拨款案只需简单多数即可过关,可能会进一步加剧政党的撕裂,占据议会多数的共和党人可以更加轻松地把有利于自己阵营地争议政策塞进资金法案。总而言之,如果共和党人真的在制度上冒险,为了强行通过临时拨款案按下“核选项”的按钮,那么国会原有的政治制衡将被完全打破,进一步加剧计划格局之下否决政治的异化。

04

反思美国的否决政治

“在雅典与罗马之间”,将代表雅典城邦的人民主权同代表罗马共和国的共和制结合而形成的混合政体,曾是美国建国者的理想政体。总之,否决政治与政治冲突本身并不必然起到负面影响。在美国建国者们看来,否决政治与政治冲突反倒是保证国家实现公共利益的最佳手段。然而,这种“冲突有益论”的“阿喀琉斯之踵”在于,各利益主体的实力必须足够分散,这是实现公共利益的必要理论预设。如果基于多元主义的利益集团被统合化约为两大集团的政治对立,则党派利益将完全压倒公共利益,宪政结构遂陷入施米特意义上的“敌友”之争。从本轮美国的预算僵局来看,两党的“否决政治”完全由防御性制衡滑向进攻性封锁,政治不再是以辩论求共善的审议场域,而成为为对抗而对抗、为否决而否决的身份战争,重新复归到了麦迪逊力求避免的“雅典问题”。

政府停摆从来不是解决问题的方案,而是政治衰朽的确诊书。当美国的政客们沉迷于“谁背锅”的算计中,美式民主的治理信誉与政治信任随之流失。根据昆尼皮亚克大学2025年初发布的全国登记选民民意调查,不到四成选民认为联邦政府行政、立法和司法部门之间的制衡体系运作良好,而超过一半的选民认为该体系运作不佳。38% 的选民认为联邦政府的制衡体系运行良好(9%)或较好(29%),而 54% 的选民认为该体系运行不太好(24%)或根本不好(30%)。职是之故,政治衰朽甚至民主倒退、民主崩溃之论绝非学者书斋里的规范忧思,而是经验世界持续按照既定逻辑展开的自我实现。

然而,揆诸历史,当代美国历史上曾多次出现激烈党争,甚至导致内战。而作为美国建国者立宪楷模的罗马共和国,也在数百年中经历了多次共和危机。因此,尽管否决政治走向极化是民主倒退的先声,但正如罗马在一次次危机中透过“独裁官—宪政妥协”重塑共识,美国或正立于类似“宪法时刻”的门槛:极化不是崩溃的终局,而是以更激烈的冲突为燃料,在冲突中重新锻铸崭新的共识。总之,政治作为“可能性的艺术”,其最终走向固然由结构因素所影响,但终究取决于关键时刻精英个人抉择的“关键节点”。美式共和的下一章,就看它能不能把这场“敌对的高潮”转化为一次“共识的回归”。