作者:李亚琦、王瑞 发布时间:2024-08-26 来源:复旦中美友好互信合作计划+收藏本文

2024年8月15日,据《金融时报》报道,日本软银集团投资英特尔,以开发人工智能芯片的计划不了了之,被台积电的合作方案取代。这正是在这座美国芯片业的“百年老店”在“芯片战争”中的重大失利。本月月初,因为转型计划再次受挫,英特尔宣布将大幅削减员工数量和资本支出。英特尔的股价在这一消息公布后应声下跌了26%。在疫情后全球供应链受到冲击,芯片制造业的战略地位受到凸显之际,英特尔却屡屡受挫。2021年初上台的CEO帕特·基辛格也曾雄心壮志,批评政府将芯片产能转移到亚洲,呼吁采取强有力的产业政策振兴如英特尔这样的本土公司。英特尔的发展历程如何与国家安全和商业创新相结合。其如今的转型计划包括哪些方面,有哪些挑战?《芯片法案》的预计效果又能否实现?

2024年3 月 20 日,英特尔首席执行官帕特里克·基辛格(左)在亚利桑那州钱德勒市英特尔 Ocotillo 园区参观期间与美国总统拜登交谈。来源:法新社

01

美国塔夫茨大学国际历史副教授米勒(Chris Miller)在2022年10月出版的畅销书《芯片战争》中这样描述英特尔:“美国至少可以依靠英特尔,因为英特尔在半导体行业拥有无与伦比的地位”。英特尔的发展与科技创新、美国国防安全和国际地缘经济息息相关,体现出美国芯片业在国防安全与大众创新中的隐藏脉络。

英特尔于1968年由罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)和戈登·摩尔(Gordon Moore)创立于加利福尼亚的山景城。这两位创始人之前在仙童半导体(Fairchild Semiconductor)工作,是出走肖克利半导体实验室(Shockley Semiconductor Laboratory)、建立仙童的“八叛将”(Traitorous Eight)之一。

“八叛将”是指1957年离开肖克利半导体实验室的八名员工,他们共同创立了仙童半导体公司,直接或间接促成了包括英特尔(Intel)和AMD在内的几十家公司的成立 来源:All About Circuits

复旦大学国际关系与公共事务学院副教授李寅指出,早期半导体工业的主要市场是美国军方:出于美苏冷战与太空竞赛的需要,上世纪 50 年代美国军方大量采购半导体设备。由于美国政府的“买美国货”(Buy America)政策,这些订单都落入了美国企业的腰包。1955~1958 年,美国政府的军事和太空采购超过整个美国半导体工业产出的三分之一,1960 年的峰值更是接近全部产出的一半。

仙童半导体是将芯片从国防科技转向民用化的重要推手。他们将军方视作客户之一而非老板,这使得他们将研发的重点放在大众产品上,而非军事领域。他们相信,用于火箭或卫星的芯片也能在民用领域找到应用。挑战是如何降低芯片的单位制造成本,因为消费者对价格敏感,而军方付得起高价。

英特尔完成了这一规模化生产的转型。初创期间,英特尔主要专注于半导体内存的研发和生产。1970年,英特尔推出了第一款产品,名为“动态随机存储器”(DRAM)的芯片。英特尔专注于主导DRAM晶片市场。储存器芯片不需要定制设计,同一种设计可以用于多种不同设备,这使得量产变得可能。

1974年,英特尔推出了8080微处理器,成为早期个人电脑的核心。随后的8086和8088微处理器定义了x86架构,这成为了个人计算机行业的标准,并由此推动了IBM PC的诞生。受日本DRAM制造商崛起的冲击,英特尔不得不放弃相关业务,全方位投入到微处理器产业中,然而,在1980年代,随着IBM等主流计算机制造商的采用。英特尔的微处理器业务获得巨大成功。

英特尔的技术进步和算力提升反哺了美国国防工业,促进了美国国家安全。米勒认为,从算力变革中获益最多的莫过于国防部。熟悉算力微型化的变革,了解英特尔强大算力的佩里(William James Perry)进入了国防部担任研究与工程事务副部长。裴瑞与国防部长哈罗德·布朗(Harold Brown)合作,积极推动国防部在新技术上的投资,提倡使用集成电路、开发新一代导引飞弹,建立卫星群以传输位置资讯,并启动下一代芯片的研发计划,确保美国保持技术优势。

在佩里的领导下,国防部大量投资新武器系统,充分利用美国在微电子领域的优势。各种精确武器项目得到推广,运算能力在各个系统中得到充分分配。这种发展使自动化战争的愿景成为现实。同时,芯片产业的成功也重塑了美军的战争方式,使“整个世界与美国的创新基础设施更紧密地连结在一起。”

英特尔的创始历程表明,美国芯片制造业的发展不仅仅是商业模式和科技突破的结果,更需要适宜的产业生态和国际政经生态。而当前英特尔的困境,很大程度上也是商业策略失误,地缘环境变化和技术创新乏力的综合结果。

02

“创新者的窘境”:

后起之秀与新市场的双重夹击

回顾完英特尔辉煌的过去,也该了解昔日王者如何步入困局。致使一个商业庞然大物衰落纵然有资金周转、行业监管等诸多因素,但对于创新企业而言无法拥抱新技术绝对是致命性打击。哈佛大学教授克莱顿·克里斯坦森在《创新者的窘境》中认为,“破坏性技术创新”往往是那些起初不被主流市场看重的但最终能够颠覆传统市场新技术”,而诺基亚、柯达等昔日的龙头企业都是因此衰败。显然,英特尔目前似乎正在步入这个“创新者的窘境”。

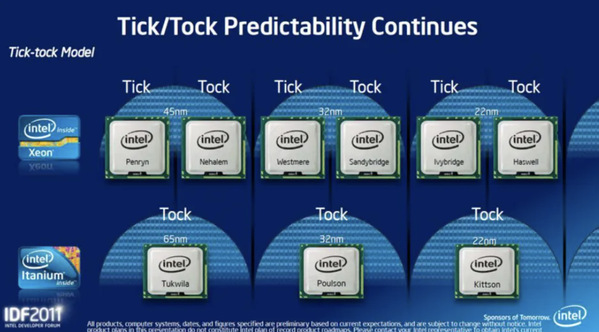

英特尔这个曾经在芯片领域独领风骚的巨头过于专注“延续性创新”,而忽视了新兴技术和新市场的崛起。英特尔曾经引以为傲的“嘀嗒”(Tick-Tock)模式却成了束缚创新的枷锁。“Tick-Tock”意为钟摆的一个周期,“Tick”代表芯片工艺提升、晶体管变小,而“Tock”代表工艺不变,芯片核心架构的升级。一个“嘀嗒”代表完整的芯片发展周期,耗时两年。按照tick-tock的节奏,英特尔可以跟上摩尔定律的节奏,大约每24个月可以让晶体管数量翻一番。在这个模式下,英特尔过于依赖制程节点的推进,而忽视了芯片架构的创新。

“Tick-Tock”模式示意图,来源:Intel

2014年,英特尔首席执行官科再奇(Brian Krzanich)在花旗全球技术会议上说:“我们知道,在没有极紫外光刻(“EUV”)技术的情况下,我们可以通过10nm。”而正是这个决策使其10nm制程芯片遭遇瓶颈,整个研发节奏被打乱。

2016年,英特尔宣布放弃“Tick-Tock模式”,转向新的三步走模式——“制程-架构-优化(Process-Architecture-Optimization,PAO)”。这个策略意味着每个工艺节点的寿命延长,能够在同一制程节点上进行多次改进,确保更稳定的产品发展周期。这也意味着英特尔不再以固定的速度推进技术创新。

与此同时,拥抱EUV技术的台积电(TSMC)和三星却迅速在7nm和5nm节点上推出了基于EUV的芯片,在先进制程芯片制造领域实现了弯道超车。

对新时代敏锐的嗅觉往往是创新者的必要条件,而PC时代的王者英特尔显然没有嗅到移动互联网对未来社会产生的颠覆性影响。在20世纪80-90年代,在个人电脑上贴“Intel Inside”标志被认为是对这台笔记本的价值证明。21世纪初期,英特尔更是与思科、微软、戴尔并称为“互联网四骑士”,其股票市值甚至在2000年时一度近5000亿美元。

英特尔第五任CEO保罗·欧德宁(Paul Otellini)虽然成功使乔布斯使用酷睿x86芯片用于个人电脑Mac,然而由于保罗认为“iPhone不会如此大量销售”,而最终使英特尔就此失去了移动终端的芯片市场。甚至2010年iPad面世时也并未搭载当时呼声最高的英特尔Atom芯片,而是选择了三星的ARM芯片。

此后,在2005年淘汰了内部芯片设计团队的乔布斯,因发现与三星在iPhone芯片沟通效果差而再次重燃芯片自研之路,2024年即将面世的iPhone 16已经计划使用台积电增强型3nm工艺的苹果自研的A18芯片。而内部芯片设计的成熟也给了苹果公司充分的底气在2020年放弃和英特尔在Mac产品线中的芯片合作,转而采用自主研发的芯片。

英特尔也曾努力进入移动市场,它曾发布基于x86的移动芯片Atom用于2012年华硕Zenphone,但到2015年时该产品线就已“阵亡”。错失移动市场的英特尔,尽管仍能保持2016年第一季度20亿美元的利润,但其停滞不前的增长率已开始使华尔街担忧。2016年4月,英特尔宣布裁员12,000名员工。

在上个世纪PC时代横扫的王者,错失的不仅是“移动化”这个21世纪技术革命浪潮,更是接连错失了本世纪引领又一轮技术革命浪潮的“智能化”。在生成式人工智能大爆发之前,英特尔曾有机会提前入局。2017-2018年间,英特尔有机会以10亿美元收购OpenAI股份的15%,然而时任CEO鲍勃·斯旺(Bob Swan)认为对其AI模型的投资短期内无法得到市场回报,因此选择放弃这笔交易。英特尔的退出直接使2019年开始投资OpenAI的微软在AI领域站稳脚跟。

如果说错失OpenAI只是英特尔暂时的战略误判,那么对CPU的偏执则成为英特尔在AI领域逐渐落后的重要原因。早在2006年,英伟达就推出了CUDA架构,致力于将GPU应用于高性能计算;同年,AMD以约54亿美元的价格收购了加拿大的ATI Technologies,开始与英伟达在GPU市场的竞争。

英特尔则专注于CPU的研发,直到2010年才决定重启名为Larrabee的项目,试图通过基于x86架构的通用中央处理器(GPCPU)来挑战英伟达和AMD的独立GPU。这一项目的领军者,正是英特尔的首任CTO和现任CEO帕特·基辛格。但该项目由于性能不达标以及开发过程中的技术瓶颈而被取消,甚至负责人基辛格最终也被迫离开英特尔。

机遇的错失不可挽回,尽管英特尔2016年通过收购Nervana和Movidius等公司开始进军AI加速器市场,但已错过了早期的市场机遇。英特尔开发的Nervana NNP系列AI加速器由于产品开发进展缓慢,而未能与英伟达的GPU和谷歌的TPU抗衡,最终在2020年Nervana NNP项目被取消,英特尔转而专注于Habana Labs的Gaudi和Goya加速器。

正是在面临市场、技术、生产、资金等多方重压之下,2021年基辛格被任命为第八任CEO,颇有“临危受命”的意味。基辛格曾在英特尔任职30多年,此前是公司技术战略的核心人物,他推动了英特尔在云计算、数据中心和高性能计算领域的发展。

重回英特尔后提,基辛格提出“IDM 2.0”(Integrated Device Manufacture 2.0)”战略,即让英特尔拥有自己的晶圆厂、封装厂和测试厂,自主完成芯片生产的整个过程。基辛格的这一构想与当前美国保守主义推动的“制造业回流”思潮不谋而合,他试图重塑的英特尔在某种程度上也与昔日美国辉煌制造业的代表。很快,英特尔成为拜登《芯片法案》所扶持的“明星企业”。

除了振兴“英特尔制造”外,基辛格还进行了一系列管理层重组和公司架构调整,2022年夏季的投资者大会上他把公司所有的业务条线划分为“传统”和“新兴”,并出售或拆分了多项边缘业务。然而,基辛格大规模的变革和成本削减一定程度上引发了内部的不稳定,一些经验丰富的高管和工程师离开了公司。而芯片工厂的建设也因EUV设备供应紧张、巨大资金投入压力、地缘政治中全球供应链紧张等多重因素而进展缓慢。2024年第二季度财报的“大跳水”,是一个警告:基辛格的改革是否操之过急?

03

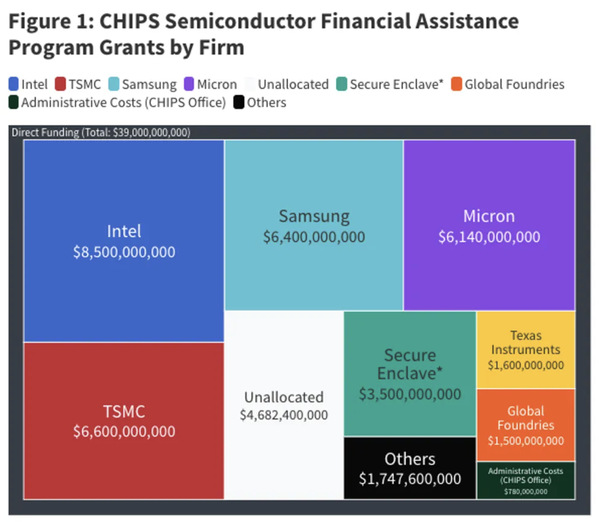

作为唯一一家具有生产先进制程芯片能力的美国本土厂商,英特尔成为拜登政府重振制造业的样板和抓手。今年3月20日,美国总统拜登在参观英特尔位于亚利桑那州钱德勒市奥科蒂洛园区的工厂时宣布,美国政府将通过《芯片法案》(Chips and Science Act)为英特尔提供195亿美元的援助以支持其扩大在美生产建设,其中85亿为无偿赠与,110亿为贷款。拜登估计,这项投资意味着至2030年时,可以实现全球20%的尖端芯片在美生产。

在场的美国商务部长吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 则称英特尔为“美国冠军半导体公司”——她在随后的全国公共广播(NPR)采访中重申了这一说法。她表示,“我们很高兴能够支持他们”,因为英特尔是“唯一一家能够制造尖端芯片的美国公司”。

“从一开始,每个人都知道英特尔将在《芯片法案》中扮演重要角色,”哈佛大学贝尔弗科学与国际事务中心研究员、前民主党国会议员道格·卡利达斯 (Doug Calidas) 表示,他曾亲身观察过该法案的谈判过程。“你无法回避它。”

按公司划分的芯片法案补贴份额情况,其中英特尔在主要公司中份额最大

(来源:CSIS)

然而,在《芯片法案》通过近两年之际,这一雄心勃勃的产业政策似乎并未奏效。主张自由市场的智库卡托研究所(Cato Institute)的林西科姆(Scott Lincicome)表示,《芯片法案》对英特尔不假思索的补贴,很可能重蹈Solyndra公司的覆辙。这家生产太阳能电池的新能源公司曾被奥巴马政府视作能源创新样板,得到5亿多美元联邦贷款担保。最后却因不敌国际竞争而迅速破产。

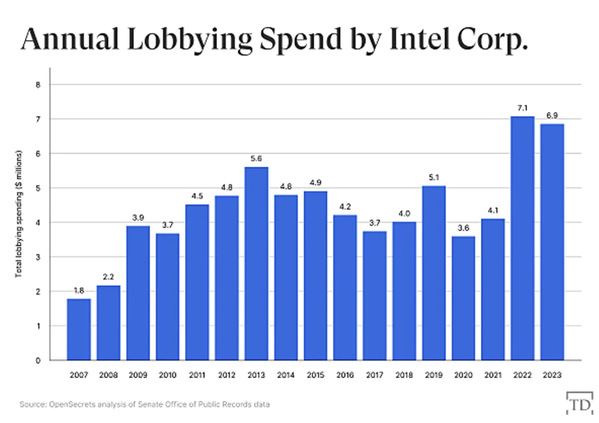

林西科姆尖锐地指出,自英特尔在10纳米制程上落后之后,它与三星、台积电等竞争者的技术差距已不可同日而语。他认为对英特尔的补贴体现了美国政商间的“国会资本主义”(Capitolism)模式,即政府的产业政策和财政补贴常常被政治动机所驱动,而非出于真正的经济效益或公共利益考虑。林西科姆称,对英特尔的补贴一是出于“摇摆州”设厂可能获得的选票考虑,二是英特尔水涨船高的游说投入使然。

英特尔年度游说支出,单位:百万美元,

来源:CATO Institute

批评者认为,《芯片法案》对英特尔的效果有限折射出美国产业政策的整体问题,即不能及时反馈市场表现。林西科姆将英特尔与纽约州官员补贴的空置的特斯拉太阳能电池板工厂相提并论,认为官员“期待未来收回投资”的自辨是自欺欺人。

04

重塑辉煌还是步履维艰?

英特尔与美国制造业的挑战

英特尔当下的困局留给未来两个思考题:第一,英特尔实施的补救措施能否在激烈的全球半导体市场中扭转颓势?第二,拜登政府推动的“制造业回流”政策,是否真的能够为美国带来实质性的产业复兴?

面对危机,英特尔采取了“壮士断腕”式的自救策略,包括大规模裁员、暂停支付股息、出售非核心资产等,试图通过缩减运营成本、专注核心业务,以期扭转当前的不利局面,但是否能真正奏效还充满不确定性。

首先,英特尔当前面临的技术困境不是通过简单的裁员和资产剥离就能解决的。其制程技术的落后、产品开发的延迟,以及在AI和GPU等新兴领域的竞争劣势,依然是影响公司长远发展的主要瓶颈。更为关键的是,英特尔的未来不仅仅取决于其内部的成本控制,还需在核心技术的创新上取得突破。然而,近年来英特尔在制程节点上的进展迟缓,技术领先地位被台积电和三星蚕食,这种劣势使得英特尔的“自救”措施能否真正为其赢得市场空间存在很大疑问。

未来几年,英特尔需要的不仅仅是精简成本,还必须在技术研发上加大投入,重新赢得客户的信任,才能真正摆脱困境。

英特尔面临的困境加深了人们对美国新产业政策的质疑,“对于华盛顿的许多人来说,《芯片法案》的成败将取决于英特尔。”如果说英特尔的困境似乎是其高层决策失误、技术发展停滞、失去市场机遇等多方因素共同决定的。那么台积电在亚利桑那州的遭遇就不得不使人质疑美国声势浩大的“制造业回流”是否只是虚晃一枪?

台积电自2020年开始在美国亚利桑那州建设晶圆厂,尽管投资规模高达650亿美元,至今却未能生产出任何芯片。台积电的困境源于美国本土高端制造人才的缺乏,以及中美在用工文化上的冲突。据《纽约时报》采访表示,“台积电以严格的工作条件闻名,半夜被叫去上班处理紧急情况并不少见。”台积电大佬张忠谋也说过,“尖端芯片代工天然是东亚文化的产物”。

在2024美国大选临近之际,“美国制造”议题势必是两党辩论的重点。共和党等保守派一直批评《芯片法案》将大量资金补贴外企(如台积电),却没有充分促进美国本土企业的成长。而台积电和英特尔在芯片生产遭遇困境或许会成为其抨击民主党的有力论据。

英特尔的困境以及其在全球半导体市场中的挑战反映出美国产业政策的某些核心问题。尽管拜登政府通过《芯片法案》提供了大量支持,目的是重振美国的芯片制造业,但英特尔的实际遭遇显示,简单的财政补助并不能解决深层的技术和市场挑战。从英特尔的失败中我们可以看到,产业政策需要超越短期的财政激励,更应关注长期的技术创新和市场适应性。

此外,英特尔的案例也提醒我们,产业政策不应仅仅关注国内大公司的生存与发展,而应促进整个行业的健康竞争和技术进步。《芯片法案》虽然在政策上表现出对重振国内制造业的强烈愿望,但其效果和持续性还需在未来的实践中得到验证。这种政策对于支持高科技产业的尝试虽具前瞻性,但也需注意避免历史上的错误重演,即在失败的项目上持续投资,从而挤压了更有前景的创新项目。

因此,政策制定者在制定和实施产业政策时,需要深入分析和预见技术趋势和市场需求的变化,以确保政策的适时性和有效性。英特尔的经历教训,对于正在审视自身产业政策的各国而言,无疑提供了宝贵的反思与启示。

来源 | 复旦中美友好互信合作计划

作者 | 李亚琦 王瑞