作者:张雯钦 发布时间:2020-05-03 来源:中美友好互信合作计划+收藏本文

* “中美友好互信合作计划”是由复旦发展研究院和丰实集团共同打造的中美关系研究的学术平台

近年来,武装冲突、强迫迁移、气候变化和政治动荡等因素导致全球难民数量激增。根据联合国难民署的数据,截止2018年底全球共有2590万难民,7080万人被迫流离失所。随着新型冠状病毒在全球的蔓延,已有199个国家和地区报告了确诊病例。这一数字包括了四个排名前五的最大难民收容国——土耳其、巴基斯坦、苏丹和德国——以及数十个难民人口过万的国家。

随着世界为抗击COVID-19逐步做好准备,各国政府,卫生系统和国际组织仍在挣扎于应对这一流行病将会给社会中弱势群体带来的打击。在这些弱势群体中,难民有遭受严重疾病和死亡的独特风险。然而,许多包括收容了大量难民、移民和流离失所者在内的国家都并未将这一群体的需求考虑到本国在疫情期间的疾控计划当中。在这一场全球危机里,难民的安危令人担忧。

图片来源:观察者网。

“雪上加霜”的危机

在所有的预防宣传中,洗手都是抵抗冠状病毒的第一条防线,但根据联合国儿童基金会的数据,全世界有三亿多人没有洗手的设施。在有150万人流离失所的伊拉克,一些难民营里的一个帐篷就容纳了15位以上的家庭成员,在这样的条件下,几乎不可能实施隔离政策,也没有足够的水和肥皂为难民提供进行清洁的基本条件。国际救援委员会中东政策主任米斯蒂·布斯韦尔(Misty Buswell)表示:“难民营缺乏防止疫情暴发所需的所有基本条件。通常,不是这些地方的卫生系统薄弱,而是根本就没有卫生系统。”

民族主义、孤立主义和仇外主义进一步将难民群体边缘化,让难民更难获得当地的医疗资源。一些政治领导人试图将疫情归咎于难民和移民。意大利北方联盟党右翼领导人马泰奥·萨尔维尼(Matteo Salvini)误导性地宣称非洲移民将冠状病毒引入了意大利;匈牙利总理维克多·奥尔班(Viktor Orbán)错误地声称该病毒与非法移民之间存在着联系;特朗普政府也宣布了停止受理美墨边境的无证移民和寻求庇护者,理由是人们担心这会导致COVID-19在美国的扩散。这些误导性的说法只会使难民在大规模危机中更加难以获得医疗资源,从而增加患病和死亡的风险。

图片来源:《外交政策》

被疫情打乱的人道主义援助也让难民陷入更加孤立无援的境地。出于对国际员工健康和安全的考虑,一些人道主义组织正在减少实地活动,并撤回了一些工作人员。持续的旅行和航班限制也将继续中断一些人道主义行动。在捐款者也自顾不暇的时期,很多人道主义组织还面临着资金紧缺的压力。另一方面,考虑到可能将病毒输入到难民营的风险,为限制进入营地的人数,很多援助组织都取消了非必要的项目,只继续进行与健康,卫生和食物有关的工作。在一些像黎巴嫩这样的国家,联合国机构和非政府组织长期采取现金援助而非直接的物资分发,当人们恐慌囤货推高物价的时候,对于难民们来说,抢购食物或消毒剂的新闻更像是一个残酷的笑话。

在对有限资源的竞争中,难民也常常不占优势。联合国难民署针对此次疫情发出了3300万美元的捐款呼吁,但很多通常会捐款的国家现在也深陷于本国的危机之中。难民将面临对紧急医疗资源的空前竞争,因为像“无国界医生”这样通常会向世界上最弱势的人群提供援助的组织,也正将人员派遣到意大利等地。在争取全球卫生资源的竞争中,难民的胜算并不大。

难民营中有限的资源、在社会中进一步被边缘化、中断的人道主义援助,这些都让难民的境地雪上加霜,但对于大多数难民来说,在这场疫情中最致命的脆弱性,是全球不公平难民庇护体系带来的严重后果。全世界有超过80%的难民都居住在中低收入国家,其中许多国家存在的高艾滋病例、高营养不良率和低免疫接种率很可能会削弱这些地方人群的免疫系统,让他们更容易受到感染的影响。因为这一原因,大部分难民对于像冠状病毒这样新流行病的威胁显得格外脆弱。

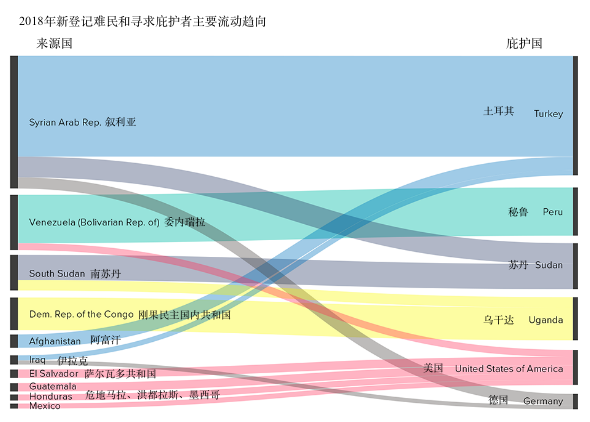

根据联合国难民署的数据,截止2018年底,收容难民人数前十的国家为:土耳其(370万),巴基斯坦(140万),乌干达(120万),苏丹,德国(106万),伊朗(98万),孟加拉国(90.6万),埃塞俄比亚(90.3万)和约旦(71.5万)。这些国家中的很多本身医疗和卫生体系就很脆弱,有的还在倍受霍乱和埃博拉等疾病的困扰,根本无力为难民提供更多的帮助。另外,由于只有从一国转移到另一国才有可能达到1951年《难民公约》中难民定义的第一项要求,现实中更多人因为没有资源和机会被留在了发生战乱或者经济严重动荡的国家,只是从一个地方转移到另一个地方。这些被称为境内流离失所者(Internal Displaced Person)的人在2018年底有4130万,占全球被迫流离失所者(包含2590万难民)的58%。

2018年新登记难民和庇护需求者主要流动趋向。图片来源:联合国难民署

在这些国家中,被破坏的卫生设施,不稳定的供应链以及医护工作者的短缺进一步阻碍了难民和境内流离失所者获得急需的诊断测试和医疗服务。洗手和隔离措施在难民营和定居点都极难实施,加之当地密集的人口,让疾病在难民和当地人口之间相互传播的风险进一步增加。当难民营和定居点之间人口流动性很高,并且收容国已经在不合格的医疗保健方面苦苦挣扎的时候,疾病传播的威胁就更加明显。例如,在肯尼亚和象牙海岸的难民和收容社区免疫覆盖率都很低,并且获得卫生服务的机会都很有限,由此导致了麻疹这样可通过疫苗预防的疾病在两个群体中同时暴发。

挪威难民理事会负责人埃格兰德(Egeland )表示,美国和联合国对伊朗,朝鲜和委内瑞拉政府施加的全面经济制裁阻碍了救济工作的开展。“现在是解除制裁的时候了。我们不需要更多的制裁立法让在这些地球上最恶劣的地方开展工作变得更加困难,在这些地方,COVID-19的危害要比在纽约,奥斯陆和武汉严重得多。”

伊朗已敦促各国政府取消制裁。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫(Mohammad Javad Zarif)在三月的推文中感谢了那些呼吁减轻制裁的人,并敦促各个国家和公司无视“美国的集体性惩罚。”“美国捂住了自己的耳朵,这阻碍了全球对COVID19的对抗。”他写道。

在疫情爆发之前,伊朗的经济已经不容乐观,年轻人的失业率高达20%。图片来源:半岛电视台

美国国务卿迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo)则为这些制裁措施辩护,称德黑兰浪费了可用于抗击流行病的资金,去资助在该地区的恐怖主义行动。他还说:“伊朗的文件显示,自一月份以来,他们的医疗保健公司已经能够不受美国制裁的阻碍进口检测试剂盒。美国的制裁不针对食品,药品,医疗设备或其他人道主义物资的进口”

埃格兰德承认,联合国的大多数制裁制度,包括对伊朗和朝鲜的制裁,都对人道主义物资的进口进行了豁免。但是制裁使金融机构不敢向救济机构提供重要的金融服务。他说:“没有一家银行敢进行资金转移,因为它们全都害怕被美国政府起诉。

联合国已向其外勤人员,难民营管理人员和公共卫生专家提供了防止病毒传播的指南。这份指南呼吁为每个难民营制定“疫情暴发的准备及应对计划”,以评估冠状病毒感染的风险,并培训工作人员检测和监测病毒的传播,追踪感染者及与其有所接触的人;进行人群管理,尽可能防止人群大量聚集,特别是在分发诸如水和食物等基本必需品的时候;每个站点都应有机会进入实验室进行测试。

联合国救济机构也正在运行一项公共信息项目,鼓励人们洗手和保持安全距离。近东救济工程处(加沙)已经建立了一个分类系统,以监测呼吸系统疾病的患者,将疑似冠状病毒感染者转移到当地医院,同时收治非冠状病毒患者来减轻医院的负担。

各人道主义组织也在积极向捐款者争取提高资金用途的灵活性,以将更多资源投入到对这场公共健康危机的应对中。3月17日,联合国难民署和国际移民组织还宣布了暂时中止难民的安置迁移。尽管世界许多地方已经实施了旅行限制,但要减少难民的流动,需要在近距离和远距离两个方面都采取其他的解决办法。

伊拉克Dohuk地区的Bardarash难民营,大部分难民为来自叙利亚的库尔德人。图片来源:《外交政策》

然而,仅有这些措施是远远不够的。要做好冠状病毒在难民群体中传播的防控,还需要在难民营和难民人口众多的国家扩大检测服务、建立测试设施,动员和培训医护人员和志愿者进行测试、追踪、识别和隔离工作;在国家和社区层面的公共卫生当局及其合作伙伴应加强社区参与和沟通工作,以确保难民意识到冠状病毒的潜在风险,并能够获得如何进行自我防护的正确信息,保障他们能够获得所需的社会服务;国际组织,非政府组织,制造商以及卫生和财政部门应考虑如何利用或重新利用现有的全球卫生采购机制确保照顾难民的医护人员能够获得负担得起的手套,口罩,基本药品,以及用于治疗大量患者所需的其他物资;鉴于COVID-19在区域和全球范围内对经济和卫生系统的广泛影响,各国政府还应充分利用与人道主义组织和其他国家的伙伴关系,通过多边途径更好地确保在区域和国家范围内充分满足难民的健康需求。

短期的措施将帮助各国避免难民的健康和生命在这场疫情中不平等地流失。但应对未来可能发生的紧急状况还需要制定长期的解决方案。各国应将难民的需求纳入本国进行自我保护的例行步骤中,例如,将难民的话语融入到疾控计划中,建立和培训医护队伍以满足难民人口的复杂卫生需求,建立新的资金渠道解决公共卫生危机中的难民需求。这样的长期方案能够优化难民的疫苗接种、所需药品的购买和管理,并确保难民能够在大流行病期间继续获得基本的保健,生育和心理健康服务。

叙利亚难民将黎巴嫩南部西顿市一处正在建设的建筑当作庇护所

图片来源:《外交政策》

有多种原因造成了许多国家没有在疾控计划中考虑难民的需求。一些国家以可能对国家主权造成潜在的威胁为由,明确表示不能或者不愿意给予难民和本国公民同等的健康服务权利;在另外一些国家,将难民的需求纳入疾控计划对于决策者来说有重大的技术性挑战——法律和行政方面的阻碍常常使难民无法在某些收容国获得医疗服务;在武装冲突的情况下,政府失去了对一些地区的完全控制,同时冲突还造成了很多医护人员的外流;在一些地区,难民人口的庞大规模和流动性也让收容国的卫生官员难以追踪有感染风险的人并确保随时有足够的医疗用品。从刚果民主共和国的埃博拉,肯尼亚的麻疹到海地的霍乱以及每年季节性流感的爆发,过去的疫情已经向人们展示了上述挑战是如何限制卫生服务的可获得性并加剧疾病在难民环境中的影响的。

尽管有联合国《世界人权宣言》(国际人权法)保护难民的健康权,有《日内瓦(四)公约》(国际人道主义法)保护难民在武装冲突中获得医护的权利,有《1951年难民公约》和《1967年议定书》(国际难民法)的不遣返原则(non-refoulement)禁止国家强迫难民返回本国,但当所有国家都自顾不暇的时候,这一本来就被很多国家避之不及的非优先项更加变成了低优先项。难民群体在疫情面前的脆弱性再一次反映出当下全球难民庇护体系存在的巨大不公正,无论是对难民个人权利的保护还是发达国家与发展中国家之间责任的分配都任重而道远。但国家决策的背后是每一个个人,如果个人的看法不改变,国家的行为就更不可能改变。

全球性的危机需要全球性的合作。当各国拥抱多边主义,将边缘化群体纳入危机预防工作,并尊重平等医疗保健权的国际准则时,就可以保护最需要的人免受更多不平等的伤害。冠状病毒揭露了一个残酷的事实:在我们为最脆弱的人群装备好全球卫生体系以前,世界永远不会为未来的大流行病做好真正的准备。

编译来源:

Foreign Policy:

Amid coronavirus spread, host countries ignore refugee health at their own peril(Ravi, S.)

The next wave(Colum Lynch, Robbie Gramer.)

You can't practice social distancing if you’re a refugee(Collard, R.)

数据来源:

Global trends - Forced displacement in 2018 - UNHCR. (n.d.).