作者:凌嘉亮、魏博伟 发布时间:2025-12-10 来源:复旦中美友好互信合作计划+收藏本文

引言

2025年11月下旬,曾被视为“特朗普最忠诚战士”的佐治亚州众议员玛乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)突然宣布,将于2026年1月提前辞去国会议员职务。她在声明和访谈中点名批评特朗普在是否公开“爱泼斯坦档案”、中东与乌克兰政策以及医保补贴等问题上“背离了America First”的承诺;而特朗普则社交媒体上回敬格林以“叛徒”“疯子”等标签,撤回对她的全部政治背书,并公开扬言在佐治亚州支持人选挑战她的连任。 这场公开决裂,标志着一段曾经象征MAGA运动的政治盟友关系走向终结,也把共和党内部本已潜伏的路线分歧推到了聚光灯之下。

图为格林与特朗普一同出席一次竞选活动。图片来源:The New York Times

本文以格林的政治轨迹为切入点:首先回溯她如何从网络另类右翼成长为国会层面的民粹政治家,并与特朗普及MAGA运动形成高度捆绑;继而梳理她与特朗普在“爱泼斯坦档案”、对外政策、科技与移民议题以及政府停摆时期医保博弈上的一系列冲突,揭示MAGA阵营内部“个人领袖”与“原教旨民粹”之间的权力与路线之争;最后,本文将把这一决裂置于当下美国更广泛的政治图景中加以考察,从特朗普、格林到马姆达尼,美国社会正在进入一种“民粹主义竞赛”的新政治格局当中。

01

1

从另类右翼到民粹政治家

玛乔丽·泰勒·格林成长于一个非常“典型”的城郊白人家庭。她在乔治亚州郊区的家族企业中长大,从小信奉基督教,成人后先是接手了父亲的建筑业公司,后又自己合伙创立了健身房品牌。

在格林步入政治以前,她首先是一个活跃在网络另类右翼与极端保守媒体生态中的人物。纽约客的分析文章指出,她在 2010 年代后期大量关注、生产并转发各类“阴谋论”内容,并逐渐以此在右翼舆论场中获得知名度。她当时公开为著名的“阴谋论”理论QAnon辩护,在为American Truth Seekers网站(现已关闭)撰写的文章中,格林把QAnon理论描述为揭露“深层政府”和“恋童癖精英集团”的“真相”。她多次以赞许口吻介绍 QAnon,并将希拉里·克林顿等民主党政治人物与所谓儿童性暴力、“撒旦仪式”等阴谋叙事联系起来。她还称主导发布此类信息的“Q”是“爱国者”,并声称“QAnon 里的很多东西已经被证明是真的”。

QAnon的支持者在MAGA政治集会上,图片来源:CBC News

而格林凭借另类叙事在网络右翼中积攒的知名度也替格林铺好了通往选举政治的道路。2020 年她在佐治亚州第 14 国会选区的竞选中胜选,卫报称她为“第一位公开拥护QAnon阴谋论进入国会的议员”。对很多保守选民来说,这些另类的右翼叙事并不是“黑料”,反而是她“敢说真相”“对抗建制”的证明。当她的激进言论被全国媒体放大、遭到自由派攻击时,当地的支持者反而表示,这让他们更确信格林“站在我们这边”。在格林的民粹主义叙事中,她塑造出了“人民与腐败精英”的生死斗争,并用另类右翼理论为其相对极端的立场披上了道德绝对化的外衣。而正是在这种叙事下,官方媒体对她的批评、国会对她的制裁,都可以被重新解释为“体制在打压说真话的人”,从而进一步巩固她支持者群体中的殉道者形象。

2

MAGA运动中最尖锐的矛

格林一直是特朗普最热情、最忠诚的捍卫者,也是众议院共和党会议中“让美国再次伟大”(MAGA)派系的关键人物,她的整个政治生涯都与特朗普和MAGA运动绑定在一起。格林曾经支持的QAnon理论把特朗普视为打倒“撒旦精英集团”的救世主,而她自己也多次说,是特朗普让她决定“参选、拯救美国、阻止社会主义”。在正式参与政治后,她在特朗普的明确支持下赢得了佐治亚州第 14 国会选区的共和党初选,并在 2020 年 11 月的正式选举中轻松获胜。在格林赢得初选的当天,特朗普在社交媒体上公开祝贺,称她是“未来的共和党明星”,强调她“在所有议题上都很强硬、从不放弃,是个真正的赢家”。

尽管主流媒体和两党建制派都普遍抨击格林的另类右翼立场,但特朗普仍然选择公开拥抱她,这种“容忍极端”的姿态不仅加深了格林和特朗普之间的象征性捆绑,也是特朗普向自己的极右翼基础盘释放的强烈信号:你们不是“不被看见”的边缘和负担,而是他“真正的民意基础”。此后几年,无论在国会内部还是在选举现场,格林都作为“特朗普最坚定的战士”频繁在特朗普集会上担任“暖场嘉宾”,比如在2022年宾夕法尼亚的一场集会上,她上台怒斥联邦调查局“侵犯了我们的总统的权利”,体现出她愿意以极端言辞替特朗普对抗“体制”和执法机构。

这种深度绑定在特朗普2020年大选失败之后达到极端。选举结束后,格林不是选择劝说选民接受现实,而是大肆宣传“偷走大选”叙事:她在电视访谈和社交媒体上不断重复2020年大选存在选举舞弊的说法,声称这场大选是通过疫情和选举制度被操纵的。在2021年1月国会认证选举人票前夕,格林在右翼媒体Newsmax上表示,她把即将到来的1月6日称为“我们的1776时刻”(1776年《独立宣言》签署,美国正式建国),并把这段视频置顶在自己的竞选主页上,用革命意象鼓动了极端支持者发动国会山事件。她还与其他146名共和党议员一起投票反对认证部分州的选举人票,为特朗普的“被偷走的大选”叙事提供了制度化的支撑。

美国众议员玛乔丽·泰勒·格林在众议院议事厅内戴着印有“特朗普获胜”字样的口罩。图片来源:路透社

总而言之,格林是特朗普时代共和党民粹化的典型代表。一方面,她以另类右翼叙事为核心话语,强调“纯洁的人民对抗堕落的精英和深层政府”的道德圣战,从而在白人城郊选民和极右翼社群中迅速累积象征资本与组织资源;另一方面,特朗普则在她身上看到了这种极端话语的动员潜力,将其塑造成MAGA阵营“最为尖锐的矛”,让格林用最激烈、最具攻击性的语言去说出他本人无法在正式场合中直接说出的东西。

02

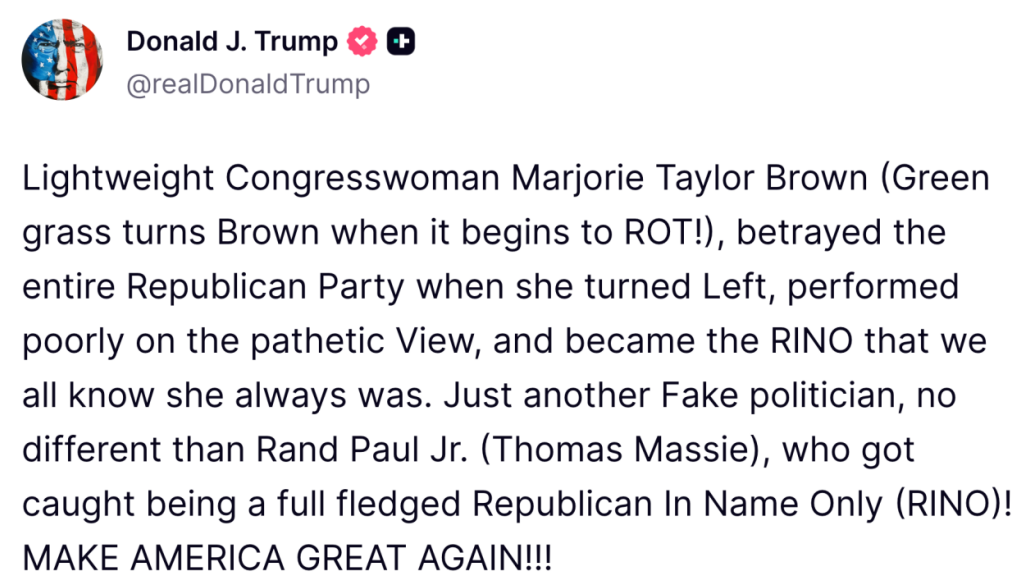

然而,格林这个特朗普主义“最忠诚的捍卫者”却在近期与特朗普公开决裂。特朗普在社交媒体上称格林为“叛徒”,撤回对她的一切背书,并公开鼓励党内人士在初选中挑战她;格林则用“被虐待的妻子”比喻这段关系,指责特朗普的语言煽动极端支持者对她发出死亡威胁,并在 CNN 等访谈中把矛头指向“有毒的政治文化”,把自己塑造成“坚持原则却被惩罚”的受害者。双方的冲突并非毫无端倪,这在她与特朗普围绕爱泼斯坦档案、对外军事与外交路线、H-1B 签证与 AI 监管,以及政府停摆期间医保补贴等议题上日益尖锐的分歧中早已可见——几乎每一个关键政策战场都在重演同一条裂缝:是把“基层民众的愤怒”置于优先位置,还是在军工、科技资本和党内机器的压力下向建制妥协。

图为特朗普在社交媒体Truth Social上痛斥格林,称其为“叛徒”与“名义共和党人”(RINO)。图片来源:Truth Social

1

爱泼斯坦文件:跨派协同引发的阵营引爆点

爱泼斯坦案件相关文件的公开议题,成为格林与特朗普阵营决裂的直接导火索。众议员玛乔丽·泰勒·格林表示,她与唐纳德·特朗普总统之间日益增长的敌意“完全归结于爱泼斯坦档案”。作为长期推动该议题透明化的议员,格林突破党派壁垒,联合三名共和党同僚及众议院民主党人,共同推动“公布爱泼斯坦文件”提案进入全体表决程序,这一跨派协同直接触碰特朗普阵营的利益底线。特朗普在2024年竞选时曾承诺就任后公开文件,但2025年执政后态度陡转,司法部与联邦调查局7月发布备忘录,以“无可信勒索证据”终止公开进程,形成鲜明政策反差。格林公开质疑:“(特朗普)为什么要如此拼命地对抗(公开文件)?”,并明确提出“我认为国家应该对这些文件保持透明,我不认为有钱有势的人如果做错了什么事就应该受到保护,”而特朗普则在Truth Social平台发文,将格林中间名改为“叛徒”,称其“落入民主党陷阱”。随着表决程序无法挽回,特朗普11月16日突然转变立场称“支持公开”,但双方矛盾已彻底公开化。这一曾被特朗普用来攻击建制派的“利器”,最终成为格林倒逼其让步的“回旋镖”。

从叙事结构上看,爱泼斯坦文件之争在某种意义上是格林支持另类右翼世界观的“自我反噬”。在另类右翼的叙事中,特朗普曾被塑造成对抗“撒旦式恋童癖精英集团”的救世主,负责揭露并惩罚隐藏在国家机器与全球资本网络中的儿童性暴力共犯。如今,在格林和其支持者的视角里,特朗普政府却通过司法部和联邦调查局阻碍爱泼斯坦档案公开、为部分“权势人物”保留空间,这等于从“救世主”滑向“遮掩者”,甚至被她隐含地描绘成维护“恋童癖阴谋”的同谋者。尽管格林已经在《The View》节目中公开表示自己“不再相信QAnon”,,但她的思维路径却保持一贯:越是有权力机构以“国家安全”“正在进行的调查”为由拒绝信息公开,她就越相信那里藏着真正的“精英秘密”。爱泼斯坦档案因而成为她重新上演“人民 vs. 精英”的完美场域——只是这一次,被放在“精英”一侧的不再是克林顿或民主党人,而是特朗普本人和他任命的司法团队。

图为2025年9月3日,佐治亚州共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林在美国国会大厦外举行的新闻发布会上,与已定罪性侵犯者杰弗里·爱泼斯坦的受害者、受害者律师和维·权·人士一同发表讲话。图片来源:POLITICAL

2

对外政策分歧:意识形态协同性的瓦解

格林对特朗普政府的多项对外举措都发起尖锐批评,且每次质疑都精准对接基层保守派的民意诉求,这种分歧在2025年呈现常态化对抗态势。针对伊朗的军事行动是首个冲突点。2025年6月特朗普政府以“遏制核扩散及保护以色列安全”为由,下令对伊朗纳坦兹核设施实施空袭。格林随即在X平台上提出质疑,指责这是 “完全的bait and switch”(“诱饵和转换”),“它感觉就像是为了讨好新保守派(neocons)、战争贩子、军工复合体合同商,以及那些从不是特朗普人的新保守派电视名嘴”,批评特朗普违背其 MAGA的反战争承诺。乌克兰问题则进一步激化矛盾。特朗普政府2025年提出“阶段性减少对乌援助”方案,计划将年度援助额度从450亿美元降至280亿美元,试图以“成本控制”平衡国内财政压力与盟友关系。但格林持更激进的“止损立场”,她在X上写道,“MAGA运动并没有投票支持向乌克兰提供更多武器”,“MAGA运动投票支持的是美国不再参与海外战争。”。2025年加沙局势升级成为MAGA阵营分裂的新焦点。特朗普政府的政策核心是维系美以特殊盟友关系:一方面通过向以色列输送价值80亿美元的军火巩固战略支点,另一方面多次否决联合国安理会关于“加沙停火”的决议草案,强调“以色列的自卫权不可妥协”。但格林的表态完全背离这一路线,格林以“人道主义优先”打破共和党亲以政治传统,成为首位将加沙危机定性为“种族灭绝”的共和党议员,与特朗普政府的“无条件支持以色列”立场形成尖锐对立。

而当特朗普宣布计划与叙利亚现任领导人艾哈迈德·沙拉举行会晤,试图以“接触政策”推动地区稳定时,格林与特朗普的矛盾已经接近公开激化。格林在社交媒体公开谴责这是“与独裁者握手的道德污点”。她表示,她更希望看到“白宫不停地开会讨论国内政策,而不是外交政策和外国领导人”。更具冲击力的是,她在CNN直播中直接对比特朗普的竞选承诺与执政行动:“2024年你说要‘把军队带回家’,2025年却在中东开辟新的冲突点;你说要让纳税人的钱用在自己人身上,现在每枚投向伊朗的导弹都耗费数百万美元,这些钱本可以修通佐治亚州的乡村公路,或者补贴本土的中小企业。”

特朗普与叙利亚现任领导人艾哈迈德·沙拉举行会晤,图片来源:美联社

这种对抗并非孤立的政策之争,而是MAGA阵营内部两条路线的正面碰撞:特朗普试图在“美国优先”与“全球战略影响力”之间寻求平衡,其外交决策需兼顾军工复合体、盟友关系等多重利益;而格林则坚守基层民粹最朴素的诉求——将资源从海外收回、聚焦本土民生,她的批评本质上是用“纯粹的美国优先”标准,拷问特朗普执政议程的偏离。这种意识形态协同性的瓦解,使得对外政策从“阵营共识”变成“分裂导火索”,也让格林凭借“敢对总统说不”的姿态,进一步巩固了在激进保守派中的话语权。

2

H-1B签证与人工智能监管:

科技资本与基层利益的对冲

在H-1B签证政策上的鲜明对立,成为格林与特朗普阵营裂痕扩大的关键推手。自2025年上任以来,特朗普政府虽逐步收缩H-1B签证发放规模,但鉴于科技巨头的人才需求,在一定程度上顾及科技巨头的利益诉求,通过调整H-1B签证政策,作为吸纳高端科技人才的政策工具。他在福克斯新闻访谈中公开表示,“美国本土缺乏足够高技能人才,需保留60万中国留学生及更多H-1B签证持有者,否则科技行业与高校将陷入危机”。这一立场与科技右翼“开放高技能移民、保障产业人才供给”的主张高度契合,但却直接触碰了格林所代表的基层民粹群体的利益底线,引发了部分MAGA选民与右翼政客的强烈不满。作为MAGA民粹势力的代表,格林持更为激进的立场,坚定反对任何扩大H-1B签证规模的政策动议,并明确主张废除该签证类别。她在X平台上直言,“H-1B签证正在夺走美国本土工人的就业机会,尤其是在技术领域,无数美国工薪阶层因外来移民竞争陷入失业困境”,痛斥大科技公司)、AI 巨头、医院等滥用 H-1B签证排斥美国本国人才。她还强调需要 “建设一个知识渊博、高技能、有竞争力、薪资优厚的美国工人基础”,以便使H-1B “不再必要”。

而就人工智能监管政策的分歧而言,特朗普政府的监管逻辑以“产业竞争力优先”为核心。2025年1月,特朗普签署签署了《行政命令14179》(Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence),意在强化美国在AI领域的全球竞争力。此后,白宫在2025年7月发布了《美国AI行动计划》(America’s AI Action Plan),明确强调加速AI创新。而格林则以“保护本土就业”与“维护州权”为核心发起挑战。她的H-1B立场反映出对本土劳动力保护的关注——在她看来,AI 行业的发展不能以牺牲普通美国工人为代价。此外,格林还反对OBBB法案中剥夺州政府制定 AI 法规的长期禁令。她认为州应有能力自行监管AI,而非完全被联邦锁定。她曾说,“我们不知道 AI 在未来十年能够做什么,给它完全自由并剥夺州的监管能力很危险。”

图为《美国AI行动计划》的封面,其中明确提出“赢得竞赛”的口号。图片来源:The White House

在科技议题上的对立并非简单的政策分歧,而是反映了共和党内部“全球化商业利益”与“本土主义民意”的深刻对冲。于特朗普而言,根据《卫报》(The Guardian)的报道,硅谷在2024年美国大选中共献金约3.941亿美元,特朗普的当选与共和党的执政高度依赖科技右翼的资金支持。而作为更纯粹的“MAGA代言人”格林,则更加需要来自基层选民的选票支撑,矛盾的不可调和性进一步激化了双方的政治对抗。

3

政府停摆与跨党派协作:医保议题上的立场冲突

2025年10月1日,美国联邦政府因国会未达成拨款共识正式进入停摆状态。此次停摆的核心分歧之一聚焦于《平价医疗法案》(Affordable Care Act)的补贴延续问题——民主党主张延长对中低收入家庭的保险补贴以遏制保费飙升,而共和党主流阵营则坚持“先恢复政府运作、再议医保政策”的立场,拒绝将补贴延长作为拨款法案的附加条件,两党博弈导致预算谈判陷入僵局。在此背景下,MAGA阵营核心成员、共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)与民主党在医保议题上出现罕见的立场交汇,其跨党派政策表达成为观察MAGA阵营内部分化的重要切口。

相较于大多数共和党同僚仍坚守党派立场、拒绝与民主党达成政治妥协,格林的立场突破性转变源于其对选区基层利益的直接回应。她公开对医保费用失控表达强烈不满,直言对保费飙涨感到“极度厌恶”(absolutely disgusted),将此定性为亟待解决的“健康保险危机”。与共和党领导层“淡化医保争议以推进拨款”的策略不同,格林明确打破党派叙事框架,提出“在这个问题上,我看不到党派界线”的主张,强调医保成本高企对普通美国人的普遍性伤害已超越党派利益分歧。她进一步呼吁国会两党摒弃博弈思维,共同制定“真正实现医保可负担性”的解决方案,而非将医保议题作为停摆博弈的筹码或固守党派忠诚。

《平价医疗法案》宣传图,图片来源:CAP

格林的立场表达获得民主党核心力量的公开认可,形成有限度的跨党共识。众议院民主党领袖哈基姆·杰夫里斯(Hakeem Jeffries)明确将格林称为该议题上“为数不多的共和党盟友”,其核心原因在于二者在“遏制医保成本”这一目标上形成共鸣——民主党需借助共和党内部的分歧扩大议题影响力,而格林则需通过跨党发声强化自身“基层利益代言人”的形象,二者的协作本质是“目标契合下的策略性共识”。从MAGA阵营内部分化的视角看,格林的医保立场本质是其“基层民粹优先”路线与特朗普阵营“党派利益优先”策略的又一冲突体现。特朗普政府及共和党领导层更关注通过预算谈判巩固执政权威,而格林则坚持以选区选民的民生痛点为政策出发点,这种差异使得她在医保议题上的跨党协作成为必然选择。正如其对共和党领导层的批评所指出的那样,她对党内“未提出阻止医保费翻倍的具体计划”感到极度不满,这种不满进一步强化了她与共和党主流及特朗普阵营的政策裂痕。

03

1

谁代表“真正的 MAGA”?领袖崇拜与原教旨民粹

从权力结构看,特朗普与格林的决裂,本质上是MAGA 阵营内部“个人领袖”与“原教旨MAGA主义”之间的权力博弈。对于特朗普而言,公开撤回对格林的背书、称其为“叛徒”,并鼓励党内人在初选中挑战她,并不只是情绪化发泄,而是一种典型的“惩戒信号”:通过当众处罚一位曾经的核心盟友,向整个共和党和MAGA 阵营传递清晰信息——任何在爱泼斯坦档案、对外政策、医保等关键议题上偏离总统路线的人,都可能失去资源和庇护。这是特朗普把MAGA运动内部的忠诚,进一步个人化的尝试。

但格林之所以敢于“顶撞家长”,恰恰因为她已经不再只是特朗普的政治附庸。一方面,她在推动公开爱泼斯坦档案时跨越党派,与民主党人和少数共和党议员合作,成功把“权贵掩盖性犯罪”的议题推到全国政治中心;另一方面,她在政府停摆期间高调批评本党在医保问题上的无作为,刻意把自己塑造成“替小镇工薪阶层说话”的少数派。这样一来,“反精英”的道德资源不再为特朗普独享,格林也可以反过来指控特朗普为了保护某些权势人士而“背叛受害者”,从而以“更忠诚、更原教旨”的姿态,向MAGA 选民发出代表权挑战。因此,当媒体和党内人士开始谈论她“可能在2028年问鼎更高职位”时,她一方面否认“有具体计划”,另一方面又通过强调“当前MAGA 已被稀释”“只有我还在坚守原教旨保守主义”,在事实上试探“第二个特朗普”的位置。

2022年,格林和川普在高尔夫球比赛中共同观赛,图片来源:美联社

在这种力量对冲之下,格林宣布于 2026 年退出国会,既是被迫收缩,也是有意布局:在特朗普公开反对、党内资金与组织资源快速抽离、选区初选压力剧增的情况下,继续参选很可能以失败收场,严重削弱其“胜利者”形象。选择暂时离开国会,可以避免留下选举失败的污点,同时保留媒体曝光度和核心支持群体,为未来在其他层级、其他赛道再度出场留下余地。从这个意义上说,格林的“离职”更像是一种“以退为进”的民粹政治策略——把自己从“特朗普宠臣”转化为“被领袖背叛的真正代表”,为下一轮权力重组预先占位。格林代表的是从民粹运动内部长出的新一代政治创业者:她同样以“人民对抗建制”为动员逻辑,却把矛头一部分转向了原本的领袖,声称特朗普已经在与资本、军工和华盛顿精英的交易中“背离初心”。

2

“民粹主义竞赛”:左右翼争夺“人民”的代表权

格林与特朗普的决裂,本质上不是民粹主义的终结,而是右翼民粹内部的“路线之争”。但在更广泛的政治场域,特朗普主义也并非民粹主义的唯一形态,同一时期左翼民粹力量——从桑德斯、AOC 到马姆达尼——在城市和基层层面持续前进。美国社会正在进入了一种“民粹主义竞赛”的状态——右派、左派都在争夺“谁有资格代表人民”“谁才是反建制”的合法性,“人民对建制的失望”成为两翼共享的政治资源。

民粹主义不是某种固定的意识形态,而是一套“构造人民”的政治逻辑:原本彼此无关的社会诉求和不满情绪通过某种特定的叙事被串联在一起,而对立面则被压缩为抽象的“精英”“建制”“权力集团”。因此,“人民”本身就不是一个一开始就存在的、清清楚楚的群体,而是被各种政治力量不断抢着命名、抢着代表的一个空洞的符号——它通过被不同的政治力量填充而获得意义。在这个意义上说,无论“MAGA”还是马姆达尼的“99%”都不是预先存在的社会实体,而是不同政治力量通过话语临时拼接出来的身份。右翼民粹把枪权、反堕胎、反移民、基督教民族主义、对全球化和多元文化的怨怼缝合成“被深层政府和自由派腐蚀的真正美国人”,而左翼民粹则将房租、交通费用、工资停滞、学生债和警务暴力等议题串联为“被可负担性危机挤压的工薪阶层”以对抗地产寡头、华尔街和当权政府。

美国茶党运动,图片来源:BROOKINGS

民粹政治当然不是什么新现象——从上世纪的乔治·华莱士,到近年的茶党运动、特朗普上台,美国一次又一次经历过以“人民对抗建制”为名的政治浪潮。但那些浪潮在很长一段时间里,往往以某一种叙事、某一个领袖为中心,被理解为相对单一的民粹时刻。今天的情形却不同:我们看到的是多条彼此竞争的民粹主义叙事同时展开——既有以特朗普、格林为代表的“MAGA 版”民粹,也有以桑德斯、马姆达尼为代表的左翼民粹,它们都声称自己才真正代表“被遗忘的大多数”,都用强烈的道德语言控诉腐败的精英、失灵的体制,而且都在各自的选区和支持者当中获得了极强的共鸣。换句话说,当下的美国不只是“出现了民粹主义”,而是进入了一种谁更能代表人民、谁更有资格翻桌子的“民粹主义竞赛”。

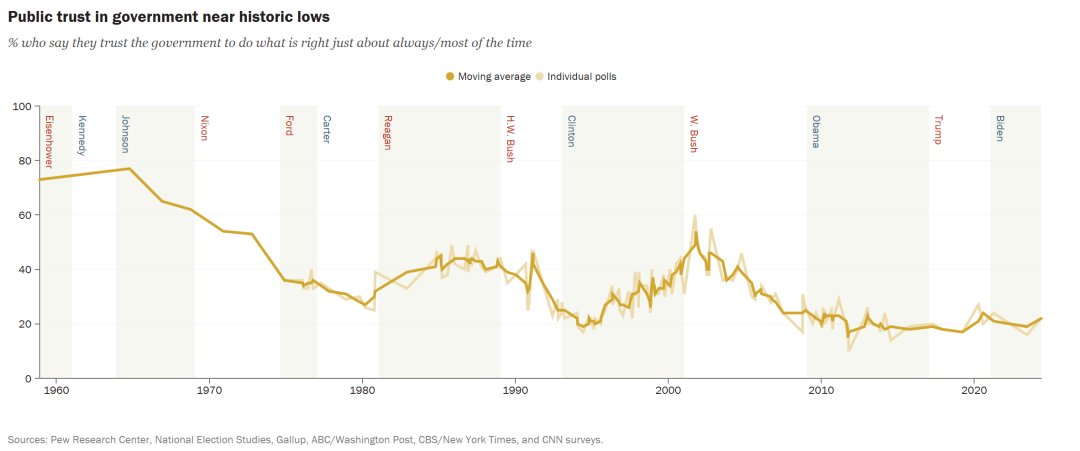

之所以会出现这种左右民粹“你追我赶”的局面,与美国社会对建制的深度失望密切相关。多项近期民调显示,只有约四分之一的美国人认为民主制度运转良好,信任联邦政府“经常或多数时候做正确事情”的比例徘徊在 20% 左右,处于近几十年低位。 经济不安全感与政治幻灭感叠加:通胀、住房和债务问题长期居于公众关切前列,对政府与企业腐败的担忧在 2024–2025 年显著上升。 针对亿万富翁政治捐赠的调查也显示,多数美国人对大额金主左右选举持负面看法,认为贫富差距与寡头化趋势正在侵蚀普通人的政治影响力。 这种结构性不信任为“人民 vs 精英”的民粹叙事提供了极其肥沃的土壤,使得无论是右翼还是左翼,只要能有说服力地指认一个“腐败的上层”,就能迅速获得广泛共鸣。

仅有 22% 的美国人表示,他们“几乎总是”或“多数时候”信任联邦政府做正确的事情,处于历史低位,图片来源:皮尤研究中心

而在这场“民粹主义竞赛”当中,除了左右翼政治家都争相利用人民对建制的失望以获取选票,一个更加值得思考的问题是:当民粹主义真的赢得选举、握有权力之后,那些已经“在台上的民粹派”如何在维持自身叙事的同时进行实际执政。特朗普就是最典型的例子:他一方面需要扮演“反建制的领袖”,不断讲述自己如何对抗“深层政府”“腐败精英”,另一方面又必须在现实中做预算交易、安抚盟友、处理外交和金融市场情绪,这些都不可避免地让他看上去越来越像“那个体制的一部分”。正是在这种张力下,我们才会看到特朗普对不同新兴民粹力量采取迥然不同的策略:面对格林这样的“内部原教旨派”,他选择贴上“叛徒”标签、撤回背书、扶持初选挑战者,试图通过惩戒来维持自己对“MAGA 正统诠释权”的垄断;而对曼达尼这样的左翼市长,则在一开始通过邀请其到白宫会面、公开祝贺其当选的方式,尝试把对方纳入“可以合作的地方领导人”范畴,既展示自己愿意“听人民的声音”,又把这股城市左翼不满收编进正常的联邦—地方关系之中。前一种做法是在运动内部划定边界、防止有人抢夺“真正的人民”的位置,后一种做法则是在体制外压力出现时,通过礼貌示好和有限合作,把这种压力部分化解为常规政治的一部分。

2025年11月21日,特朗普在白宫椭圆形办公室与纽约市当选市长佐兰·马姆达尼握手。 图片来源:美联社

因此,在“民粹主义竞赛”的当下美国社会,仅仅拥有一套动员力极强的民粹叙事已经不够了。民粹话语固然可以在短时间内迅速聚拢愤怒与不满,帮助政治家赢得选举,但一旦进入执政位置,他们就不得不在预算、外交、治安、资本等多重约束中做出妥协,这又会立刻被下一轮如狼似虎的新民粹叙事扣上“堕落为建制精英”的帽子。因此,更关键的问题除了“谁的民粹话语更响亮”,更是在借助民粹叙事上台之后,谁能够真正缓解美国民众对建制的普遍失望,切实提升公共服务质量、改善多数人的经济处境。只有那些能在这一层面交出答卷的政治力量,才有可能超越短期的选举周期,带领美国社会逐步走出以“谁更反建制”为中心的民粹竞争时代。