作者:吕雅、丛琬晶 发布时间:2023-05-15 来源:复旦中美友好互信合作计划+收藏本文

经过100年以来最漫长的议长选举,凯文·麦卡锡(Kevin Mccarthy)在第15轮投票中终于成为美国118届国会众议长。

对于本次议长选举中的乱象,美国《纽约客》杂志网站发布了一则政治讽刺短文,将共和党极右翼成员对麦卡锡竞选议长的阻拦,比喻为极右翼成员哄闹着藏起了麦卡锡的木槌。对此,虽然共和党众议员吉姆·乔丹(Jim Jordan)承认现场“有一点儿乱”,但他坚称:“这就是最好的民主。”[1]

理解美国国会近十五年的演变历程有助于分析如今美国国会矛盾局面形成的原因。

一小群绰号为“永不凯文”的共和党人拒绝选举麦卡锡为议长(图片来自路透社)

议员由双重身份转向三重身份

美国国会是西方代议制民主和分权制衡原则的重要载体。在此基础上,美国国会议员具有双重身份。一方面,国会议员是联邦立法者,参与制定联邦法律,代表美国的国家利益。另一方面,国会议员由各州选区选民选出,代表各地方利益,不断寻求促进本选区利益的联邦法律制定。

这二者的身份存在内在张力与内生矛盾。《联邦党人文集》第51篇提到分权制衡的原则“野心必须用野心来对抗”,即“防止把某些权力逐渐集中于同一部门的最可靠办法,就是给予各部门的主管人抵制其他部门侵犯的必要法定手段和个人的主动。”这是美国国父所设想的“双重安全”。

然而,美国政客的个人政治形象在选举和政治活动中的重要性与日俱增。自上世纪90年代,美国左右两翼在税率、医疗保险、堕胎、枪支管理以及海外战争等问题上的分歧日益凸显。2008年国际金融危机让积压在美国国内的分歧和社会危机集中爆发,随着传媒的普及尤其是社交平台的兴起,选民开始更加直接地了解和参与国家政治,政策分歧被特性群体的身份认同和归属问题所取代,这一趋势演变到极处,就是共和党拒绝在2020年共和党全国代表大会上提出纲领,只是简单申明将无条件支持特朗普。这种身份政治危机被美国政治学家福山(Francis Fukuyama)称之为“新部落主义”。

随之而来的是议员开始更加重视塑造个人的政治形象,以追求个人的政治声望,个人政治声望也成为美国国会议员的第三重身份。政治形象由一系列符合特定群体身份认同的标签组成,如种族、性别和其他广义的社会群体划分等。个人政治声望则是以议员在国会中的位阶为代表的。例如,普通议员想成为委员会主席,再上一层的议员想要不仅守住委员会主席的位置并拥有安排委员会小组成员名单的权力,像麦卡锡这样更有野心的议员则想统领整个议会。

众议员迈克·罗杰斯(Mike Rogers)在第14轮投票中冲向马特·盖茨,险些上演“全武行”。有消息人士透露,盖茨要求麦卡锡让他出任军委会一个主要小组的主席,但作为众议院军事委员会主席的罗杰斯已有其他满意的人选,罗杰斯担心盖茨以此为要求交换投议长支持票。(图片来自路透社)

议员由双重身份向三重身份的转型导致了新的矛盾:议员在处理个人声望、联邦利益和地方利益的优先顺序时发生了改变。在双重身份时代,议员仍可以保持相对的政策平衡性,在国家重大利益议题上,保证联邦利益优先,在国内公共议题上,保证地方利益优先,个人的政治声望是通过对于联邦利益和地方利益的追求来实现的。而到了三重身份时代,极化的社会政治价值取向和广泛的社交媒体讨论,让政客的个人政治声望可以在短时间内发生极大的起伏。因此,议员更倾向于优先确保个人的政治声望,以保存议员位置或提升在国会中的位阶。

国会权力的外溢

自从2008年国际金融危机爆发后,美国中下层经济利益严重受损,草根普遍的“失落”情绪转为对新自由主义的排斥和对自私的美国政治精英的怒火,保守主义与右翼民粹主义开始“抬头”。

在共和党人内部,保守派为反对奥巴马和民主党推行的新自由主义政策,先后于2009年兴起了主张财政保守政策的“茶党运动”,在2015年组成了更加保守的众议院小组“自由核心小组”(Freedom Caucus),这一小组代表了众议院最保守和最右翼的集团。如前文所述,与极右翼兴起并存的是“新部落主义”的兴起,这使得极右翼成为“反奥巴马”和“挺特朗普”的重要支持力量,并引起民主党的反扑,带动了美国国内反建制运动和两党激烈的对立竞争。

由此导致了国会权力的外溢。自整个冷战时期到小布什政府,政府和总统是非常强势的,许多观察家发现了行政权力的扩张。但自奥巴马执政以来,国会议员的提案开始反映并加剧推动美国国内政治的分裂与极化程度,国会议员越来越愿意走上前台进行“政治表演”。在占据更多政治话题后,议员开始拥有更多的话语权,并更乐于把或左或右的“本部落”政策意见反映在法律制定上。

“否决政治”(vetocracy)是国会权力外溢的重要表现。行政机关欲推行某项政策时常遇到被国会“某一部落”议员抱团反对而无法推行的情况,国会对政府的掣肘大幅提升,导致比起利用政府来推进群体利益而言,阻止政府做事更加容易。这一现象被美国政治学家福山在2016年的论文称为“否决政治”。“否决政治”发展到极端情况就是行政机关的彻底瘫痪失能。在奥巴马和特朗普时期,民主党和共和党为相互反对曾导致政府“关门”。当下,美国政府债务突破法定上限、即将面临违约危机,麦卡锡选择同意共和党极右翼的要求,不削减开支就不提升债务上限,新一轮政府“关门”或许近在眼前。

国会权力的外溢还表现在立法授权的扩张。以《台湾政策法》(Taiwan Policy Act of 2022)为例,表面上看这一法律是渲染对华竞争。但从更深层的美国国内政治博弈来看,此举是国会希望通过立法,在原本不需要立法权参与的行政领域,加上国会的指导和授权,其本质是立法权为行政权加套了“笼头”。

功能受阻的国会

理想状态下,议员在进入国会后,随着时间渐长、资历渐深,他会被逐渐磨圆棱角,学习谈判和妥协,成为立场鲜明但身段柔软的成熟议员,推动国会在内部平稳运转。

然而,在日益极化的“新部落主义”下,进行立场炫耀、政治表演成为议员攫取政治声望和资源的手段,越来越多议员的观点并非完全基于立场本身,而是由于其不成熟、不健全的政见无法受到规训和调整,反而成为其打造政治身份和政治筹码的捷径。这事实上间接锐化、僵直化了议员的身段,使其越来越无法进行跨派系的谈判和妥协。国会的运行也开始变得生涩和艰难。

在此基础上,古典派议员的边缘化与退出,使得国会缺乏能控制局面的重量级人物。首先,由于美国国内选民民粹情绪高涨,古典派议员不善于迎合选民“新部落主义”需求,又或被其他派系怀疑是“两面三刀”,因此逐渐被边缘化,甚至被驱逐出国会。加上许多古典派议员年事已高,只能逐步退出。

2021年美国“国会山骚乱”(图片出自EPA Images)

就连作为最后一道保障关卡的“议长”,也在上位前被剥夺了权力,国会愈发运转失灵、功能障碍。议长的位置,相当于是让议会钟表正常运行的最后一道保险。这就要求议长不仅要有广泛的“面上”的人缘,更要有协调和决断实质性工作的能力与魄力。面对国内经济与社会问题,正是当下美国最需要一个运行良好的国会的时候。但麦卡锡在其上位之初,就被“自由核心小组”逼迫着“掏空”议长权力,允许即使只有一位议员也可以提出罢免议长的动议,使其成为有史以来最弱势的议长。

从这个角度来说,随着国内政治矛盾缠身,国会运转失灵,美国国会议员越来越有在对外事务上进行“激进”甚至“无知”的表态和行动的冲动,通过立法提案、美台高官互访、发表亲台言论等方式,从法律、政策和舆论等层面,充当反华亲台急先锋,迎合当下美国的极化政治环境为其获取更多筹码。据彭博社报道,2022年,美国国会议员访台人数创十年来新高。

美国一些政治精英炒作“中国威胁论”,渲染“虚假的恐惧”,在“流沙”上构筑团结,利用“台湾议题”挟持和限制中国发展,是因为美国国内政治“极化”深重、面临“失序”危险,需要利用“中国威胁”转移国内视线,避免直面美国国内“真正的矛盾”。

从这个角度来说,麦卡锡坚持与蔡英文会面,既是美国政治矛盾的产物,也是美国政治矛盾的表征,并且可能会加速这种矛盾的发展。

国会与政治体系的矛盾延伸:

台湾对美的游说传统

总结中国海峡研究院系列研究成果,本文认为台湾对美的游说传统开始于上世纪中叶,历经三个发展阶段。二战时期,台湾国民政府与美国的交流更多基于意识形态和当时时局。1948年12月1日宋美龄曾亲赴美国,向美国公众宣传国民政府,并雇佣美国政治掮客威廉·古德温(William Godwin)来组织国府媒体人同美国国会议员会面。除了台湾当局的主动游说外,冷战时期美国亦有基于意识形态的自我内部游说。这令美国政府将国民政府贪污美国援助款的不满放在一边,为台湾提供军事保护,成立驻台美军司令部,反对中国进入联合国等。在20世纪50年代末期和20世纪60年代前期,台湾政府游说的影响力达到顶峰。

20世纪70年代,随着美苏争霸日益激烈,美国政界意识到制定外交政策不能被台湾当局过度影响,开始与大陆接触。此外,台湾当时通过邀请“访问”,甚至赠送贵重礼物来影响美国高官,但这种游说被卡特总统深恶痛绝,产生了相反的效果。台湾1971年失去联合国席位和1979年与美国“断交”也有部分上述原因。后来,为避免被“抛弃”,台湾当局聘请四位在美华人学者提出四点建议,尝试通过学术界来影响政治界,让学者去影响政客,此举不但效率较高且不容易落人把柄,最终有消息称台湾实质性参与了制定《与台湾关系法》(Taiwan Relations Act)。

20世纪80年代,“台独”游说出现,台湾在美国的游说活动出现分化。一方面是台湾当局主导的游说活动,另一方面是以台湾人公共事务会(FAPA)为代表的台独势力的游说活动。在2001年陈水扁上台执政后,FAPA与民进党高层因共同的“台独”诉求合流。民进党当局收割完整的台湾在美游说力量。

综合外交学院张清敏、闫世东以及上海交通大学周文星、王伟男的研究,当代台湾的游说类型包括以下几种。

一是“外国代理人”制度。台湾在美国成立派驻机构,或高薪雇佣华盛顿咨询、媒体、公关公司和律所对美国国会和其他机构进行重点游说。其中,1995年卡西迪律所成功促成了李登辉访美,由此造成中美外交风波,酿成第三次台湾危机。据国际政策中心(Center for International Policy)发布的报告《台湾游说》(The Taiwan Lobby)研究发现,仅在2019年一年,台当局就花费近500万美元,雇了7家公关公司游说美国政客。从游说目标机构来看,台湾游说的重点是国会,尤其是众议院。2019年众议院被台湾游说机构联系400次,其次是参议院74次,再次是智库30次。从国会议员来看,90%的美国会议员都被联络过,佩洛西的被游说次数名列第一(见下图)。接受政治献金数名列前三(见下图)。

台湾游说最多的美国国会办公室和委员会(图片出自Center for International Policy)

2019年接受台湾政治献金最多的美国政客(图片出自Center for International Policy)

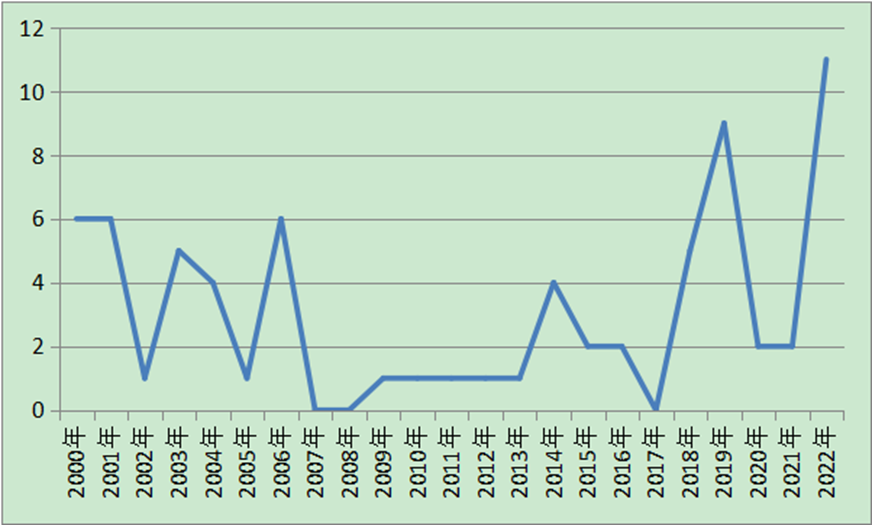

二是“邀请外交”。主要形式是邀请美国政客到访台湾,并支付其全程开销,有时甚至直接给其提供政治献金。“邀请外交”的适用对象包括:1.有潜力的美国政客,如就任总统前的克林顿曾以州长身份四访台湾;2.曾给台湾做出贡献的离职官员;3.国会议员和议员助手;4.学者。2022年9月中国海峡研究院研究发现,从2000年到2022年9月中旬,美国政客(包括在任和前任政客)以各种理由访问台湾66次,并于2022年突破新高(见下图)。

2000年到2022年美国政客访问台湾次数(图片来自中国海峡研究院)

三是资助美国学术和智库机构,推动有利台湾的法案与政策通过。2020年,前美国进步中心雇员伊莱·克利夫顿《台湾金援智库:无所不在但鲜为人知》的报告称,台湾当局常年通过台北经济文化代表处向布鲁金斯学会、美国进步中心、新美国安全中心、战略与国际研究中心以及哈德逊研究所等五家主流智库提供金钱资助,促使这些智库专家发布报告、举办研讨会、参与美国国会听证会,为立法者和政策制定者积极献策,推动有利于蔡英文当局政策的出台。然而,这些智库对接受台湾当局资助一事轻描淡写,将资助金额放入智库年报或网站极不起眼的地方。

在一定程度上,美国国会的亲台力量主要是靠台湾的经济力量维系。台湾《中国时报》2023年1月16日曝光,台“驻美代表处”聘请5家公关公司在华盛顿进行游说,一年预算达新台币3672万元,希冀以经济方式购买“有史以来最好的台美关系”。相比较政府和军方人员,国会议员及其助理在行动上的敏感性较低、自由度较大,往往成为部分台湾政客游说的主要目标。

然而巨额游说之后,台湾在美国政客面前却愈显卑微。2022年4月,美国参议员林赛·格雷厄姆窜访台湾时,公开要求台当局采购在其选区南卡罗来纳州生产的24架波音787客机,价值高达80亿美元,现场蔡英文频频点头,但台当局会后却心虚否认该事,甚至将格雷厄姆要求台湾采购飞机的视频翻译部分“消音”,台当局发布的新闻稿中也对相关内容只字未提。

此次蔡英文“过境”美国遇冷,所到之处抗议人群如影随形。洪都拉斯与台湾“断交”不久这个时间节点上,蔡英文过境的简报会被美国国务院临时取消,甚至有媒体称接待红毯变短,作为“金主”出席纽约哈德逊研究所“颁奖”的邀请函却没有被印名字,蓬佩奥等多名政要缺席活动,麦卡锡更是仅公布一份简陋低调的“与蔡英文的两党会议”通知宣布会面。《华尔街日报》观察称,蔡英文“此行几乎没有出现在公众视野中”。

种种迹象表明,美国对台战略发生改变。一部分迹象显示,为对冲中国的崛起和发展,美国已经把台湾从一个必须要保护、不能让大陆得到的一个战略资产。随着全球经济承压和美国转嫁经济压力,台湾本身就面临经济发展的重重困难。台当局前“立委”郭正亮就表示,一旦中美对抗加剧,那美国政府也会加速从台湾搬空台积电的步伐。2022年12月8日台湾《中国时报》报道,台湾商业总会主席赖正镒表示,台积电去美设厂有许多弊端,如:原应留在台湾的就业机会、外汇收入、税收等都被美国“磁吸”过去,对台湾造成伤害。

在此背景下,民进党“台独”势力的民众市场也日益薄弱。民进党在2022年台湾“九合一”选举中大败,蔡英文被迫辞去民进党党主席职务;在蔡英文过境美国前夕,岛内反对声浪不止。此次蔡英文无视岛内民意反对和美国的冷遇,试图以“过境”加强所谓“台美联盟”关系,为自己留下政治遗产。

从这个角度来说,台美两边一些政治人物都在各取所需,用个人政治利益计算和政治意义上的思维去审视和处理台湾问题,构成了当下中美关系面临的主要威胁。

作者|吕雅、丛琬晶

来源|复旦中美友好互信合作计划