作者:钱益民、唐一飞 发布时间:2024-10-14 来源:复旦上医+收藏本文

如何办好医学院,如何培养中国本土的医学人才,以实现现代医学的本土化,是一个世纪以来几代医学教育工作者孜孜以求的目标。毫不夸张地说,颜福庆以广泛的人际关系,以及对时事的精准判断,成功打造了医学教育本土化的范本,即上海医学院。早在1918年,兰安生与颜福庆在萍乡煤矿工作时,曾因颜氏广泛的社会关系深受触动。在写给其上级海筹(Victor H. Heiser,1873—1972)的信中,兰安生写道,颜福庆的“主要能力是他与官员的社会关系”,“他作为政治家的能力大大超过了他的医学水平”。兰安生在颜福庆身上得到启发,他渐渐认识到洛克菲勒基金会单纯开展“项目式”的工作(如萍乡煤矿钩虫病防治),缺乏“可持续性”“可示范性”,根本无益于推广公共卫生理念。只有通过开展医学教育,才有可能在中国精英中建立人际关系,进而推广“在地化”的公共卫生,这一想法最终间接促成北京协和医学院公共卫生科的成立。此外,颜福庆对于医学院“专任教师”的重视与强调,上医师资的聘任制度、培训制度,以及对于优秀毕业生的留用惯例,让我们感慨一所优秀的本土医学院办学是多么不易。同时,颜福庆成功的实践经验也为我们今天医学院的人才培养、教师队伍建设等问题提供了启示。

——摘自《医学教育的本土实践:颜福庆创办上医研究三题》

医学教育的本土实践:颜福庆创办上医研究三题

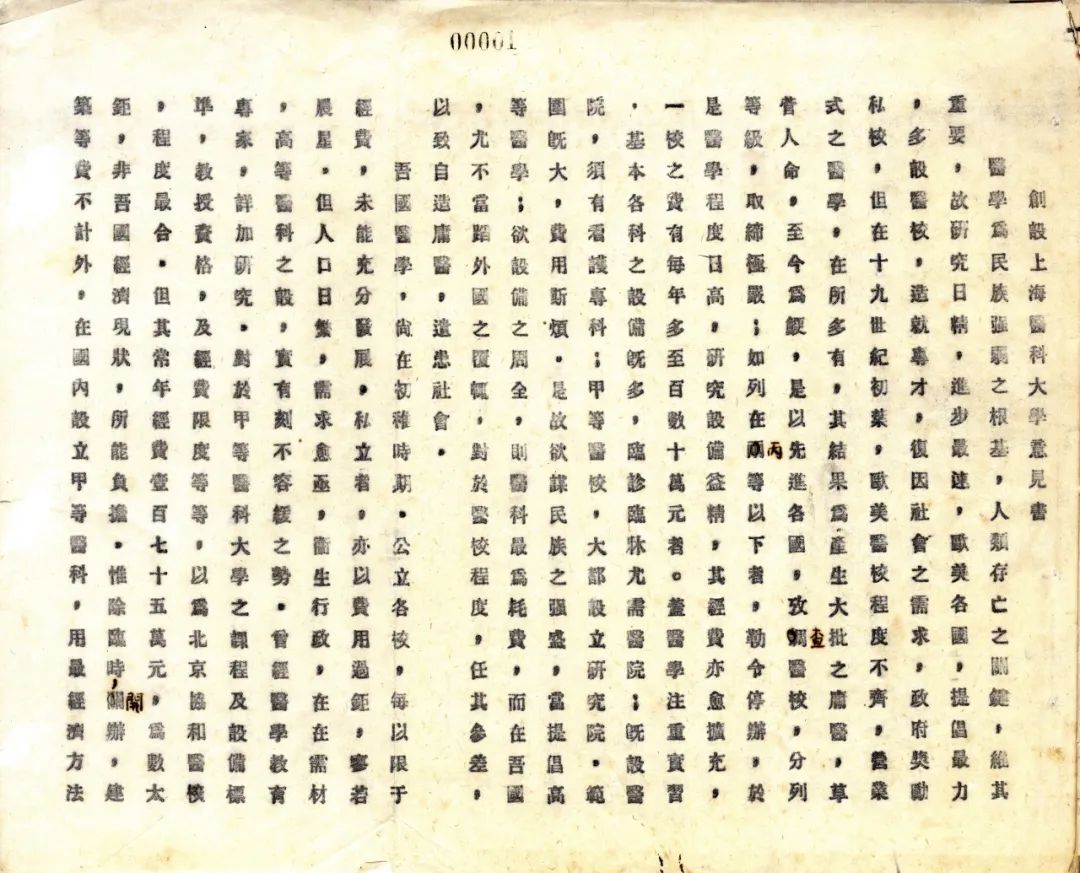

在颜福庆创办上海医学院(以下简称“上医”)之前,有一份对于了解上医早期结构和框架极为重要的档案资料《创设上海医科大学意见书》(以下简称《意见书》)。《意见书》中有这样一段话——

医学为民族强弱之根基,人类存在之关键。惟其重要,故研究日精,进步最速。欧美各国,提倡最力,多设医校,造就专才。复因社会之需求,政府奖励私校。但在十九世纪初叶,欧医校程度不齐,营业式之医校,在所多有。其结果为产生大批之庸医,草菅人命,至今为鲠。……是故欲谋民族之强盛,当提倡高等医学;欲设备之周全,则医科最为耗费。而在吾国,尤不当蹈外国之覆辙,对于医校程度,任其参差,以致自造庸医,遗患社会。

▲

《创设上海医科大学意见书》

这段文字提示我们:1926—1928年的中国医药卫生界,已确认医学与民族强弱的关系,又越过了全盘沿袭日本模式的时代,到了各学派竞相出场、激辩交锋的十字路口。离开湖南来到上海的颜福庆,对国内外医校的发展趋势了然于胸,因而愈发意识到创办本土医学教育意义重大。在上医的历史中,颜福庆如何“从无到有”办起国际知名的医学院校还有诸多地方有待进一步讨论,例如从湘雅到上医颜福庆如何缔造上医的师资队伍,上医的经费来源渠道和使用情况,上医是如何借用红十字会总医院为实习医院,之后又如何在枫林桥建起“上海医事中心”的。本文试图利用颜氏书信、上医档案、报纸期刊等资料,还原颜福庆创办上医的几个关键问题,以窥颜氏如何在多元、开放的上海实现医学教育的本土化。

师资是医学院的根本问题。师资水平直接决定一所医学院的水准,这是毋庸置疑的。关于上医的师资来源问题,颜福庆在1937年4月1日上海医事中心开幕式的发言中指出:

等尔时本人,方长北平协和医校,经张校长敦促,南下就职,商请历来对于医学教育有丰富经验者如朱恒璧、张伯钧、白良知、赵运文、高镜朗、任廷桂、周诚浒、应元岳诸先生积极筹划,并与医界学者乐文照、谷镜汧、林国镐诸先生,共策进行,于是临床、基本各科师资延揽略定。

上面这段讲话最终发表在《申报》增刊上,题目是《国立上海医学院之回顾与前瞻》。细读全文,颜福庆回顾了医学院总体的发展历程,开篇就提起建校初期延请的诸先生,可见师资在其心中占据相当地位。写于1957年的一份档案《颜福庆副院长的生平片段》则从另一角度再次印证了颜在建校初期重视师资的事实。颜福庆认为,要把医学院办好,“物质条件虽然重要,但更重要的是师资”,医学院“必须找到优秀的教师,而且必须是专任教师”。如果说师资是“教”这方面的问题,那学制就是“学”这方面的问题。除了重视师资,颜福庆对于如何设置科学合理的学制也同样高度关注。办医学院以培养医学人才,如何才能兼顾医生“量的增加”和“质的改善”?当时颜福庆的答案是推行两级制医校,即医学院校应分为大学医学院和医学专修学校两级:大学医学院程度较高,学制为六年制,专门培养医学师资;医学专修学校程度次之,在教学内容上缩减课时,学制为四年制,主要培养大量执业医生。以此标准,上海医学院属于前一种,标准更高,对师资的要求也更高。中国医学教育应推广两级制的建议是由国际联盟(简称“国联”)来华考察的专家提出的,颜福庆对于国联的报告非常关注,因此可以认为颜福庆“两级制”最初的思想来源是国联的报告。

《颜福庆传》一书中引用凌敏猷(1902—1991)的回忆,将上医和湘雅的关系总结为“没有湘雅就没有上海医学院”,并列出来沪创办上医的湘雅学子:高镜朗、任廷桂、周诚浒、应元岳、董秉奇,可惜仅是列举,并未得其全貌。档案馆藏1931年教员名录和1933年上医编印的《国立上海医学院一览》中“教职员录”是两份可信的历史资料,借此能更细致地还原上医早期的教员结构。对比1920—1921学年湘雅医学专门学校、1931年和1933年国立上海医学院的教员名录可以发现:湘雅的结构极其简单高效,教员通常任教多个学科,而除教学外,教员们还承担起湘雅医院的临床工作和行政事务。到了1931—1933年,步上正轨的上医分工进一步明确。除少数几位教员外,大部分教员(医学博士)专任某科教学工作,一些科目有助教辅助,助教一般为学士,其中有两位上医毕业生留校担任助教:第一届医学士吴在东,担任病理学科助教;第二届医学士张毅,担任药理学科助教。吴在东、张毅分别于1934年、1935年获中英庚款奖学金,该奖学金每年给医学生的名额仅两名。以此足以看出上医毕业生质量之高,而高质量的毕业生留校任教,成为了优质师资的后备力量。

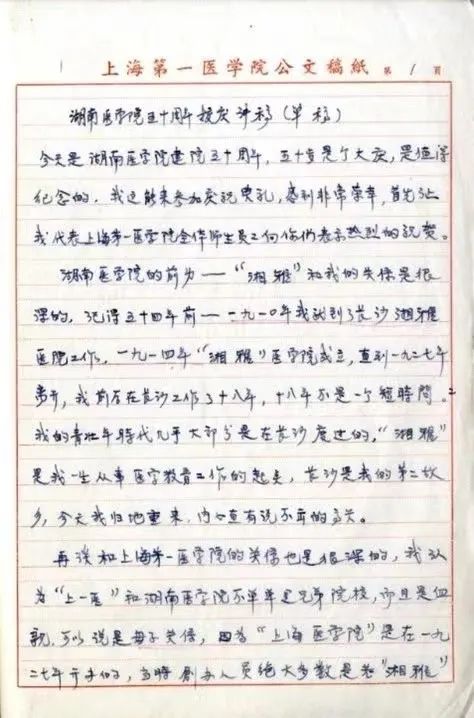

1920年代初中国英美派的医学院中,教员以外人居多:1920—1921学年,湘雅教员共有13人,其中8人为外籍,5人为中国籍;协和1920—1921学年,西方人22人,中国人9人,均是外国人占主导地位。到了1933年,上医已具规模,其外籍教员占比大大下降,仅有个别兼任教员为外籍,中国人在各科担任要职。而协和在1930—1931学年,西方人28人,中国人88人,看似中国人明显增加,其实鲜有中国人担任要职,88人中教授4人、襄教授9人、75人为低级别职员。当时的湘雅由外国人主导,实属不得已:一方面湘雅的经费不足(下文将提到),当时的医学人才又相对缺乏;另一方面颜福庆和胡美(Edward H. Hume,1876—1957)对师资要求严格,不愿聘请平庸教师滥竽充数,在此情况下要办医学院只能延请外籍教员。而1933年的上医除了湘雅原本的教员颜福庆、朱恒璧、何鉴清、白良知外,又吸纳了湘雅的毕业生任廷桂、李振翩、周诚浒、高镜朗、张维、刘崇恩、钱慕韩、应元岳、骆传荣担任上医的副教授,湘雅第四届毕业生尤彭龄专任院医。湘雅时期辅佐颜福庆的医学管理专家赵运文就跟随颜福庆来到上海,担任颜福庆秘书。颜福庆在湘雅时的旧部、学生成为上医的核心力量。在湖南医学院成立50周年院庆之际,颜福庆在演讲中这样概括两校的关系:上医和湘雅“是血亲、是母子关系”。

▲

颜福庆《湖南医学院五十周年校庆讲稿》手写稿

让湘雅毕业生来沪担任教职是“很有困难的”,颜福庆“动员了在上海的原来‘湘雅’的毕业生放弃开业”,来到上海任教。在当时的中国,医学生毕业后开设诊所收治病人已经十分常见。早在1922年,刁信德、牛惠生、牛惠霖、石美玉、俞凤宾、唐乃安、黄琼仙、萧智吉、乐文照等医生在上海就已开有私人诊所。在1930年代初的美国,医师独立执业同样是最常见的形式,且收入不菲。颜福庆想让有能力的医生放弃开业,担任医学院教职并非易事,这也部分解释了上医成立之初薪酬支出颇高的原因。此外值得说明的是,聘任湘雅毕业生担任教职,并不意味着颜福庆此时已无人可用,而是湘雅毕业生的学术能力已完全能胜任教职。拿湘雅第一届毕业生高镜朗举例,1934年7月他曾出版《儿童传染病》一册,全书收集中外各种资料,按“细菌性传染病”“动物性传染病”“特殊传染病”三部分展开,共分三卷五十一章,是一本结构严谨的医科专著,此外高镜朗在《中华医学杂志》上也多有译著、综述发表,可见他的学术思想已经十分成熟。除了湘雅原本的班底,颜福庆也吸纳了上海本地的医学人才。如创办上医的元老乐文照(1876—1979)在1920年获哈佛大学医学博士学位,后在美国波士顿痨病医院、圣路易斯医院实习,“内外小儿妇科等各科俱有丰富经验”。1921年,乐文照应聘北京协和医院,主要诊治内科疾病,1922年在上海英租界内开业,由于医术精湛颇得时人赞誉。1927年乐文照开始与颜福庆、高镜朗等人合力筹建上海医学院。

对于一所医学院而言,教师聘定并不是一劳永逸的。如果没有合理的制度帮助教师成长,即使当初聘请的是优良教师,不久也可能变得平庸。因此颜福庆在上医“设立工作六年出国学习一年的制度,让专任教师有进修机会,同时给进修教师以可能的研究工作条件”,同时“采用按年聘任教师的制度”,淘汰不良教师。

颜福庆创办上医,吸纳了湘雅毕业生和沪上名医担任教职,从而实现了师资的本土化。他还结合本土的实际情况,设立学术休假制度、按年聘任制度,帮助在校的教师快速成长、淘汰不良教师,从而使上医的师资始终处于高水准。诸多符合医学教育规律的行之有效的制度,奠定了上医师资的高水准。

在颜福庆负笈美国时,医学教育经费的重要性就已经凸显。1907年,乔治·布鲁诺(George Blumer,1872—1962)提出:“如果医学教育要办得体面,所需的经费会更多而非更少。如何满足不断增长的费用需求是美国医学院必须回答的问题。”布鲁诺于1910年至1920年担任耶鲁大学医学院院长,在弗莱克斯纳的大力支持下,他成功获得美国布兰迪(Anthony N. Brady,1841—1913)基金的支持,以此加强了耶鲁大学医学院和纽黑文医院的联系,并使后者成为医学院的教学医院。颜福庆在多种场合都曾提到,医学院的经费投入比其他学院要高出许多。医学教育一般可分为三个部分,即先修、基础和临床。颜福庆指出,这三部分中每一部分开销都很大:先修(物理、化学、生物)要想独立自办,就需要一笔开支;基础(生理、病理、药理、细菌、解剖、生物化学)各科实验仪器和消耗品花费甚多;临床需办实习医院,医院科室专家薪俸甚巨,学生实验另需多种仪器,耗费巨大。因而在医学教育的本土化过程中,经费供给是核心问题之一。如果经费不能自给,需要依靠国外援助,就永远实现不了真正的、“国人自办”的医学教育。湘雅之所以外籍教员居多,其主要原因还在于湘雅的资金主要由国外供给。根据“第二次湘雅合约”,湖南省政府1924年应拨款银洋50000元,中央应拨款银洋30000元,中方的拨款合计应为80000元;而雅礼会应拨款金洋50000元(合银洋100000元)。湖南省政府和中央的拨款还往往不能给足。在颜福庆1926年3月16日给雅礼会执行秘书贝维斯(Palmer Bevis)的信中清晰地记载了湘雅的预算经费构成:雅礼会提供75000墨西哥银元(1元墨西哥银元币值与1元银洋相当)、洛克菲勒中华医学基金会(CMB)提供80000墨西哥银元、中国基金会(China Foundation)提供35000墨西哥银元、湖南省政府提供30000墨西哥银元。不仅中央的拨款难有指望,湖南省政府提供的经费预估也大为缩水,30000元的额度仅占湘雅总预算的六分之一。

依“第二次湘雅合约”的约定,湖南政府每年应提供50000银洋,但到了1926年颜福庆编制预算时,湖南政府能提供的额度仅计了30000墨西哥银元。这实际反映了颜福庆对湖南政府的信心不足,认为在政治危机中湖南政府无法给足经费。颜福庆之所以在信中向雅礼会郑重其事地解释此事,是因为国外团体的捐赠向来有不成文的规定,受赠对象须具有一定的募资能力和规模,他们才愿意捐赠。在颜给贝维斯的信中隐含着一个信息,即要确保湘雅能募集到240000墨西哥银元,雅礼会才愿意提供75000墨西哥银元的额度。

无独有偶,在《创设上海医科大学意见书》中同样提道:“吾国现值军政时期,教育经费,来源未裕,国外基金团体,对于吾国素多善感。正可利用其慈善的友谊,以成就吾国百年大计。但其捐助亦有条件,如规模过小,程度低浅,欲其赞助,势所难能。先例俱在,无待列举。”明确指出医学院想要受国外团体捐助必须具有一定规模。之后在颜福庆四处募捐筹建上海医事中心时,洛克菲勒基金会也表示:“若中方能向医院投资两百万元,就愿意将法租界内天文台路土地捐作医院基地。”对于上海医学院经费的来源问题,《意见书》中也有详细的计划。自1927年秋季起请本省大学拨助10万元,由国外团体捐赠20万元,维持五年;五年后本省大学拨助逐年增加,国外团体资助逐年减少,使总额保持30万元不变,但逐渐由公费完全负担,以此收归公立,彻底免除受文化侵略之嫌疑。

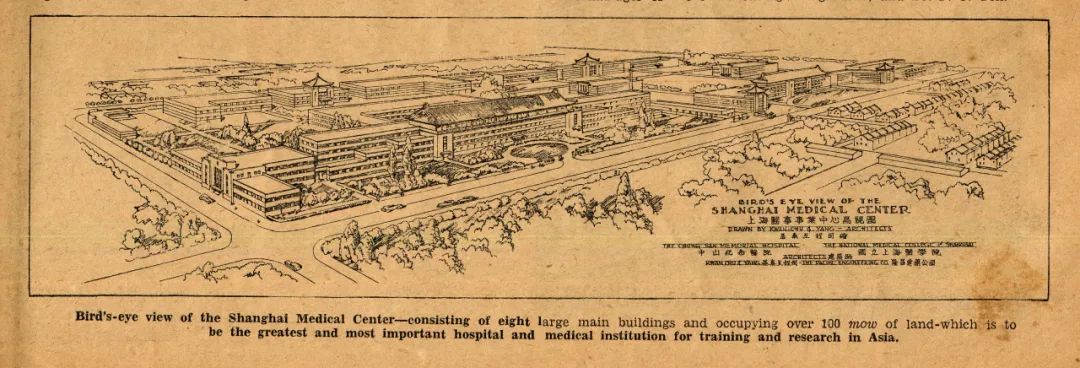

▲

上海医事中心鸟瞰图

《意见书》的内容虽然最终并未变成现实,但年经费总额为30万元之数额可谓精准,医学院校经费自给的思想也贯彻始终。通过开源节流,从1927年到1936年,上医在初创十年中基本实现了经费自给,国外团体之年补助并不算多,每年仅3至6万元。1931年,上医的经费支出主要为教师俸给,颜福庆月薪380元,朱恒璧、张鋆、林国镐、蔡翘、汤飞凡、乐文照月薪均为320元。尽管上医不可能如同协和般给教师优厚的薪酬,但上医仍尽其所能把约65%的支出作为教授俸给,表明了上医用一流的薪酬待遇留住一流人才的决心,这背后也同样是颜福庆对师资的重视。事实上,工资问题在当时常常会触动中西教员的神经。在协和,外国员工工资更高会引起中国员工的嫉妒心理;1930年,协和董事会向西方教员支付金洋,而向中国教员支付本地货币,这让西方教员的购买力比中国人翻了一倍,当时中国教员大为光火。颜福庆将上医的大量经费用于俸给,首先是为了留住优秀的人才,其次也是由于当时医务界的薪酬水平普遍较高之故。

将上海医学院与国外医学院横向对比来看,在医学院(医院)发展初期,薪酬占总开支之比往往较大,而后投资于实验室、研究所的资金将逐渐增加,薪酬占比逐渐下降,这是一个普遍规律。如德国在1868年时,用于薪酬和用于实验室开支占比为45.95%和37.07%,而到了1906年时薪酬总额增加了113%,而实验室总支出增加了490%。美国医疗费用委员会(the Committee on the Cost of Medical Care,CCMC)在1930年代初的报告显示,全美医疗费用中医师薪酬为支出中占比最大的部分,占29.8%。相比德、美,尚处萌芽阶段的上医薪酬占比要明显高于国外,第一个原因是由于上医为初创,总的资金数额比较小,薪酬占比就显得较大;第二个原因更为重要,颜福庆指出“医学院员工薪水是源于国外,而非基于本国经济情况决定的”,也就是说要想达到高标准,上医薪酬要和国际医学院的薪酬接轨。

第二个原因的解释详见1935年《中华医学杂志》颜福庆撰写的《中国医学院和医院的经济》一文,文章显然是颜氏对中国本土医学院经费问题长期深入思考的产物。在文中,颜福庆对比了中国公立医学院、中国私立医学院(如协和)和日本医学院的经费,对比之后的结论是:中国公立医学院经费远少于中国私立医学院和日本医学院,因而“解决这复杂问题的唯一合理方法是,调整学校的支出,使中国能承担得起这样的支出,唯有如此,医学院才能真正成为中国本土的医学院”。颜氏紧接着提出“开源”“节流”两个解决方案,即一方面争取捐款,另一方面避免浪费(如在保证建筑功能的前提下,医学院应少建华而不实的楼宇)。在上医创建过程中,我们同样能看到颜氏开源节流措施并举,使医院、医学院得以自养。

在颜福庆于上海开展公共卫生事业之前,1921年,兰安生(John B. Grant,1890—1962)被美国洛克菲勒基金会派往中国,在北京拓展公共卫生事业。颜福庆和兰安生的事业有一定的相似性。杜丽红认为,兰安生之所以能在北京让公共卫生“在地化”,是因为他“有着其他书斋型专家不具备的人际交往能力”,成功地融入了北京社会。同时,兰安生紧跟美国公共卫生的制度,又因地制宜,适应北京需求,采取灵活的策略影响北京公共卫生的制度变迁。回顾颜福庆在上海设立教学医院、筹备中山医院的过程可见,颜氏和兰安生采用的方法非常相似。近来刘烨昕和田淼利用洛克菲勒基金会档案,进一步指出:兰安生在与颜福庆合作时受到颜氏启发,意识到想要在中国开展事业,人际关系十分重要。只有借助广泛的人际关系网络,才能获取政治、经济、教育、卫生方面的种种支持。除了具有人际关系网络的天然优势,颜福庆还敏锐地意识到本土医院所应面向的群体,他巧妙地将医院与医学教育中临床教学的需求结合起来,最终做出创举。

▲

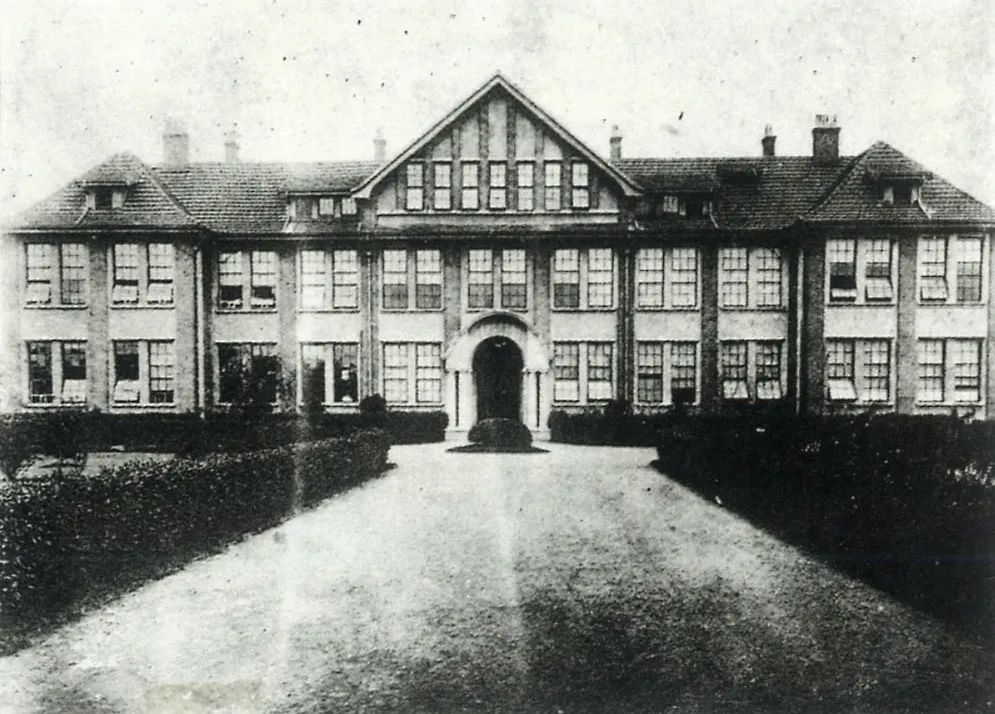

1927年国立第四中山大学医学院在吴淞创办。吴淞校舍除照片中主教学楼外,还有宿舍、厨房、膳厅、动物房、旧提镇公署(复旦公学创校旧址)等建筑

1927年,以原国立政治大学为旧址,第四中山大学医学院(上海医科大学前身)已经开办基本系一二年级。此后颜福庆一方面延请教员,一方面也在思考如何设立教学医院。基本系的学生暂时还不需要进入教学医院实习,故而教学医院的设立尚不至迫在眉睫,但颜福庆也需要为未来医学生的实习场所早做准备。1928年,第四中山大学医学院与上海红十字会商妥,暂借在海格路上的红十字会总医院为第一实习医院。关于暂借红十字会总医院的原因,表面看来是由于颜福庆向来对红十字会工作颇感兴趣,对红十字会工作较为熟悉。而考察颜福庆的早年经历,会发现红十字会总医院院长刁信德与颜福庆为圣约翰书院同学,二人同在1899年入学,在同一课堂上学习,二人以“削发西装”的形象出现,在同堂师生中显得卓尔不群,颜刁二人的关系在医学院与红十字会医院合作中起到推动作用。

▲

中国红十字会总医院创办时名为中国红十字会医院学堂(今华山医院)

1927年,红十字会总医院院长牛惠霖辞职,红十字会讨论改组总医院,公推刁信德为正院长,为期三年。到了1928年,无论在红十字会还是在红十字会总医院,都出现明显的经济问题。当年红十字会总医院赤字已达4151美元,颜惠庆(1877—1950)也注意到红十字会总医院存在的“超额预算”问题,与红十字会庄得之“就医院问题进行长时间的讨论”,又“为医院事给庄写了长信”,设法为红十字会筹款。1928年的红十字会显出衰颓之势,“现任常议员已有病故及离沪者不下十人”,每次红十字会开会时“出席寥寥”。当时正是北洋政府和南京国民政府交替之时,红十字会内部管理人员寥寥,外部亦存在信用危机,甚至红十字会登报坦承,在外时有攻击红十字会的传单印件。可以说当时红十字会有着内忧外患,管理者缺位自然会使红十字会经费紧张,在外受攻击更使得红十字会募资困难。在这样的背景下,红十字会进行改选,选出颜惠庆为正会长,王正廷、虞洽卿为副会长。1928年夏,红十字会又添聘袁履登、赵晋卿、冯少山、林康侯、叶海田、王晓赖、虞洽卿、关䌹之、黄涵之、陈炳谦十人为议董,“以资补救”。这是红十字会面对乱局做出的调整策略。这些上海地方精英构成的人际网络通过其强大的动员能力,能募集资金改善红十字会的经济困境。之后颜福庆发起中山医院时,袁履登、赵晋卿、王晓赖、虞洽卿、黄涵之、陈炳谦的芳名也位列“中山医院发起人”名单,成为中山医院募资的重要力量。

▲

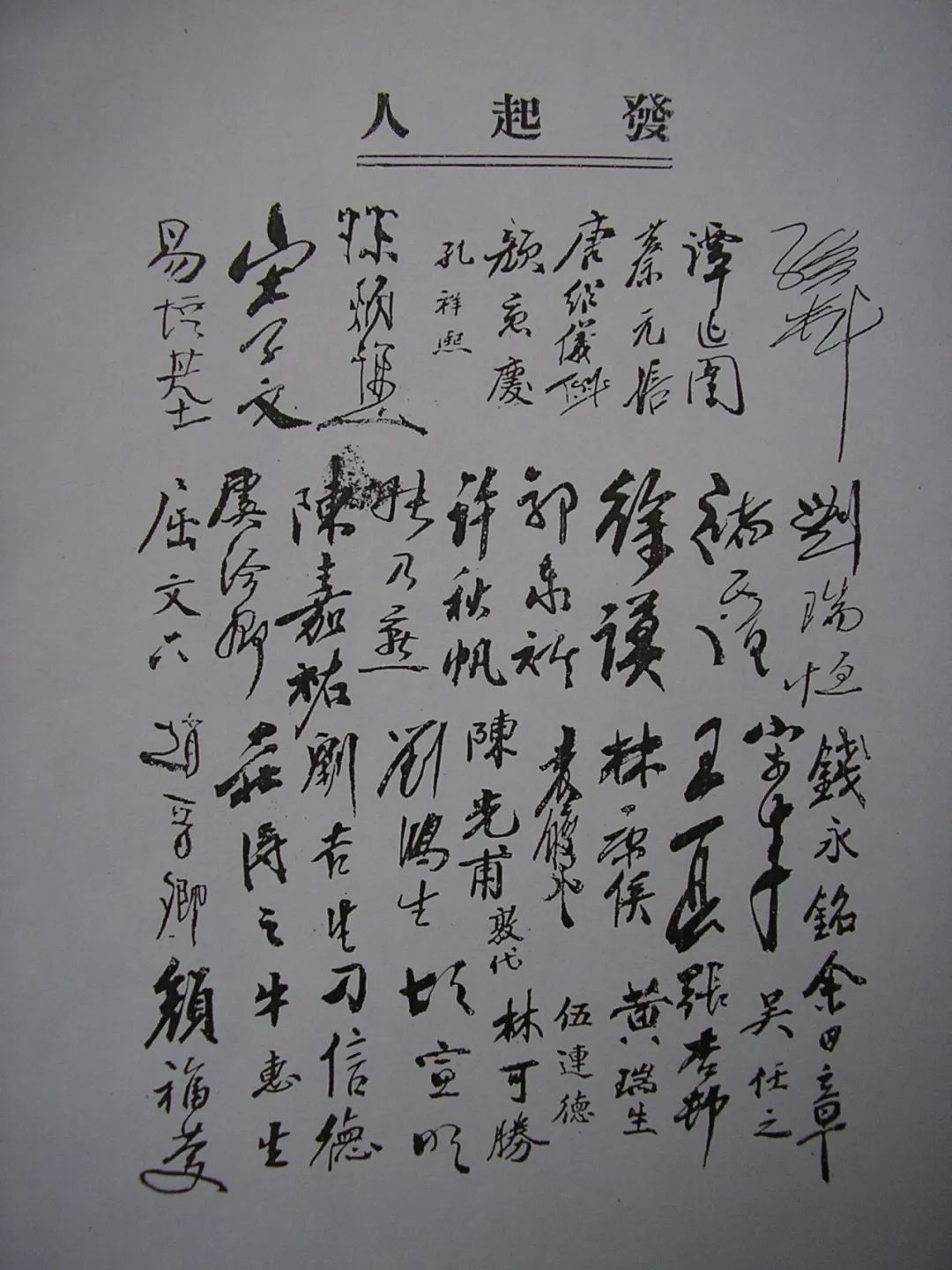

中山医院发起人签名

1928年7月,颜福庆到红十字会商谈医学院与红十字会总医院的合作,决定“不敷经费,由医学院备款贴补”,解决了红十字会总医院经费不足的燃眉之急。在此之前,1927年12月,私立上海协和医科大学校董也与红十字会有过协商,其联合第四中山大学医学院、圣约翰大学医科、同仁医院、苏州东吴大学等,希望红十字会总医院能作为上述医校的实习医院,最终却不了了之。若站在红十字会的立场上看,作为红十字会“根本所在”的红十字会总医院,若被他人掌握,他日定难以收回,故经“详细考虑后”红十字会最终决定“从长计议”,这实则说明红十字会没有合作意向。而1928年7月颜氏愿意承担红十字会总医院中不敷的经费,又在两年协议中与红十字会“划清界限,严防日后侵越之弊”。颜氏清晰的边界意识,让红十字会放下自己的医院被吞并的顾虑,这可能是红十字会总医院和医学院得以合作的真正原因。

1928年8月1日,红十字会董事部代表庄得之正式对外宣布,由红十字会聘任颜福庆为医院院长,原院长刁信德辞任医院院长。颜福庆当即指出,医院将加以改进、添置器械药品、“直驾沪上外人医院”,使医院发挥出治病救人和临床教学的双重功能。医院之改进得处处考虑到患者的利益。原先该院惯例是,上海名医送患者入该院治疗,患者除了要支付住院费,还要给原本的医生交一笔“医金”。这一改革保证少数群体享受“头等病房”待遇的同时,也降低了平民就医的成本。1931年红十字会总医院年度报告中,颜福庆根据医院收治病人的背景阶层,有针对性地提出将总医院打造成“注重中等阶级之服务”的医院。这一面向“中等阶级”的定位与之后中山医院的定位完全相同。经过两年多管理红十字会总医院的实践,50岁的颜福庆已十分清楚本土的医院应该面向什么群体。

合作后的红十字会总医院经费扭亏为盈,也积极参与公共卫生工作。1929年上海曾发生严重的流行性脑脊髓膜炎疫情,最终医界估测死亡人数在五百人以上,而这场疫情的第一例患者即由红十字会总医院上报市卫生局。红十字会总医院还拓展科室,到1933年已有内科、外科、小儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤花柳科、肺病科和泌尿生殖科。除肺病科外,每年每科门诊病人数量在2000人以上。病例最多的外科门诊,一年的病人多达27879人(1931年7月至1932年6月计)。所有分类例数均有数据记录。这些病例都是上医学生的生动教学素材。实习医院除临床病例外,还常常进行病理解剖,一年内实习医院解剖不同年龄段尸体共170例。从医学院自己发行的材料看,当时上医同一级学生仅二三十人,实习医院的病例相对较丰富,实习医院的师资也属于优良。但事实上,医学院的实习医院也并非完美无瑕。1930年国联代表、哥本哈根大学医学院教授费伯(Knud Faber,1862—1956)来华考察,他站在外人的角度,客观、细致地考察了中国的19所医学院,并在《中国医科学校报告》中逐一给出评价和改进意见。在报告中,费伯认为国立中央大学医学院的“教学医院并不适合开展教学活动,实验室和临床教学缺乏场地,病人数量也不足。门诊部设备太差,学院已计划在市中心另设一家医院,夏季可作霍乱医院之用……”对红十字会总医院硬件设备和门诊病人数量不足提出尖锐的批评,但费伯对学院教师和职员却不吝溢美之词:“这所学校的教学非常优秀,中外医师、员工表现出色,在工作中有着真正的科学精神,在医院里表现出对临床的兴趣。学院开设仅仅数年,教职员工值得在更好的条件下工作。”教职工体现出优良的素质,与颜福庆早期将大部分支出用于教职员工薪酬不无关系。

现有的红十字会总医院虽可供学生实习,但其硬件设备并不如人意,空间有限,不论如何改建,始终存在门诊病人数量不足的问题。而且,红十字会总医院为租赁性质,并不真正属于医学院,吴淞的基础部与上海的红十字会医院又距离颇远,师生往返非常不便,这成了医学院的硬伤(the worst feature)。此外,上海有约三百万市民,全市医院的床位数仅约5000张,平民就医仍然存在困难。只有成立一家邻近医学院的新医院,而且主要面向平民,才能解决或部分缓解这些问题。筹建一所医院的想法应该此时就已在颜福庆心中萌芽,嗣后这一想法又不断成熟完善,一个更大规模的、集医院和医学院为一体的医事中心的蓝图渐渐成形。

《颜福庆传》一书中描述了颜福庆为中山医院筹款的艰辛过程,书中的1931年1月17日“中山医院发起人会议记录”手写稿照片,尤为珍贵。据照片上的人名可考,王一亭(航运业)、虞洽卿(银行业)、赵晋卿(地产业)都曾担任过上海总商会的会董,上海商会组织最早成立于1902年,初名为上海商业会议公所,1904年改组为上海商务总会,1912年再度更名为上海总商会,总商会的会董作为各行各业的佼佼者,能给颜氏募资带来极大助力。有趣的是,上海佛教居士在中山医院筹建中亦发挥重要作用。当时的上海居士界领袖大多是绅商名流,具有多重复杂的身份。如位列中山医院发起人的王一亭(1867—1938),除了是大阪商船会社、日清轮船公司买办外,也是世界佛教居士林林长。王一亭与关䌹之、黄涵之等居士于1930年正月在上海觉园创立“弘化社”,印经流通。而关䌹之、黄涵之就是上文提及的1928年夏红十字会新聘十名议董之二,黄涵之也位列中山医院发起人名单。同样位列名单的还有屈映光(1881—1973)、闻兰亭(纱业巨头,1870—1948)两位居士,可见居士姓名出现在名单上绝非巧合。在佛教的慈善思想影响下,绅商阶层居士形成了乐善好施的慈善公益观。这一点与中山医院的“救死扶伤”,乃至更宏远的“培养医学人才”的意旨不谋而合,因此以王一亭为首的佛门居士在中山医院筹款的过程中发挥的作用亦不容小觑。

上下滑动阅读更多内容

▲

1931年1月17日“中山医院发起人会议记录”手写稿照片

根据《字林西报(建筑副刊)》报道,在筹备时,上海医事中心并非简单的一所医院加上一所医学院。中华医学会总部、鸿英图书馆、供给医院运营的盈利性产业等,都计划集中于医事中心之内。中华医学会此时已是中国医学界最有影响力的学会,有中外医师会员逾两千人。上海医事中心建造中华医学会总部大楼的第一部分费用已经齐备,包括一个医学图书馆、一个大礼堂、一个医学博物馆(未定)和一些会议室。鸿英图书馆计划建在中华医学会总部大楼旁,图书馆内以医科图书为主,叶鸿英出资一百万元作为图书馆成立基金,交由理事会管理。鸿英图书馆、中华医学会、上海网球会等都计划租借医事中心的土地,租金将作为中山医院的经费和基金。上海迄无医科图书馆,也无医生聚集、交流的场所,上海医事中心成立后,全市的医生可以于此交流经验、提高水平,努力推动中国医科进步。医学界认为,上海的执业标准需要提高,医生需要提高医德、更科学,而非更商业化。根据纽约和伦敦等国外大城市的经验,医事中心可以促进医学进步、提高医德,让医生更好地为病人服务。大萧条时期美国CCMC调研得出,半数低收入人群全无医疗照护,因此CCMC在1932年的报告中建议应成立“社区医学中心”(Community Medical Center),并推广医疗保险。虽然有部分美国专家对此大加斥责,视之为“煽动性的”,甚至贴上“共产主义”的标签,但这些报告和论争对高度关心国际医学动向的颜福庆而言是有启发性的。国外经验潜移默化地影响着颜福庆,并最终体现在他对医学院和中山医院的设计中。

中山医院将设立约450张床位,未来可扩展至1000张。其中内科(包括儿科、肺结核、梅毒、皮肤科、神经病和精神病)床位190张,外科(包括泌尿外科和骨科)床位80张,妇产科床位45张,眼耳鼻喉科床位62张,另有头等、二等病房的床位68张。与红十字会总医院一脉相承的是颜福庆的“患者至上”(Patients First)原则,该原则将是中山医院全体工作人员的座右铭。中山医院同样主要面向中等阶级(the middle class),富人可以去其他医药费用更昂贵的医院,而苦力和劳工常常去教会和慈善机构接受治疗,中等阶级的平民此前往往无处可去,中山医院“以至廉之费,收至伟之效”,每日住院费用为2元,包括了食宿费、医疗护理费,给中等阶级提供了理想的医疗场所,堪称社会的福音。

上海医事中心共募资100万元,第一部分70万元用于建造中山医院,1934年秋已签订建筑合同。原计划建于法租界内中华体育协会棒球场,八个月内可以完工,甚至于8月23日已开始动工,但终因法租界当局多次阻挠,无法在法租界内建成,只能另选枫林桥旁土地动工,开工时间最终推迟到1935年12月9日前后。中山医院之结构设计显然经过了认真考虑,门诊部在主楼右角和一栋主楼前的一层建筑,设内科、外科、妇产科、皮肤科、眼耳鼻喉科和肺结核专科等,每天能接待500名患者。儿童骨科与伤残专科在大楼顶层的平屋顶上,上面有充足的开放空间,这样设计是由于儿童骨科病例多并发有肺结核,需要有新鲜空气、阳光和户外娱乐。中山医院的一楼为X光与物理治疗科,检查仪器有X光仪器和透视检查仪,另有X光、镭、电疗、热疗、水疗和其他物理治疗的设备。三楼主要为手术室,有两个清洁病例的手术室、两个化脓性病例的手术室、两个产房、一个暗室及一个骨科治疗室,还有一间乙醚室、一间消毒室、一间仪器室及医护人员的更衣室。医院中的X光机和病房的电灯呼唤信号系统均是德国西门子公司最新设计的产品。医院大楼以东有独立的护士学校和护士宿舍。

第二部分30万元用于建造新的医学院大楼,新建造的中山医院和医学院大楼都是中西合璧的四层建筑,规模巨大。医学院大楼为U形,大楼内有会议厅、图书馆和行政办公室,还有解剖学、生理学、病理学、细菌学、公共卫生、生物化学和药理学七个基础医学系,化学、物理学、生物学三个医学预科系(pre-medical department),每系有独立学生实验室和供教师科研使用的实验室。各科有了独立实验室,当时费伯在报告中指出的“吴淞各科实验室设备齐全但面积太小”问题也就得到了解决,最终医学院院舍大厦于1936年冬落成。

1937年4月1日下午2时,枫林桥边盛况空前,中山医院新院舍正式开放、国立上海医学院新院舍落成,《申报》特设《开幕纪念刊》大篇幅报道这一场面,这标志着颜福庆医学教育的本土实践的成功,上医自此开启了新篇章。

▲

1937年4月1日,国立上海医学院新院舍落成、中山医院开业、中华医学会第四届大会合影

*参考文献和表格从略