作者: 发布时间:2023-11-06 来源:复旦大学中华文明国际研究中心+收藏本文

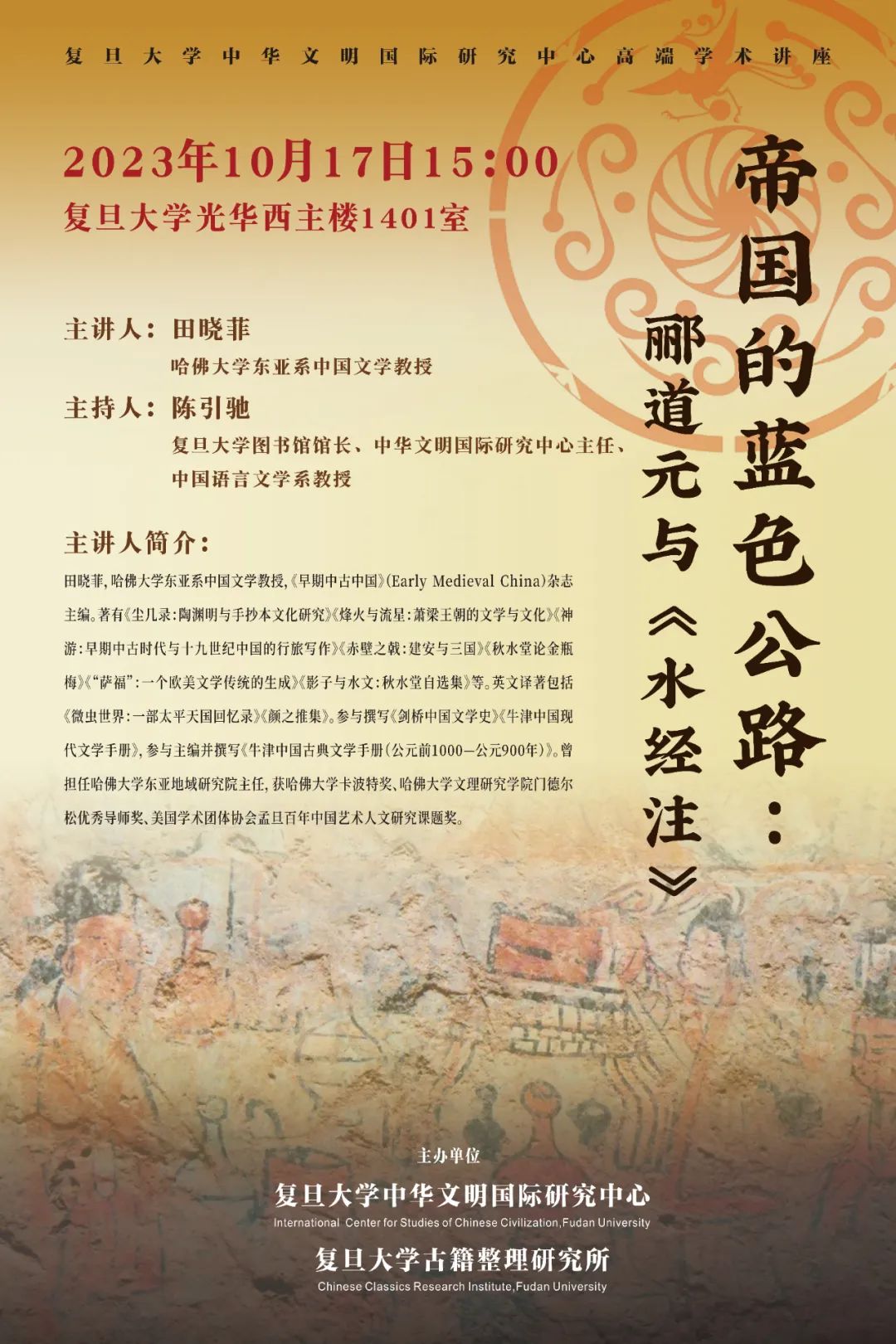

2023年10月17日下午,复旦大学中华文明国际研究中心与复旦大学古籍整理研究所主办的“帝国的蓝色公路:郦道元与《水经注》”讲座于光华楼西主楼1401室举行。本次讲座由美国哈佛大学东亚系田晓菲教授主讲,复旦大学图书馆馆长、中华文明国际研究中心主任、中文系陈引驰教授主持。

讲座开始前,陈引驰教授简要介绍了田晓菲教授的学术成就和代表作。田晓菲教授的研究重心是中国中古文学,著有《尘几录:陶渊明与手抄本文化研究》《烽火与流星:萧梁王朝的文学与文化》等著作。

田晓菲教授的讲座通过《水经注》讨论古人对帝国政体和空间的思考和想象。田教授的研究角度有二:一是强调《水经注》的注疏属性,由此注意到注疏者郦道元面临的局限及注疏相对于原始文本的创造性潜力;二是在《水经注》和同时期的山水写作之间建立对话,揭示《水经注》依赖的空间表现模式,并给同时期南方山水书写的研究带来启示。田教授认为,要理解《水经注》的特殊意义和重要性,必须把它放在更宽广的语境中考量,解析这部书在当时南北激烈竞争中的含义。概言之,郦道元构建了一套基于帝国想象的江河体系,这种系统是未来的隋唐用人工运河补充自然水道的大一统政体及其江河系统的前奏。

讲座分为四节展开。一,不把《水经注》作为文学来阅读,而是对《水经注》做出“文学性”解读。二,“河流客”之所见:“征赋”模式。三,审美与历史的碰撞:与同期南方山水书写的比较。四,帝国的蓝色公路。

在第一节中,田教授提示我们在阅读《水经注》时重视其注疏性质。注疏家需要广征博引,大量水经注文都是引文。对于文学学者和文学史家来说,与其在《水经注》背景下讨论诸如“三峡”一类引文,不如将其还原到南朝山水写作与行旅文学的语境中加以讨论。郦道元《水经注序》“余少无寻山之趣,长违问津之性”表明他是文献学家,具有学者型的兴趣,因此山水描写并不是他关怀所在。在手抄本文化时代,得到《水经注》是非常困难的,《水经注》征引的材料有可能通过原书或类书而被读者获得。因此,与其将《水经注》作为文学作品阅读,田教授更建议对其作出“文学性”的解读,即关注郦道元的修辞策略和语言策略。这种解读必然要始于对郦道元的写作及其独特修辞术的文本分析。

在第二节中,田教授提出《水经注》中大部分条目都以河水流“迳”某某地开始,郦道元在条目中主要承袭了“征赋” 的模式。在这种模式里,作者不把焦点集中于大自然的美景或河水、地势、植被,关注的重点是人类文明在自然界留下的痕迹。唯一不同的是,“征赋”的主体是作者本人,总是用第一人称(I),《水经注》中河流才是蜿蜒轨迹的主体。田教授以《水经注》卷十六“谷水”为例,分析它与潘岳《西征赋》所见地点与历史的重合,且由于《西征赋》是名作,注疏和赋作的重叠多半不是巧合而是刻意回应。两位作者都呈现了一系列的历史时刻,但对物理的自然山水都视而不见。潘岳《西征赋》中的“眄山川以怀古”可谓概括了征赋写作与《水经注》中河流客的游动性视野,自然山水只有作为人类活动发生场所才有意义。

在第三节中,田教授细读谢灵运《石室山》,并联系陶渊明《饮酒·其五》、袁山松(袁崧)《宜都记》,说明在同时代南方的新型山水诗中,人们终于找到逃脱历史和帝国的途径,在和大自然的直面接触中实现精神的超越。这种模式与郦道元相当不同。

在第四节中,田教授联系郦道元生活的北魏孝文帝时代的“水德说”争论,“水德说”倡导者李彪与郦道元的亲密关系,以及郦道元伴随孝文帝北巡的经历,说明他是深深植根于北魏王朝现实生态的作者。田教授从《水经注》带有的天下意识形态观视角出发,联系同时期南朝政权对帝国或皇权话语的建构以及郦道元与南方使者和书籍的紧密联系,做出了两点观察:一,郦道元对南北河流的注疏长度分配失衡问题及其反映的意识;二,郦道元对南北方早期地理记录纠误的不同态度。限于时间,讲座集中于第一点。田教授量化地对比了《水经注》对南北河流注疏字数的差距,也对比了这些注疏相对于《水经》原文之比例的差别,以流经洛阳的谷水和流经建康的长江为例,兼及汉水(沔水)以及可能存在的佚文的复杂性。在南北竞争的语境中看待郦道元的注疏,他一方面是厚此薄彼,另一方面是把河流作为纽带,把实际上相隔甚远的地方连接在一起,通过一种田教授称之为“关联式缝合”的方式,用评注作为枢纽,把视域从华夏的中原地区一直延展到朝鲜、印度甚至罗马帝国。印度并未出现于《水经》经文,却出现在郦注中,田教授认为这值得我们的特别关注。它说明郦道元一方面遵循《水经》设定的范围,另一方面也有所超越,以“关联式缝合”的手段推进他自己的议程。這也是郦道元将一个外来体系——佛教宇宙观的体系——纳入帝国想象的最明确的尝试。

《水经注》中的佛国叙述符合其“史”的定位,这种结构与修辞手法与杨衒之《洛阳伽蓝记》和沈约《宋书》类似。和沈约《宋书夷蛮传》》把远方异域纳入国史叙述、通过他者视角展现我者一样,郦道元把北魏的政治中心与远方佛国联系起来,也只不过是为了创造一种隔离。郦道元的具体手段是,凡是关于佛国的最详尽的讨论基本上局限在第一卷。当时北魏寺庙本身是很多的,但整部《水经注》对当时北朝佛寺的介绍,在数量上是完全不成比例的。以卷十六的洛阳为例,那时北魏洛阳的佛寺,根据518年元澄上书所说是超过500座,杨衒之《洛阳伽蓝记》表示有1367座寺庙,可是郦道元却只提到区区三座,可见他并不像一些当代美国学者所以为的那样持有“印华对等”的观念,相反,他对世界的想象是出自一位北魏朝臣的视角,主要是从帝国的角度出发的。

田晓菲教授总结,郦道元是深深地处在帝国的秩序中的,他的关注具有很强的北魏色彩,他的世界观和意识形态都是植根于北魏的现实,这是一个南北对立的时代,但并不妨碍南北政权都用汉晋统一帝国的视角来构想天下。当孝武帝迁都到曾经是东周、东汉和西晋的首都洛阳时,他也就把大一统王朝的过去纳入北魏的叙事之中。在以水为德的北魏帝国话语建构中,有什么是比河流更合适的呢?河流是帝国的蓝色公路,构成了一个幅员辽阔、族群众多的帝国中连接各个分离单元的基础设施,是政体的血脉。

最后,田晓菲教授以讲述一个具有人性色彩的故事来结束:527年,在一场叛乱中,郦道元及其随从被叛军困在山顶驿亭,这座山只有山脚下才有井水,他们试图向下挖水,但挖了很深仍然达不到水源。最后“水尽力屈”,叛军“逾墙而入”,郦道元被害。就这样,一位洋洋洒洒为《水经》作注的学者,最终因缺水而命丧黄泉。郦道元死后不到一年,北魏陷入内战,最终崩溃瓦解,分为东魏、西魏,洛阳也被毁弃,再次沦为废墟。很有意思的是,郦道元为小小谷水所作的长篇注疏却幸存下来,在其中,洛阳城作为历史和文化的一个中心交汇点熠熠生辉,作为北魏王朝跳动的心脏,梦想着一个注定无法实现的大一统帝国的辉煌。

与谈环节由陈引驰教授对讲座的总结导入。陈引驰教授认为,田晓菲教授的讲座非常生动,且跨度很大。第一个话题是“文学性”解读的姿态。田教授不是仅仅去找现在一般文学史往往寻觅的具有今天意义上文学性的段落,这些固然精彩,但对于整个一部书的认识是片段的,甚至是落入缝隙中。这些片段当然都是郦道元把它采藉来的,那种方式读里面的片段,并不是在读郦道元和《水经注》。所以田教授提出的这点是非常重要的。田教授第二部分提出的征赋书写与二者方向相反是很有意思的,文本如何展开和呈现非常重要,特别是“模式”的问题也是陈教授关注的重点。第三个部分是与南方的对照,郦道元更多关注历史文化,谢灵运的态度不同。第四部分更加扩大,涉及重大的文化和历史的问题。陈引驰教授认为,越往前,历史、文化、思想、信仰的元素结合程度越紧密;割裂其中一个层面,对整体的认识就会产生问题。田教授这个部分的研究是一个示范:在这样一个文本中如何读到帝国的构想,这既是文学,也是理解那个时代的文化思想世界的角度。文学、文化、历史都在这里面,打开了很大的空间。

随后,多位同学踊跃提问,田晓菲教授一一作出回应。来自复旦大学中文系的同学提问:南北方山水书写差异是否与南朝在当时并没有悠久历史可作为书写的对象有关?谢灵运与郦道元的差异是否与二人选用的文体差别及所需技巧有关?田晓菲教授表示

她的英文论文(发表于Asia Major杂志)直接探讨到是否因为南方没有丰富历史而导致这种书写方式的问题。她认为,南方山水并不是没有历史,而是郦道元的兴趣点不在于此。譬如说,他引用的山水描写这类内容只占整部书非常小的部分。选用文体差别其实也正说明兴趣的差异。只不过诗也可以用来凭吊古迹,并非不能咏史、怀古,谢灵运写的山水诗具有其独特之处,南朝山水诗就和同时期开始兴盛的山水画一样,有其超越历史与人事的一面。

来自中文系的另一位同学就田教授使用的“帝国”一词,提问帝国的中心和边疆、边缘或异文化的定义,如是否佛教对郦道元这样一个生活在北朝佛教兴盛时期的人反而更加亲近?田教授解释了“帝国”来自empire一词的直译,提出虽然“帝国”在汉语中似乎有负面含义,但在英文中是一个相当中性的词,并进一步阐明郦道元对佛教非但没有亲近感,而且事实上采取一种非常隐晦的排斥和压抑态度。

来自历史学院的同学提问如何理解《水经注》中的碑刻?田晓菲教授表示,伯克利大学的Michael Nylan教授有过对《水经注》碑刻的研究,她完全基于施蛰存《水经注碑录》对《水经注》进行研究和做出结论,认为《水经注》中充满了帝国废墟、残碑断简,是汉后(post-Han)之人对历史的缅怀、哀悼和想象。田教授认为,《水经注》的确常常提到碑刻,因为碑刻是地方史的重要部分,但是碑刻只是这部巨著的一部分而已,不能把《水经注碑录》等同于《水经注》。孝文帝有“或成汉业”之诏,其目的是继承汉朝的事业建立大一统帝国,这种对汉朝的兴趣是立足于现代的,不是哀悼过去的。

来自浙江大学历史学院的博士生就中印帝国视角提问:渭水条中的鸟鼠山被郦道元一笔带过了,但同时期的《宋书·吐谷浑传》、《南齐书·吐谷浑传》都对此多有记载。这一个小的案例能否体现出南北竞争关系下,郦道元对与南朝相对交好的吐谷浑的排斥和漠视?是否与吐谷浑的诸多外交事件变化有关?田晓菲教授认为,郦道元虽然与北魏政治现实虽有密切联系,但坐实到这么具体的政治联系,则需要更多材料,必须知道他在什么时期作出这段注文,而《水经注》具体经历了多长时间方才完成是未知数。

随后,与会的诸位老师作出讨论。复旦大学古籍整理研究所徐艳教授回顾了田晓菲教授参加刚刚结束的“中国《文选》学研究会第十四届年会暨先唐文学国际学术研讨会”,并引述陈广宏教授在闭幕式上提出的“先唐文学研究走在一个领先的位置上”。徐艳教授认为,先唐文学研究的材料相对少,因此在研究方法上可能是相对活跃地探索新的解读方法和思考方式。我们平时使用材料往往被视作历史材料来使用,此外这些历史材料还可以成为一种留存、一种修辞策略,有其他很多可能性,给重写文学史揭示了无限的可能性。在这方面,美国汉学界走在前面。徐艳教授建议田教授在方法论层面分享一些研究体会。田晓菲教授指出,文学学者的学科特色是注重语言策略和修辞策略,从这个角度观察文本,一切材料留存都可以做出这样一种处理。同样,很多历史学家也会引诗证史。我们面对的文本留存实际上没有什么学科分界,如果一定要分界的话最多也就是四部分类法,也就是传统的内部视角。但我们现代学者不必拘泥于此,可以使用自己的视野和处理方式。

复旦大学历史地理研究中心韩昭庆教授表示,田晓菲教授将把《水经注》置于佛教盛行且南北分裂的时代,引人入胜,体现了不同专业“横看成岭侧成峰”的视角不同。韩教授介绍了自身及导师用《水经注》研究环境变迁、河流地貌的心得,说明《水经注》能将河流分布格局的对比直接推到1500年前,并举出长江河床微地貌的研究及其与葛洲坝选址的关系。韩教授补充解释了《水经注》中黄河记载较多的原因,与其下游游荡型河床的特性有关,扫荡范围北到海河,南到淮河,甚至影响到长江;长江的河床则相对固定。黄河对人类社会产生更广泛的影响,因此得以记录。

复旦大学古籍整理研究所陈广宏教授表示田晓菲教授的讲座给予很多刺激,信息量很大,做出很多拓展性探索,虽受时间所限各个部分虽未能充分展开,但提出一种方法。研究水经注有各个传统,前面韩昭庆教授已提示一路,此外文本本身从版本、异文、原本与校改系统的演变也是一路,注疏作为一种类型如何承载相对自由的文字,也是一路。在明代钟惺、谭元春有《三注钞》包含《水经注》,其目的是叙山水,广见闻,属于妙悟性质的鉴赏。我们现在作为文学背景的人来阅读水经注,田教授开出了很多新方法。

复旦大学中文系朱刚教授表示自己在听讲座时一直在思考一个问题:帝国除了周边的疆界外,也有内部的交通脉络。交通覆盖到各个角落才能支撑起一个帝国。蓝色公路是把河流看做水陆交通的基本条件。朱教授在阅读唐宋作品时观察到,在中原地带,从开封北部的黄河通过汴河可以往南走进入淮河,从东面的话已有京杭大运河。唐宋时代的人大概可以坐着一条船南北走通。在郦道元的时代,他要从水路支撑帝国想象的话,在缺乏汴河和运河的情况下,是否能做到是一个问题,蓝色公路要与泥土之路配合才能完成。

田晓菲教授对诸位老师的精彩评论表示感谢。田教授强调说,《水经注》是郦道元基于帝国想象而构造出来的体系,这种系统是未来的隋唐用人工运河补充自然水道的大一统政体及其江河系统的前奏。越读《水经注》,越可以理解为什么很多学者可以毕生致力于《水经注》的研究,因为这是一部非常丰富的巨著。它作为注疏,一方面必须依附于《水经》原文,一方面又可以做到超越;注疏者一方面受制于手头所有的材料和文献,另一方面在取用现有材料时又有一定的自由度。每一个现象,可以是文本的原因,可以是版本的原因,可以是政治的原因,可以是地理的原因,更可以是各种因素的结合,是非常复杂的。因此,再次感谢各位同学、老师充满启发性的提问和发言。

至此,讲座圆满结束。