作者:沪港所 发布时间:2021-07-20 来源: 沪港发展联合研究所+收藏本文

「选题人」一直关注机器学习公司的合伙人Moritz Müller-Freitag博客。最近他写了一篇关于后疫情时代纽约的博文,实在喜欢。特意请梓诚团队做了翻译。疫情进入后期,我们对疫情冲击,尤其是疫情对城市影响的思考,仍在继续。

来源:“Post-Covid New York.” Moritz Müller-Freitag, 20 June 2021, www.muellerfreitag.com/essays/post-covid-new-york.

疫情给大城市带来了多大伤害?未来的城市生活会怎样?随着我们慢慢摆脱封锁,这些问题逐渐成为焦点。虽然没法轻松解答这些问题,但有一点已经相当明确:与其说疫情是城市变革的推动力,不如说它是既有趋势的催化剂。因此,要理解未来十年的城市化进程,我们就必须了解疫情前就一直在塑造城市的暗流和张力。

可以说,要思考疫情的影响和疫情对城市趋势的加速,纽约是个再合适不过的例子。当然,每个大城市都有独特之处,但都面临着共同的挑战。而挑战最为明显的地方莫过于纽约。毕竟,正如纽约前市长埃德·科赫(Ed Koch)常常挂在嘴边的那样,纽约是“未来排练的地方”。从上世纪七十年代濒临破产,到本世纪初布隆伯格(译者注:Michael Bloomberg,彭博社的创立者,三度出任纽约市长)的豪华愿景(译者注:布隆伯格希望纽约成为一个由大型公园和宽阔的人行道拼接起来的街区,通过东河下的新隧道能够直抵肯尼迪机场),纽约在过去半个世纪中的转变,为世界各地的城市和知识中心提供了重要的经验教训。

那么,纽约的进步,或者说是倒退(如何定性取决于个人观点),带给我们主要的教训是什么呢?最近出版的三本书,试图通过理解纽约的现代史来回答这个问题。一本是今年出版的,另外两本是在2017年出版的。每一本书的方式和风格都大相径庭。但放在一起看,我们就能全面了解这座无法轻易参透的城市。在这篇文章中,我将综合讲述令我印象深刻的教训和见解。为了缩小范围,我选取了一个以曼哈顿为中心的视角,略过外围的几个区。当然,这些地方值得另起一篇长文。

《纽约,纽约,纽约》

最近一本关于纽约的经典著作,是托马斯·戴亚(Thomas Dyja)的《纽约,纽约,纽约》。这本书引人入胜、视角宽阔,讲述了过去四十年深度影响“哥谭市”(译者注:纽约别称)的人物、政策和文化发展。要描绘纽约,最大的挑战之一,在于找到一种语言风格恰如其分地描述这个高度发达的城市。《纽约,纽约,纽约》在这方面做得非常好。戴亚引人入胜、栩栩如生的散文出色地捕捉到纽约的热情洋溢和生机勃勃。整本书充满了纽约式的活力。甚至,读着这本书,就仿佛置身于一列在曼哈顿地下疾驰的地铁快车。我发现,这本书和罗伯特·卡罗(Robert Caro)的《成为官僚》一样扣人心弦、令人回味无穷。(译者注:The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York。该书从纽约前州务卿罗伯·摩斯利用未经选举的职位来设计、建造几十条公路和桥梁的例子出发,讲述如何在地方和国家政治中创造并使用权力。该书被评为20世纪最佳传记之一,获普利策奖)

戴亚指出,纽约在走出肮脏破旧的上世纪七十年代时,经历了三个不同的阶段。第一个阶段是“复兴”,始于1977年。当时,能说会道的埃德·科赫(Ed Koch)当选纽约市长。这一阶段一直贯穿到整个八十年代结束。在科赫的领导下,纽约在财力上再一次站稳脚跟,迎来了一波建筑热潮,催生出特朗普大厦,并出现了《虚荣的篝火》(译者注:Bonfire of the Vanities,一部讲述八十年代纽约市的野心、种族主义、社会阶层、政治和贪婪的小说)中讲述的贪婪雅皮士时代(译者注:中上阶层的年轻专业人士)。然而,里根时代未能提供一条共享繁荣的道路,这意味着纽约贫富差距正在拉开。同时,艾滋病、毒品和犯罪撕裂了城市的结构。市长戴维·丁金斯(David Dinkins)领导不力,成为纽约演变到第二阶段的前提。在鲁迪·朱利安尼(译者注:Rudy Giuliani,曾于1994年至2001年间担任纽约市市长)领导下的“改革”阶段,安全的街道和互联网泡沫是主要特征。然后,911事件发生,让许多纽约人如堕烟雾,并且愿意接受新的市长议程。恐怖主义和网络经济的衰退为纽约第三次的迭代奠定了基础。在“重塑”阶段,迈克尔·布隆伯格怀着一个备受争议的愿景:他希望把纽约打造为一个为土豪服务的“豪华城市”。这一愿景在比尔·德·白思豪(Bill de Blasio)的两届平庸任期得以延续。

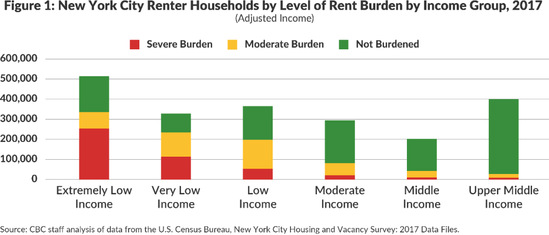

根据戴亚的说法,纽约经历了复兴、改革和重塑,成为了“一个钱多穷人也多的城市,多样却又高度分化,充满希望,但外表光鲜下却是令人忧虑的空洞。”说句公道话,即使考虑到疫情,纽约在许多方面都比四十年前要好:更富有、更干净、更环保、更安全,总体上更有精气神。1978年以来,有360万移民来到这里(其中150万定居于此),这对这座城市东山再起至关重要。但是生活负担的问题使纽约人之间变得支离破碎。今天,超过20%的纽约人有着“沉重的租金负担”,这意味着他们至少要将收入的一半用来付租金。另有20%的人将其收入的三分之一或以上用于住房。因此,纽约的故事是“双城记”:一个富得流油,另一个却越来越入不敷出。纽约已经失去了很多:

2017年纽约租客(按收入分组)的租金负担水平

来源:“Think Your Rent Is High?” Citizens Budget Commission, 17 January 2016, cbcny.org/research/think-your-rent-high.

“我们记忆中的城市、那个什么都可能发生的污水坑……那样的城市似乎已经隐没于一片黄金海洋之下。富人不再只是有钱,他们至高无上。连锁店吞噬了家庭经营的小零售店。坎普艺术被引进(译者注:一种不拘一格、不同于以往的审美趣味和感受力,允许人们以夸张的方式展现高度人工化的“坏品味”,一种只注重技巧而忽视内容和意图的文艺);愤怒、性和高级艺术失去魅力,租金遥不可及,纽约警察成军队。嘻哈成主流,但世贸双塔却无处可寻(译者注:美国嘻哈文化由非裔美籍主导,认为布什政府在911事件后削弱公民自由,将宝贵的资源用于战争,将注意力从种族不公问题上转移走)。如今,纽约可以是可怕的,也可以是美好的,甚至可以每天、每时都在变化,一切取决于你的心情、年纪、银行卡账户。

值得称赞的是,戴亚并未妄下结论。他从各个角度来看待这座城市。这使他能够避开影响我们讨论城市转型的二元论、流行语和陈词滥调。他的书再三强调这样一个观点:纽约的蜕变不是一项政策、一个人或一个政党的功劳或过错。相反,经济结构变化,加之对这一日新月异的城市实施僵化的政策,造成了纽约的蜕变。

到上世纪世纪七十年代末,纽约已经开始成功地自我重塑,成为一个后工业化、由知识驱动的经济体。由此,纽约虽然享受到了多年的高增长,但也更容易被“FIRE”部门(金融业、保险业和房地产业)的兴衰影响。几十年来,纽约更强大、更繁荣,社区已然绅士化,房地产价格飙升。但这些好处并没有惠及城市经济的所有部门。财富更加集中在少数人身上。这些结构性的转变被一些政策放大了。这些政策初衷是为了搭把手,但往往却伤害了最脆弱的群体。简·雅各布斯式的城市保护措施演变为“超级绅士化”;财产税法第421-a条(译者注:美国纽约州的一项房产免税政策,适用于在纽约新建多户型住宅的开发商)诱使房东在豪华建筑上增加“穷人门”(译者注:poor door,在穷人和富人混居的公寓里专为低收入的人群设立的入口);积极主动的治安管理升级为拦截盘查(译者注:Stop-and-Frisk,布隆伯格任纽约市长时推行的政策。2013年,联邦法官认为该政策侵犯了少数族裔的权利),有色人种青年更易遭到针对。同时,住房紧张致使六万余人无家可归。以上情况都不是一夜之间发生的,而是酝酿了几十年的产物,往往带来了意想不到的后果。

林肯广场塔的豪华入口(左)和同一建筑的“穷门”(右)

来源:Seidman, Helayne. “‘Poor door’ tenants reveal luxury towers financial apartheid.” The New York Post, 17 January 2016, nypost.com/2016/01/17/poor-door-tenants-reveal-luxury-towers-financial-apartheid/.

从工业资本主义到知识经济的转型,也改变了纽约的内部运作。人们如何在城市中打交道,是贯穿这本书的主题。《成为官僚》的读者会记得,维持纽约市政的,是一个复杂的权力金字塔。其中位于顶端的是罗伯·摩斯和洛克菲勒家族。卡罗的巨著中有一章相当精彩,叫作Leading Out the Regiment,描述了构成金字塔基础的所有城市经济利益集团,包括银行家、工会领袖、政客、天主教的大主教管区等等。通过手下公共机构的权力和财力,摩斯能够将这些利益集团调动成一股统一势力,任其破坏操控。如今,纽约并不是这样运作的。戴亚认为,在过去的半个世纪里,纽约已经从人脉网的城市(city of networks)演变为一个人脉网交织出的城市(networked city),像一个巨型大脑般运作着:

“直到七十年代为止,政治科学家一直把纽约描述成一个游戏。城市里的各种利益集团都是玩家,市政厅是裁判。但随着信息业接替工业,由工会、自治区机构、大主教管区、甚至犯罪团伙组成的集体世界,逐渐让位于个人世界。人们主要通过所属的关系网来定义自己。那些人脉最广的人最有机会受惠、找到工作、收获建议、被搭桥牵线。那些人脉贫瘠或者根本没有人脉的人,就被甩到了后面。”

城市的存在是为了让人们结交人脉,但人类打交道的动力也有黑暗面:人脉本质上是不公平的,有排他性。无论是上世纪八十年代的雅皮士,还是今天的高科技专家,现实都是“物以类聚,人以群分”。另外,人脉网越密集、越有用,随着时间推移,财务资本和社会资本就积累得越雄厚。反之亦然:稀疏的人脉网和失败的制度将会导致团体更为脆弱,与城市其他地区的联系更少。这也一定程度上解释了纽约现在的阶级割裂。“纽约的财富确实在向底层人民渗漏,但不是以一种合理、均匀的方式渗透。你的钱在人脉网中流通,比如你的理发师、壁纸商、皮肤医生。人脉网之外的人被忽视了。”

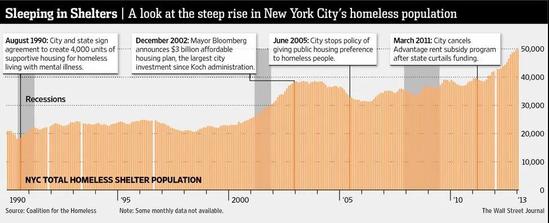

另一个深刻影响纽约的转变,是市政厅事务中越来越多地用到了商业原则。早在上世纪七十年代,市政府就已经失控,不只是因为债务,还因为它没有将用计算机处理会计账目。预算完全无法审计,市政厅里没人知道城市的就业人口。科赫必须让这个地方重新运作起来。借助一年发布两次的《市长管理报告》(Mayor’s Management Report),他改善了财政会计,并开始以“业绩”为导向管理,从而将市长的工作变成类似于CEO的工作。21世纪初,布隆伯格政府通过开创朱利安·布拉什(Julian Brash)所说的“布隆伯格之道”,将科赫的方法提升到了全新的水平。这种技术官僚式的城市治理方法将市长设想为CEO,将企业设想客户,将市民设想为消费者,将城市本身设想为产品,被当作奢侈品来销售。这样做的结果,喜忧参半。通过将纽约市政厅打造成一家私人公司,布隆伯格成功地令其更具企业家精神和创新精神。但他却无法为整个城市的利益服务。他在2013年卸任时,收容所里无家可归的人增长了61%。85%的纽约人抱怨这个城市已经贵到住不起。

纽约无家可归者的人口变化

来源:Saul, Michael. “Homeless Blame Game in New York City.” The Wall Street Journal, 3 March 2013, www.wsj.com/articles/SB10001424127887324678604578342790778993404.

在戴亚看来,如今纽约即将开启第四次演变。疫情、经济和财政影响、种族正义运动、还有11月的市长选举都在推动这一变化。后疫情时代的纽约前所未有地需要经济增长,但也需要戴亚口中的“城市建设”(citymaking),也就是市民日常积极参与重振城市,使其更具包容性。他认为,太多纽约人沦为城市生活的被动消费者,而民主要人们做的不只是投票、购物和抱怨。他的处方承袭了伟大城市学家简·雅各布斯的精神。雅各布斯曾经说过:“城市有能力为所有人提供些什么,只因为人人都参与创造城市。且只有当人人都参与创造城市时,城市才能为所有人提供些什么。”

虽然我同意戴亚提议的一般前提,但它们太抽象了,无法在实践层面提供指导。如果没有这个缺点,这将是一本完美的书。对我来说,真正能产生影响力的,并不在于草根运动,而在于进一步完善“布隆伯格方法”。在信息时代,政府必须尽快从一个单一、僵化的服务提供者演变为一个企业型的系统,能够掌舵,而不只是划桨。正如前纽约州长马里奥·科莫(Mario Cuomo)说过的那样:“政府的义务不是提供服务,而是保障服务的提供。”迈克尔·布隆伯格认为,市政厅应该对“顾客”负责,而不是对内部官僚机构负责,如此才能实现结果。我个人赞同布隆伯格的观点。只是,游客和外国寡头不是纽约唯一的顾客,城市的税收也不能成为衡量成功的唯一标准。布隆伯格对全球竞争力的过分关注,令其无法顾及财富分配。即将上任的市长最好没有这一缺陷。

来源:“Post-Covid New York.” Moritz Müller-Freitag, 20 June 2021, www.muellerfreitag.com/essays/post-covid-new-york.

《消失的纽约》

与《纽约,纽约,纽约》截然不同的,是杰里迈亚·莫斯(Jeremiah Moss)的《消失的纽约》(Vanishing New York)。2007年以来,莫斯在其同名的狂热博客上按时间记录了绅士化带来的物质和精神损失。十年来,他将自己的世界观整理成了一本书。这本书既义愤填膺,又充满了苦涩的怀旧之感。莫斯哀叹道,连锁店、豪华公寓和乏味的高楼大厦千篇一律、令人发指,把曼哈顿变成了全球富豪的主题公园。他非常同意亚当·戈普尼德(Adam Gopnik)的观察:“纽约更安全、更富有,但没有自我;纽约就像一个情人,老了去做拉皮手术,结果谁也不像。皱纹没有了,特色也没有了。”如果纽约是一件艺术品,那它的创作者一定是杰夫·昆斯:外表光鲜,内里空洞。简言之,没有灵魂。

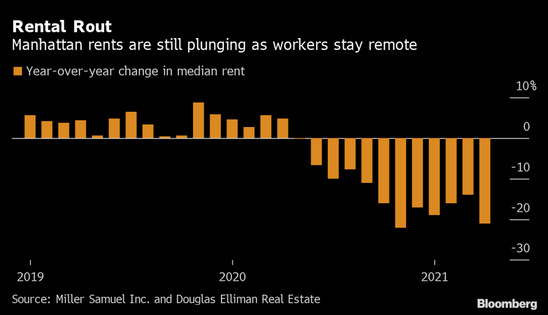

此书到目前为止,还都不错。莫斯对曼哈顿的变化展开了深入报道,非常值得一读。他还指出了困扰许多伟大城市的各种重要问题:艺术家、标新立异者和为城市提供创造力的异类被挤走;当地小企业的店面被另一家星巴克、沃尔格林(译者注:Walgreen,美国最大连锁药店)或7-11便利店抢占;城市空间日益同质化和郊区化,创造了一个“荒芜之地”。莫斯认为飙升的租金和不合理的住房短缺是这些问题的根源。不过对他来说,更严重的问题是,不仅城市变了,而且城市变化的本质也变了。虽然疫情是否会长期地重置租金还有待观察,但可以说,曼哈顿下城和布鲁克林部分地区已经失去了往日的活力和真实性。

曼哈顿租金中位数的同比变化

来源:Carmiel, Oshrat. “NYC renters grab apartment deals now as they plot office returns.” Bloomberg, 13 May 2021, www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/nyc-renters-grab-apartment-deals-now-as-they-plot-office-returns.

不幸的是,莫斯的愤怒与怨恨太多,以至于无法察觉这些问题的细微差别。当他描述他所看到的纽约每日气质的深刻变化时,他经常过于夸张:新自由主义政策被描述为“纽约灵魂上的致命瘟疫”;外来人口被描述为与房东合谋赶走标新立异者的肤浅恶棍;前市长鲁迪·朱利安尼被斥为“曼哈顿的墨索里尼”;贫民窟和低等生活文化被浪漫化,与现实几乎毫无相似之处;而纽约所谓的消亡“不仅仅是一个有关死亡的故事;而是一个谋杀故事。”更糟糕的是,作者对游客和移居者的蔑视,经常变成人身攻击。

我应该在这里指出,杰里迈亚·莫斯是一个假名,是格里芬·汉斯伯里(Griffin Hansbury)的笔名。汉斯伯里是纽约的精神分析学家和活动家。他曾这样描述自己暴躁的写作风格:“如果你把我身上最暴躁的部分分离出来,就是那他(莫斯)了。”恐怕这种发牢骚的态度破坏了书中报告的完整性。写下450页的抱怨对作者来说可能是一种宣泄,但即便是最有同情心的读者,读这本书也会考验他们的耐心。这很遗憾,因为莫斯所写的代表了许多人的心声。这些人在他们看作是家的城市中越来越不受待见。有这样的感觉可不好受,理应严肃对待。在纽约,我们的利益多少都绑定在一起。正如已故的克里斯托弗·希钦斯(Christopher Hitchens)所写的那样:“当有一天,全球各地都如出一辙,我们应该十分贫瘠。不仅如此,更令人感到贫瘠的是,我们还将无法表达,甚至无法理解或描述我们所失去的。”

希钦斯所暗示的失落和流离失所的情绪,是莫斯回忆狂欢的核心。他渴望那段美好旧时光。那时的纽约更性感、更前卫。人行道上到处都是狗屎。但是,这种对过去过度乐观的痴迷,也并非没有危险。怀旧情绪的问题就在于它反映的往往不是事实,而是被过度美化了。莫斯特别善于剔除糟粕。他只是粗略地提到了“布朗克斯在燃烧”的岁月(译者注:布朗克斯是纽约最北面的一个区,1970至1980年代时布朗克斯区住宅区常发生纵火案)。这个时期令整个纽约“德累斯顿化”(译者注:德累斯顿,德国东部城市,二战时曾遭轰炸,整个内城被彻底摧毁);他没有想起1977年那次可怕的大停电,这场停电令九百万人陷入黑暗,还释放了城市的恶魔;他忽略了犯罪和谋杀率的飙升,天黑后出家门也因此变得不安全;他掩盖了令人痛心的艾滋病危机,这一位危机杀死了曼哈顿50%出生于婴儿潮时期的同性恋。我还可以继续列举下去,但我想你应该明白了我的意思。并非一切都很美好,改变也并非都是坏事。对许多人来说,他们显然无法活在被莫斯赋予浪漫色彩的过去,而对幸运的少数人来说,这样的过去则是伊甸园。但是,莫斯仍然喜欢过去这种虚假的已知,而不喜欢明日的未知。这是我十分反对的一种世界观。我们需要重塑我们伟大的城市,而不仅仅是重建它们。

来源:“Post-Covid New York.” Moritz Müller-Freitag, 20 June 2021, www.muellerfreitag.com/essays/post-covid-new-york.

《新的城市危机》

三本书中的最后一本,是理查德·佛罗里达(Richard Florida)的《新城市危机》(The New Urban Crisis)。二十年前,佛罗里达凭借畅销书《创意阶层的崛起》(The Rise of the Creative Class)成为最具影响力的城市理论家之一。他在书中恰当地指出,城市财富的多少,取决于吸引和留住所谓的“创意阶层”成员的能力。这个群体包括高技能的企业家、专业人士、创意人才等。他预测,这些人聚在一起,能够成为城市发展的关键驱动力,资本将跟随人才,而不是人才跟随资本。佛罗里达的观察塑造了纽约等地的城市政策,也引来了学术界的激烈批评。他的新书在其处女作问世15年后出版,清楚地阐述了创意人才成群结队给城市带来的影响。虽然此书与纽约本身无关,但它在很大程度上依赖纽约的例子来说明如今塑造城市的结构性力量。

佛罗里达的核心论点是,像纽约这样的“超级明星城市”已经成为其自身成功的受害者:“虽然人才聚集推动了增长,但也增加了有限城市空间的竞争;空间聚集的事物越多,土地就越贵;土地越贵,房价就越高,某些事物就要被挤出去。”换句话说,吸引创意阶层、以“布隆伯格方式”治理城市的代价,是处境较差的居民被不断上升的生活成本挤出了城市。这就是人才和创新“群集力量”(clustering force)的悖论:这种群集力量既是经济增长的主要引擎,又是城市不平等的最大推手。疫情下远程工作的崛起不太可能在短期内扭转这种动态。事实上,随着时间的推移,经济不平等和空间隔离可能会加剧:

“随着优势群体在最好的社区定居,他们坐享最多的经济机会、最好的学校和图书馆、最好的服务和设施。所有的这些都巩固了他们的优势,并增进了他们的子女向上流动的可能性。而弱势群体则被打发到犯罪率较高、学校较差、向上流动最不可能的社区。简言之,富人能自由选择住在哪里,而穷人只能选择住得起的地方。”

对城市空间的竞争日益激烈,导致纽约人因收入、教育和阶级而愈发分化。但是,要将城市居民分为恶棍和受害者,并不像引文中所暗示的那样简单明了。佛罗里达的书好就好在它用经济数据来区分故事和现实。这使它能很好地对另外两本书作补充。例如,他承认绅士化是城市中一个恼人的特征,但也强调媒体对绅士化穷追不舍,将人们的注意力从城市贫困中更严重的问题转移走。他还认为,超级富豪很难像杰里迈亚·莫斯控诉的那样对曼哈顿造成损害:“根本就没有足够多的富豪,能让整座城市或城市的大部分地区陷入死寂。116位亿万富翁和约三千位超高净值的千万富翁甚至都不能填满无线电城音乐厅的一半座位。”不要忘了,纽约前1%富有的人支付了该市所得税总收入的近43%。同样的道理适用于科技人员和初创企业。佛罗里达承认,他们给城市房地产施加了压力,但也澄清道:他们不是不平等的主要驱动力(尽管他们是造成不平等的原因之一)。城市贫穷的根源,并不在于贫穷社区因绅士化致富,而是在于贫困社区一代又一代地保持贫困,无法享受优质的学校、工作、公园、交通和人脉网。

此书最后提出了一系列政策处方,旨在形成更具包容性的创造经济。正如人们所期望的那样,大多数政策都是在针对经济适用房的短缺问题。佛罗里达告诫人们不要放松对土地使用的管制,并敦促政策制定者将有钱的房主拿到的联邦住房补贴重新分配到城市租户手中。他还主张征收土地价值税,以激励业主最大限度地利用城市空间。但解决住房危机并不像人们希望的那样简单。两位著名经济学家最近发表的一篇论文中显示,在城市内造更多的住房,不意味着房价就会自主降低。事实上,造房子可能会吸引更多的创意人士,住房价格因此会更高。在这种情况下,该论文建议治疗负担问题的根本,也就是教育程度较低者不再享受“城市工资溢价”(译者注:指城市的平均工资高于农村地区的现象),而不是试图用不完善的政策来治疗症状。不幸的是,佛罗里达的书并未在如何解决这一难题上提供指导。

此外,纽约还必须在公共交通上投入资金。如果有着116年历史的纽约地铁没那么糟糕,那么高额的生活费用肯定不成大问题。纽约的交通是新市长必须面对的问题。你不必读《成为官僚》就知道,大众交通在纽约的日常运作中至关重要。它让纽约人能在物理上和社会上移动到别处。但是,尽管在疫情前,纽约公共交通的日均客流量就已经达到550万,但几十年来,这一体系一直不受关注、资金不足。这到底是怎么回事?历史上出现的一个奇怪现象是,对纽约的地铁网负有最终责任的,是纽约州长而非市长。正是纽约州长控制着资助大纽约交通运输管理局的州预算。但市长在一个交通领域还有一些影响力,即城市的公交车网络,毕竟是城市掌控着公交车通行的街道。而这也正是新市长应该首先采取行动的领域。

来源:“Post-Covid New York.” Moritz Müller-Freitag, 20 June 2021, www.muellerfreitag.com/essays/post-covid-new-york.

纽约的第四次演变

那么,纽约的过去将如何为未来提供参考的呢?我们已经看到,在去年3月疫情暴发时,诸多问题已经在这个城市发酵了。一位纽约人如是说:“疫情只是点燃了导火索,炸弹已经在这儿埋了有一会儿了。”因此,“纽约已死”的文章在最近几个月涌现,并不是什么令人惊讶的事情。对我来说,整座城市将会消亡的想法听起来相当荒谬。如果你研究下近代史,仅仅在过去二十年里,纽约的讣告就已经写了三次:第一次是在网络泡沫和911事件之后,然后是在2008年的金融危机期间,现在又是因为疫情。纽约从前两次危机中恢复过来这次也一定能东山再起。这一次也不例外。但问题也确实存在着。

首先,远程工作的崛起,是否会长久削弱纽约等高成本城市的群集力量。我认为这不太可能发生。疫情结束后,只有一小部分劳动力会继续完全远程工作。其余员工将过渡到线上线下混合的模式,意味着办公室将缩水,但不会消失。有些人将离开城市,就像在疫情前已经发生的那样,但像纽约这样有着优质设施和机会的地方将会继续吸引着人才和资本。年轻人需要城市来建立人脉,其余大多数人也一样。不如坦诚地说清楚吧:去年,许多人在家里办公时松懈了打理疫情前曾面对面建立起的人际关系,不论是工作上的还是私人上的。如果不加以弥补,人脉网中“弱关系”的力量将随着时间的推移而被削弱。我们不能无限期地消耗自己的社会资本。

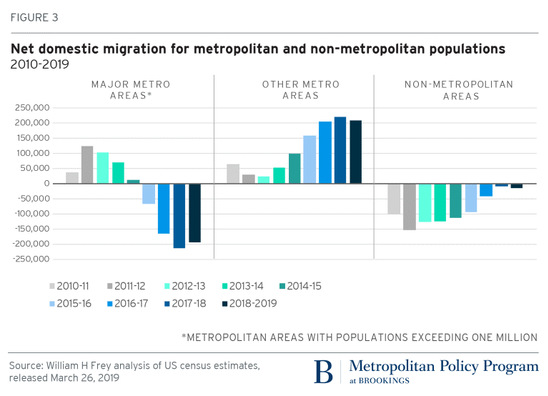

美国国内都市和非都市人口的迁移率

来源:Frey, William. “Even before coronavirus, census shows U.S. cities’ growth was stagnating.” Brookings Institution, 6 April 2020, www.brookings.edu/research/even-before-coronavirus-census-shows-u-s-cities-growth-was-stagnating/.

其次,在第四次演变之后,纽约会是什么样?我猜想,这在很大程度上将取决于谁会离开这个城市,谁又会搬进来。如果疫情能抹去郊区的沉闷氛围,那当然是好的,毕竟这种氛围近来已经抹去了纽约的韵味,但如此一来代价可能相当高昂。曼哈顿研究所(Manhattan Institute)最近的一项研究表明,仅仅是5%的高收入纽约人(那些年薪在十万美元以上的人)离开这座城市,就会导致纽约每年少收9.33亿美元的税收收入。即便是标新立异者也可能不愿为标新立异的代价买单。

可以说,最重要的问题是,不平等的松紧带需要拉到多长才会断裂。我从这三本书中得到的首要教训是,在纽约这样的城市,最典型的问题就是持久的贫困和阶级分化。当宅在舒适的家庭办公室里时,很少有人会感受到这样的问题,但问题确实存在,而且还在不断恶化。通过加速既存趋势,疫情巩固了顶层人士的优势,也加剧了底层人士的不利处境。疫情后,创意阶层居住地选择更多、储蓄更多、甚至还能健康完好。反之,基本服务人员和蓝领工人阶级将继续面临工资水平停滞不前和社会流动性下降的问题。这样的悲剧现在已经愈发明显。解决这个问题将是我们一生中最大的挑战之一。