“蛋壳跑路”对我们的城市产生怎样的影响,或者说我们应该吸取到怎样的教训?The Globe and Mail最近讨论了城市如何借助新冠疫情大流行的机会来对教育、住房等做更好的改革,尤其是发达国家城市的经验,值得我们借鉴。

来源:Fu, Kathleen. “City of dreams.” The Globe and Mail, 14 November 2020, www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-urban-cure-how-cities-seize-opportunity-from-the-pandemic-crisis/#c-image-0.

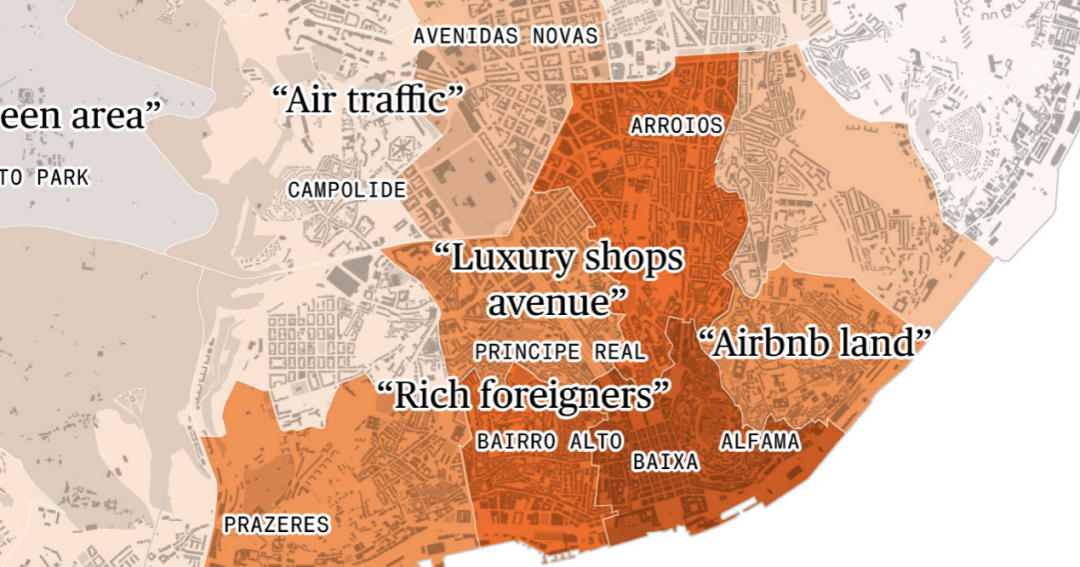

夏天,人行道上的餐厅、自行车道和没有车的马路特别多。从3月到11月,全球各地接连封锁,仔细清洁过的公共广场和林荫大道几乎空无一人。之前公园年轻人突然增加,现在也习以为常了。公共交通变得更谨慎和卫生。顷刻间,城市和政府改变了许多几代人看起来固定不变的事物。有一些变化是临时的、应急的。当然也有很多,会因其流行性或实用性得以保留下来。新冠疫情引发的更深刻、持久的变化不那么明显,但这些重大变化不会因为出现疫苗和经济复苏而消失。一些市长和市议会已经把这场全球危机变成必须抓住的机会,去做那些渴望已久、从前只敢想象的事。今年是费尔南多·梅迪纳任里斯本市长的第五年。在电话采访中,梅迪纳说:“我们发现这种病毒不会很快消失,马上就开始想:‘好吧,碰到问题了。面对新形势,怎么推进城市建设呢?’经过思考,我们看到了机遇。”今年三月初,里斯本第一次封城。梅迪纳目睹了一系列危机被放大。对里斯本至关重要的旅游业瘫痪,而里斯本有2万名市民是靠在Airbnb等平台上短租公寓来谋生的。他们的收入和城市的商业税收都受到重创。里斯本城市分区

来源:“Airbnb Land.” Bloomberg, 28 July 2020, www.bloomberg.com/graphics/2020-airbnb-short-let-reforms-lisbon/.

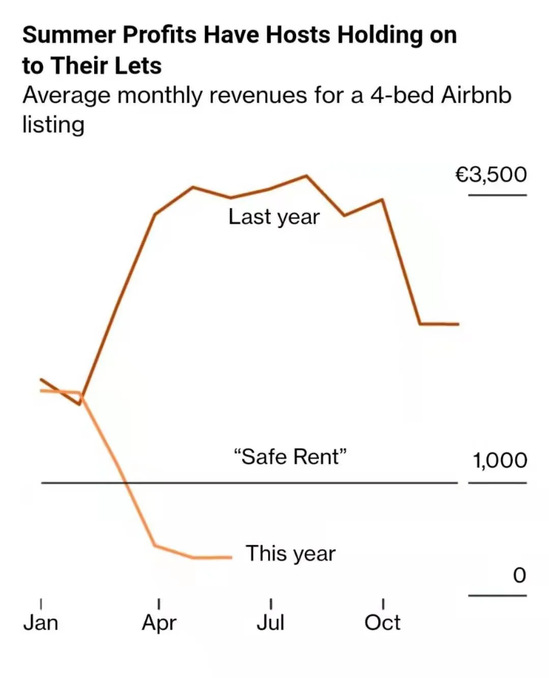

与此同时,里斯本的住房危机更加严重。每周,成千上万人从农村外围地区来到里斯本从事基础的服务工作,比如教师、清洁工、快递员。他们一般住在宿舍,或坐公交车,而这些都是病毒的传播途径。经过2008年的经济危机,里斯本已伤痕累累,很多年都没有恢复,没办法快速建造出足够多的低价住房。里斯本政府以长租的方式租下几千套短租公寓,按照一项名为“安全租金”(Safe Rent)的计划,用这些公寓为基础服务业的工人提供补贴住房。补贴住房的租户以抽签的方式选出,并且政府会优先考虑无法负担城市生活的年轻人和中下层员工,租金上限为承租人净收入的三分之一。业主得免于难,工人们得以继续生活在工作的城市,且租金合理,城市也从两方收到了税。旅游业主导的区域有了成千上万的长期居民和更明显的社区氛围。这样做收效远快于建立新住房。长租的总成本减去收到的租金,政府支出约为每套房4000欧元(约合人民币31658元),低于建造单位住房的成本。葡萄牙国家政府就一直想把低价住房的成本压到这么低。Airbnb上有四张床位的房源的平均月收入

来源:“Summer profits have hosts holding on to their lets.” Bloomberg, 28 July 2020, www.bloomberg.com/graphics/2020-airbnb-short-let-reforms-lisbon/.

梅迪纳说:“危机来的时候,我们就意识到,通过Safe Rent,我们可以同时达成三个目标:① 迅速为年轻人与中产阶级增加住房数量;② 帮助短租的业主提高收入;③ 发展社区,创建更可持续发展的城市。另外一个发展方向是,政府通过法律,让参与这一计划的业主享受税收优惠。这是一件我们会坚持做下去的事情,中央政府正在鼓励葡萄牙其他城市采用我们的想法。”如果说里斯本把危机变成了机遇,那么其他城市则是被迫在环境的压力下,永久地改变了城市的运作方式。在疫情暴发的最初几个月里,加拿大维多利亚市市长丽莎·赫尔普斯发现,自己与数百名居民站在了对立面。究其原因,是该市最鲜明的两个特点:受人喜爱的公园和流浪者。当新冠开始在加拿大不列颠哥伦比亚省传播的时候,一夜之间,流浪汉的收容所和治疗中心为了保持社交安全距离,将人数缩减到一半。沙发客和共享房间的租客因为户主担心感染而被赶了出去。和加拿大许多其他城市一样,维多利亚的公园搭起了成簇的帐篷。赫尔普斯试图在公园组织一个服务型帐篷城(译者注:搭有很多帐篷的社群),这引发了她与附近居民的冲突,赫尔普斯不得不为此道歉。今年六月,维多利亚市政厅附近的帐篷城

来源:Hipolito, Chad. “Tents for homeless people stand beside Victoria’s City Hall this past June.” The Globe and Mail, 14 November 2020, www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-urban-cure-how-cities-seize-opportunity-from-the-pandemic-crisis/#c-image-2.

今年夏天,她成立了一个新组织:“撤营工作组”(Decampment Working Group),作为“社区健康联盟”(Community Wellness Alliance)的一部分。工作组团结了城市最高领导人、商业组织和商会、省级卫生和住房部门、慈善机构和本土组织,目标是到2020年底,为至少80%以公园为家的人提供住房,预计将有250人依次得到住房。不同人得到的住房类型不同:彻底无家可归的,将分到新收容所,配备后勤服务;还有些人会住进租赁汽车旅馆;尚未陷入绝境的,将分配到捐赠的私人房间,还可以拿到补贴。赫尔普斯告诉我:“这是一种新的合作方式,大家深入合作,不会相互指责。卫生部门与不列颠哥伦比亚省的房屋部门之间,以一种前所未有的方式合作。这种关系和新的工作方式已经得到巩固,我们也不会回到过去。我认为这是好事。这种合作不会消失。”这项工程还未完成,那些长期居住在公园里的人能否在冬天得到妥善安置还有待观察。但这个例子生动地展现了大流行病如何改变城市领导人的思维方式,迫使他们建立可能比旧官僚机构更有效、持久的新机构。城市的经济适用房设计不周、流浪汉收容拥挤不堪,致使城市有成为疾病传播主要媒介的危险。里斯本和维多利亚市不是唯二发现这点的城市。事实上,在大多北美和欧洲城市,新冠感染率在近郊的公益住房和廉租私人公寓区是最高的。这导致许多城市在住房升级方面进行了大规模紧急投资,通常是通过重新分配基础建设经费。这改变了住房部门的工作方式和工作重点,而且一改就是永久改变了。经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development)总部位于巴黎,其城市、地区和小微企业事务部门的主管拉米亚•卡马查伊(Lamia Kamal-Chaoui)表示,在疫情暴发最初的几个月里,是地方政府带头设计新技术、建立新机构。尽管国家级政府一般都在提供资金,但它们通常行动太慢,而且与地方分离,无法让这些资金真正发挥作用。卡马查伊在采访中说:“大流行伊始,市长是最重要的工作人员,他们直接与公众打交道。市政府和中央政府的不同在于,许多市长都极其积极主动,富有创新精神。他们很早就开始考虑疫情的后果,所以他们实行了一些措施。在一定程度上,我们可以预期这些措施将是永久性的。”卡马查伊所在的经合组织部门一直关注着全球数百个城市为应对疫情所做的政策变化,并在一系列报告中进行跟踪。起初,大部分新政策出现在新冠病毒开始进入城市时,都是为了保护生命和生计而仓促采取的临时应急措施,政策实施还获得了上级政府下拨的应急经费。然而,到7月下旬,经合组织发布了关于政策变化的第二份报告时,许多新政策和机构已或多或少地体现出了永久存在的趋势。这包括对街道、人行道、就餐空间、自行车道、公园的明显改变,其中许多是为了保持安全距离而采取的临时封锁措施。但事实证明,这些措施非常受欢迎,有些已成为长期安排。柏林的弗里德里希大街(Friedrichstrasse)和雅典的奥莫尼亚广场(Omonia Square)等街道,一直是行车空间,还有波哥大和米兰等城市几十公里长的马路,都一定程度上永久变成了行人和骑行者的空间。弗里德里希大街的自行车道

来源 Macdougall, John. “A cyclist makes her way down to a two-way cycling lane in Berlin’s central Friedrichstrasse shopping mile.” Getty Images, 8 September 2020, www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/cyclist-makes-her-way-down-a-two-way-cycling-lane-in-news-photo/1228403629.

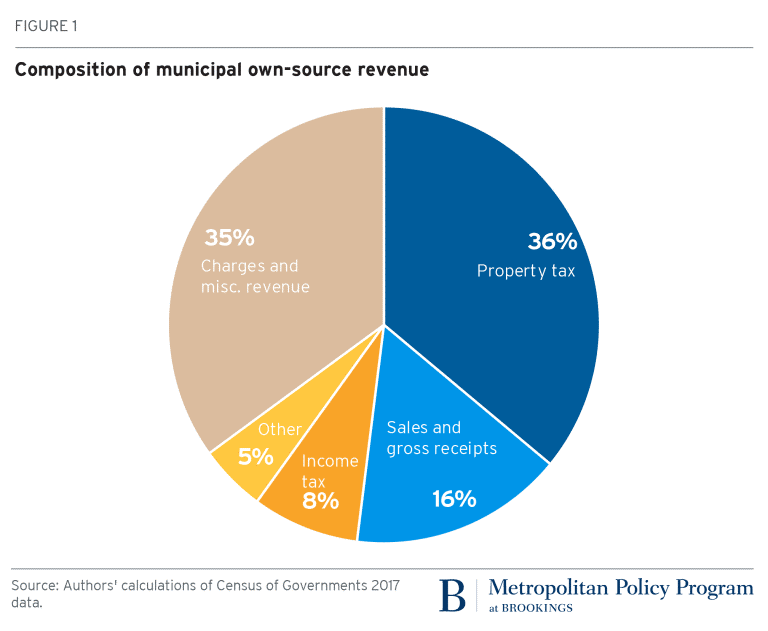

城市内部数据流量的巨大变化不太容易看得到,却也同样重要。今年春天,城市和教育部门仓促应对疫情,使人们骤然转向远程办公和教学。一些城市,比如东京,搭建了庞大的电子学习平台,这样学校就可以搬到网上开设(相比之下,北美的城市普遍靠拼凑商业产品实现远程教学)。在伊斯坦布尔,至少四分之一的家庭不能上网,该市部署了一个新的远程学习系统,将接入点与电视频道连接起来,并在许多学校首次安装了数字技术设备。事实证明,只要确保城市里每个人都能以某种最低限度连上网,就能产生很大变化。在加拿大等较富裕的国家,许多低收入家庭只有一部智能手机作为共用的上网设备。还有些人把公共图书馆作为上网的唯一途径。疫情迫使图书馆关闭,他们就失去了工作和上学的机会。一些图书馆将其互联网接入点设置在街道,许多城市开始开发市政WiFi,相关的设施肯定会固定下来。还有一些变化让城市措手不及。随着人们越来越习以为常,这些变化将从应急创新转变为固定设施。但在许多情况下,这些变化是市长、议会、市政官员或市民长期以来想做的事情,但由于缺乏资金、官僚体制僵化、掌握城市命运的上级政府缺乏意愿,这些改变在此前被认为是行不通的。欧洲城市一般更容易考虑这些长期变化,因为这些城市往往是国家政府直接出资。在北美,房产税和商业税收占市政府预算很大一部分。在疫情之下,这部分收入受到冲击,改变城市的进展较慢。如果应急经费枯竭,一些潜在的“永久”变化可能会受到威胁。美国市政府收入来源

来源:“Composition of municipal own-source revenue.” Brookings Institutions, 31 March 2020, www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/03/31/when-will-your-city-feel-the-fiscal-impact-of-covid-19/.

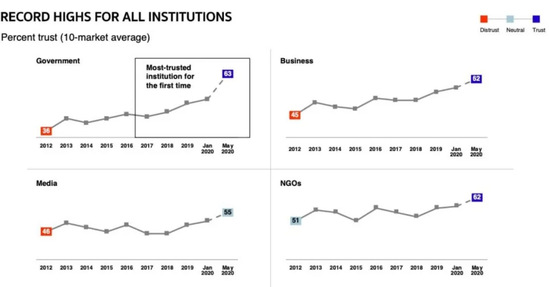

但这些创造性破坏背后的力量不仅由金钱驱动。爱德曼(Edelman)等机构测量了公众对政府的信任度,数据显示,信任度“前所未有”地上升到了历史最高水平。公众对各类组织的信任度

来源:“Record highs for all institutions.” Brink News, 9 June 2020, www.brinknews.com/quick-take/trust-in-government-surges-during-the-covid-19-crisis/.

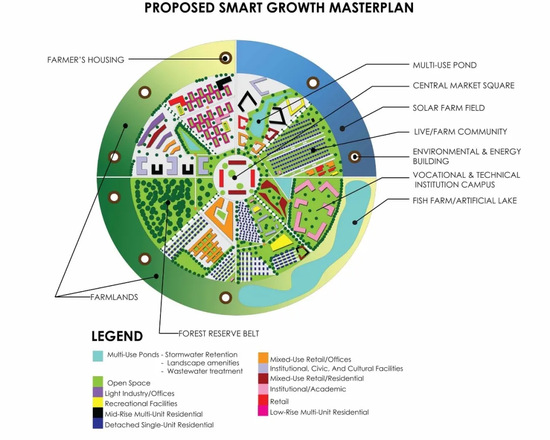

这说明,有更多的城市可以在紧急情况下,开展其他重大的长期改革,比如在服务、教育、交通和生态可持续性等方面。卡马查伊说:“如今很多城市都在这种情况中,找到很多事可以做。它们要抓住这个机会。我不认为这种机会一直都有,而且我认为下一次危机将是社会危机、就业危机,需要类似的新思维来应对。”在过去六个月的危机中,有一些城市管理者可能没有那么高瞻远瞩。卡马查伊的观点会给他们带来额外的压力。这些城市的居民已经意识到,在城市生活的重要领域做出快速且具有实质性的改变是可行的。他们现在期待城市管理部门对其他迫在眉睫的危机做出类似的反应。多伦多前市长、某环保组织的领导人大卫·米勒说:“我认为新冠病毒创造了一个环境。在这个环境中,人们做好准备接受创意与创新,但他们也希望集体问题得以解决。他们不会容忍讨论余地。他们已经在疫情中看到了市政府的做法,也会期待政府在气候问题上有同样的表现。”米勒目前是C40城市气候领导者联盟(C40 Cities Climate Leadership Group)的北美主任,最近出版了《答案:世界大城市如何应对气候危机》(Solved: How the World’s Great Cities are Fixing the Climate Crisis)一书。他在疫情初期研究此书的过程中发现,这场危机和新的经济形势为许多城市提供了机会,使之能够实行以前难以推行的绿色和减排政策。首先,城市居民对城市中的自然空间产生了一种欣赏。这种空间不仅仅是沥青中的一抹绿色,还有日常就可使用的避难所。米勒指出,哥伦比亚的麦德林(译者注:哥伦比亚的第二大城市)和塞拉利昂(译者注:西非国家)的弗里敦(译者注:塞拉利昂的首都)等城市以这场疫情为契机,种植了几十万棵树。同样,社区也变得更加重要:它不仅仅是卧室的集中地,现在也成了整日工作的空间。居民会要求社区做出改变。杂货店增添了送货服务。人们敏锐地意识到居民区内服务机构和商店的缺失,这是因为分区制导致在居民区开店非常困难。城市增长总体规划

来源:“Proposed smart growth masterplan.” Boston University, 19 July 2018, sites.bu.edu/dome/2018/07/19/the-problems-with-euclidean-zoning/.

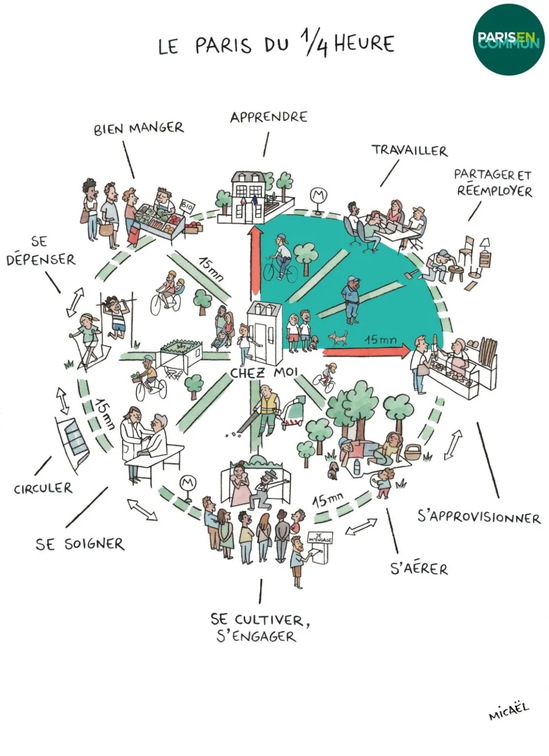

许多人认为远程办公和教学至少在一定程度上会持续很长时间。这使得居民区发生改变,其中涉及的领域,几乎所有人都认为城市需要彻底、永远的改变。一些办公区可能需要重新划分、重新组成居住区。居住区可能需要改变成有全天候、全方位服务的社区,鼓励在其中开设各类商店和服务机构,而这是以前的城市规划所禁止的。远程办公可能会让一些人口永远地流出城市,再把一些新的人口引入城市。但问题是,没有人真正知道这些新的工作和学习方式、长期隔离所引发的新的生活态度将如何影响城市生活,继而影响长期政策。目前有很多猜测,但没有什么实质性的证据。一些城市领导人利用对后疫情时代的大胆愿景,推动他们现有的政策落地。许多市长从巴黎市长安妮·伊达尔戈(Anne Hidalgo)那里找到了灵感。伊达尔戈的命运在疫情中突然逆转。2020年初,她大胆的交通和住房计划在法国并不受欢迎,特别是她的“15分钟城市”概念,即打造紧凑的步行社区。批评者认为,这种想法只会吸引了那些已经很幸运的市中心精英,但解决不了郊区的问题。然而,这些想法似乎对封锁期间的巴黎人产生了很大吸引力,伊达尔戈也在6月轻松赢得连任,让所有人都感到惊讶。15分钟城市(按顺时针依次排列的标题为:教育、工作、知识交流、购物、娱乐、社区参与、健康、公共交通、锻炼和营养)

来源:“Paris en Commun’s ‘15-minute city’ concept sketch.” Ubique, 26 February 2020, ubique.americangeo.org/map-of-the-week/map-of-the-week-the-15-minute-city-of-paris/.

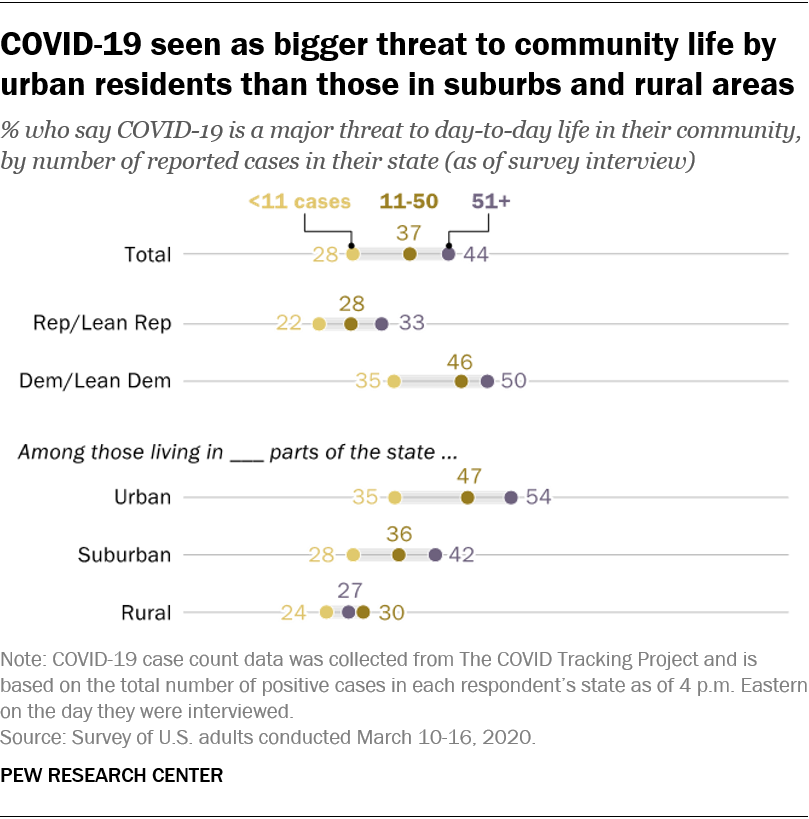

蒙特利尔市长瓦莱里·普朗特(Valérie Plante)的交通和住房构想可能更现实,部分观察者称其为“45分钟城市”计划。该计划更多是想将偏僻、依赖汽车和低收入的郊区融入城市生活,这或许更适合允许远程工作的大都市。今年,这些想法取得很大进展,此前并不支持的省政府首次将蒙特利尔公交改革列入预算。如果普朗特和她的议会能够决定该市在疫情后的形态,那么他们就能把握这个机会。尽管有城市把握机遇的例子。但是,大多数资深观察者认为,未来几个月,更大的变化不会是由创造性的机会主义者推动,而是由困难的环境推动。加拿大城市研究所(Canadian Urban Institute)是全国性的城市政策制定组织。主席玛丽·罗威说:“这次大流行,是一个粒子加速器:以前城市中所有功能失调的事物,现在都以一种更严峻的方式呈现出来,而且很多时候展现出可怕的致命性。”“而我认为,更困难的事,或许是政府将被迫去做的。这不仅仅是市政府搓搓手说:‘太好了,现在我们终于可以把自行车道建起来了。’可以说,这是最容易实现的。更严峻的挑战,在于市政府必须做出系统性的改变。而现在看到的改变,更多是应激的。因为现在人们在不同地方工作,所以需要让居住区散布在大都市里;因为要打造出完整的社区,所以要配备一系列住房、设施、商业、零售……我很想看看危机是否能最终迫使我们得出一个更为完整的答案。”但是,这些变化很少是为了积极发展,也很少是很早之前就有了构想和方案,而后施行的。正如里斯本和维多利亚市长所发现的那样,一场危机可能会破坏很多个社区,并使这些社区的利益相互对立起来,但通过非凡的努力,人们可以通过妥协来解决问题,把对各方的损害降到最低。但是,不到最后一刻,这些恰当的解决方案很难提前出现。温哥华的前首席规划师布伦特·陶德林(Brent Toderian)现在是一名城市顾问。他说:“如果我们不谨慎,不主动出击,在家办公可能会削弱城市。影响不一定都是积极的。只有当我们主动积极地争取,结果才可能是积极的。”“重建得更好”(“build back better”)这句话已经成为市长办公室一种仪式性的口号。大流行后的重建将让城市抓住时机,以新的、创造性的方式重建各种机构和基础设施。但是,这种观点以积极的发展为前提,而这些发展至少在短期内并不是一定会发生的。如果数以千计的小企业倒闭,城市就会损失商业税,还有企业为街道和社区带来的生机,重建城市也将因此变得困难。同样,如果很大一部分居民搬到郊区远程办公,或者如果试图把大块办公区转变为居住区,再或者如果重建资金不足引发了经济萧条,以上种种都会让重塑城市难上加难。在经济严重衰退的时候,要让城市及其体制变得更好是非常困难的。与郊区和农村地区相比,城市居民认为新冠疫情对社区生活的威胁更大

来源:“COVID-19 seen as bigger threat to community life by urban residents than those in suburbs and rural areas.” Pew Research Center, 20 March 2020, www.pewresearch.org/fact-tank/2020/03/20/urban-residents-in-states-hit-hard-by-covid-19-most-likely-to-see-it-as-a-threat-to-daily-life/.

陶德林说:“那些对疫情影响评头论足的人在做同样的事情。他们假设了结果会相对乐观,假设了效果来得很快。他们认为,我们不需要害怕市中心的没落,因为“15分钟社区”将取代市中心。就算真的可以取代,那也要我们真的可以剪成“15分钟社区”。但在市中心的没落到新社区真正形成之间,恐怕至少要几十年。”对于可能发生的最坏情况,很少有城市管理部门、商业团体或市民愿意为之制定应急方案,尽管他们有事不得不做。这也许就是为什么到目前为止,很多城市里发生的长期变化惊人的相似:一条主商业街改成了步行街;市中心设置一些自行车道;为了让人们保持距离,增加一些地面公交和地铁。陶德林说:“最容易想到、谈到并采取行动的,都是显而易见的,比如人行道的宽度、自行车道数量,还有重新设计街道和户外座位,这些都是我们正在处理的事情,比较简单,也是我们从疫情中容易学习到的经验。”“更困难的,是对汽车依赖、公共交通客流、郊区扩张和市中心的影响。所有这些都在发生。这些才是更重要的议题,需要更具挑战性的讨论。”

* 标题和部分配图由译者选编。

* 本文仅代表学者个人观点,

与沪港发展联合研究所立场无关。