作者: 发布时间:2021-01-13 来源:华东师范大学思勉人文高等研究院+收藏本文

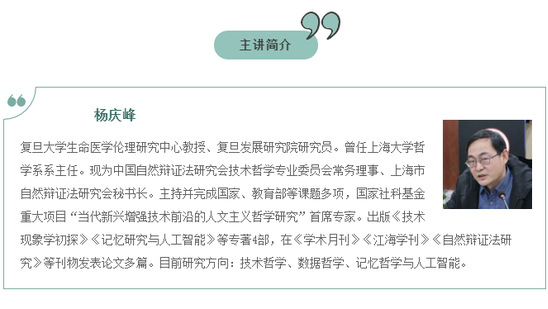

2021年1月8日下午,复旦发展研究院研究员、复旦大学生命医学伦理研究中心教授杨庆峰受邀参加由华东师范大学思勉人文高等研究院主办的“数字人文的理念和实践”高端讲坛第5讲,围绕“数字人文方法的哲学反思及其超越”这一主题展开讲座。

讲座由一个研究案例开始。杨庆峰教授以数字分析的方法研究了哲学家斯蒂格勒《技术与时间》这本书的主题,该方法统计了memory、trace、forgetting、past、technics五个词在不同章节中出现的频率,以此分析了该书的主题和脉络。而这一分析同样也带来了学理性的反思:数字分析与文本分析如何协调统一呢?数字人文的本质又是什么?

带着学理的追问,杨庆峰教授在讲座的第一部分,解释了“方法、数字人文方法”的含义。教授认为,“方法”分为“日常看法”、“传统哲学看法”和“解释学看法”三个方面,在日常中,我们通常会把方法看作是解决问题的流程和技巧,我们面对的通常是经验世界中的理论和实践问题。但在传统哲学中,方法则是获得真理的有效途径,它主要运用在了“科学命题—知识”这一维度中,并以笛卡尔为主要代表。另外,在解释学的看法中,获得真理的方法未必是科学方法,而是基于人文经验的先在理解,如伽达默尔考虑到了“成见”在理解过程中起到的作用。同样地,数字人文应是数字化工具的一种”有效处理文本的技术方法”。

基于此,杨庆峰教授认为,“文本”概念是人文科学的基础,我们若将文本划分为“文本媒介”、“文本内容”和“文本意义”的话,那么文本在数字化的过程中会出现一种悖论,那就是“文本意义”不同于其他两者,是不可数字化的,文本意义的来源是解释和体验。

紧接着,杨庆峰教授提出了超越数字人文方法的四种追问路径,分别为“思想史追问”“情绪论追问”“本体论追问”和“主体性追问”。在“思想史追问”中,教授认为,我们应该反思数字化正在形成独特的“数字方法论”这一问题。关于严格的人文科学的求知方法在思想史中早已有之,如17世纪的笛卡尔和斯宾诺莎曾试图为哲学研究提供实现“严格科学”的方法。而在19世纪末、20世纪初,李凯尔特、狄尔泰和伽达默尔亦曾为人文经验提供哲学论证,这就是从历史经验、文学经验、宗教经验等角度出发去展开与科学方法和经验的斗争。一直到20世纪80年代,方法论的争议逐渐转入到了技科学(technoscience)的范畴中,更多地呈现为技术之争。所以,数字化方法论其实是延续着思想史的追问而展开的,尤其是承接着作为知识典范的科学逐步让位于作为方法的技术这一思路。

在“情绪论追问”中,杨庆峰教授认为,方法追问必须指向其问题背后的普遍情绪,而不能只停留在问题本身。这就意味着,数字技术解决的问题绝非仅仅是一种经验或理论,它是与时代状态和时代情绪无法分开的。尤其是在世界战争或新冠疫情的语境之下,能够洞察人类的真正问题,并从中引申出应对之策的数字技术才是有价值的。同时,教授也反思了由此可能催生出的“技术傲慢”的问题,即傲慢导致的偏见会误导人类自身,遮蔽智慧之眼,而谦逊的美德伦理学或许是抵制傲慢的有效途径。

在“本体论追问”中,杨庆峰教授带领大家回顾了哲学史上关于本体问题的讨论,并提出“数字物”是否会成为本体性存在之物这一问题,以及数字人文方法在何种意义上可以指向这一虚拟的本体存在。同样在“主体性追问”中,杨庆峰教授提出,数字人文方法的应用未必会形成新的研究范式,但是肯定会消解传统的主体及其写作方式。由此,作为传统的单一写作主体的消解,和作为数字人文的多元主体的出现,将是工具论的观念无法想象到的变革结果。

最后,杨庆峰教授以阅读信件时的回忆体验做结,对比了人类传统的体验方式和数据搜索之间的区别,并回顾到讲座最初的问题:数字人文方法的本质是什么?我们又该如何超越其局限?引发了大家的思考。王峰教授在讲座过程中也进行了学理上的补充和阐释,亦得到了大家的热烈回应。最后,讲座在同学们的掌声中圆满落下帷幕。