作者:沪港所 发布时间:2022-09-19 来源:沪港发展联合研究所+收藏本文

「选题人」

Rutgers University经济学教授Jason M.Barr在其Skynomics博客中讨论现代区划的产生和发展。本期介绍第三部分,容积率(FAR)在美国城市的实践。

如果你问熟悉纽约市房地产的人关于现代分区制的诞生事件,他们会提到1961年,那一年纽约市实施了容积率(FAR)作为控制建筑密度的主要方法。60年过去了,FAR仍然很强大,可以说,它是全球最受欢迎的规划工具。

FAR规则给出了相对于地块大小的最大允许建筑面积。在郊区,FAR经常低于1,迫使土地所有者建造独栋住宅。在中心地区,基地住宅的FAR可高达10或12,可容纳高层建筑。例如,巴黎市中心是一个FAR 3级城镇。通过限制FAR,城市暗中规定了每个社区可以居住或工作的人数。

大萧条

事实上,FAR是在纽约创立的。然而,这一概念出现在1961年前25年的大萧条时期。FAR在市长菲奥雷洛·拉瓜迪亚(Fiorello La Guardia)的政府内部传播,1940年,FAR被纳入了1916年的分区法规修订版,以限制绿树成荫的居民区的密度。

在20世纪40年代,限制FAR的想法在规划圈中渗透,从纽约向外扩散,就像池塘里的涟漪。规划者们已经确信,1916年从纽约辐射出来的第一代分区法规是不够的,无法遏制城市密度带来的祸害。FAR有一定的简单性,给了规划者一定程度的控制权,这是他们无法从其他法规中获得的。到20世纪40年代末,它已经广为人知。具有讽刺意味的是,纽约晚了20年才迎来自己的支持方。

FAR是如何传遍全国的?为什么纽约在世界开始接受它时犹豫不决?要回答这些问题,我们必须回到1935年,当时美国正处于大萧条时期。

罗伯特·D·科恩和FAR的诞生

故事要从美国区域规划协会(RPAA)说起。在20世纪20年代的全盛时期,它是一个由建筑师、规划师和作家组成的非正式团体,他们对城市生活的弊病感到困扰。它旨在通过促进分散和分权,使城市更健康。RPAA成员受到了英国同行的启发,主要是埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)、雷蒙德·欧文(Raymond Unwin)和托马斯·亚当斯(Thomas Adams),他们是英国花园城市运动的先锋。

1935年,建筑师、改革家、RPAA成员罗伯特·D·科恩(Robert D. Kohn , 1870-1953)在纽约城市俱乐部领导了一个住房委员会,该组织致力于推广开明的地方政策。科恩的委员会成立的目的是对分区改革提出意见。罗伯特·科恩,比其他任何一个人,都更应该是FAR的首创者。科恩领导的委员会起草了一份报告,推动用FAR来控制住房密度——这一想法第一次出现在书面文件上。该文件还要求城市俱乐部主席理查德·S·查尔兹(Richard S. Childs)敦促拉瓜迪亚市长承担分区改革的责任。

科恩的助手是弗雷德里克·L·阿克曼(Frederick L. Ackerman, 1878-1950),他是建筑师、城市俱乐部和RPAA成员,他还在1934年成为纽约市住房(NYCHA)的第一任技术总监。从那时起,他就自由市场的弊病和现行分区法规的不足发表了报告(实际上是长篇大论)。在1934年由威廉·F·R·巴拉德(William F. R. Ballard)与人合著的一份NYCHA报告中,他估计,如果按照1916年的法规全面建设这座城市,它将拥有7700万常住人口和3.5亿日间工作人口。

尽管这些数字从来没有实际实现过(1930年纽约的人口为690万),但它们在一份又一份报告中被引用,以激励人们更认真地对待分区改革。

联合委员会

查尔兹写给拉瓜迪亚的信产生了效果。由市长城市规划委员会和城市俱乐部成员组成的一个新的联合委员会继续建议执行FAR控制。在这份报告之后,1938年又有一份题为“纽约市分区”的报告,由纽约市市长城市规划委员会撰写,该委员会的资金来自公共事业振兴署(WPA)。

FAR在大萧条时期能够取得进展,是因为罗斯福总统的政府资助了一些研究,让规划者有机会研究和推广他们一段时间以来一直在思考的问题。正如这份报告所指出的:

“这项调查合乎逻辑地将(联合委员会)的工作推进了一步,导致起草一个新的分区决议的框架。这个框架实施了委员会的一般思想,并引入了一些修改和细节的改进......现在普遍接受的意见是,现在是纽约彻底改革其分区结构的时候了,并使其跟上时代。”

该报告由西奥多·T·麦克罗斯基(Theodore T. McCrosky , 1902-1968)撰写,他是FAR的关键传播者之一。可以毫不夸张地说,他是现代区划领域的约翰尼·阿普尔兹(Johnny Appleseed)。既然他扮演了关键角色,为什么他在规划史上被遗忘了呢?(例如,尽管《纽约时报》刊登了他的讣告,但他甚至没有一个维基百科页面)。我们将在下面讨论这个问题。

麦克罗斯基

麦克罗斯基出生于内布拉斯加州的特库姆塞,1923年毕业于耶鲁大学,获得了土木工程学位。从鲁汶大学毕业后,他在耶鲁大学任教,并从事交通工程和城市规划工作。1928年,他被纽约及其周边地区规划局聘为规划和调查总负责人托马斯·亚当斯(Thomas Adams)的助理,托马斯·亚当斯是世界上最重要的花园城市规划师之一。正如在之前的一篇文章中所描述的那样,亚当斯和罗伯特·惠顿(Robert Whitten)在他们的著作中,尤其是在影响广泛的《区域计划》中,推动了类似FAR的规划。亚当斯和惠顿是FAR的教父。

1929年,麦克罗斯基前往南京,为国民党官员的新首都总体规划出谋划策。回到美国后,他成为杨克斯市的规划总监。

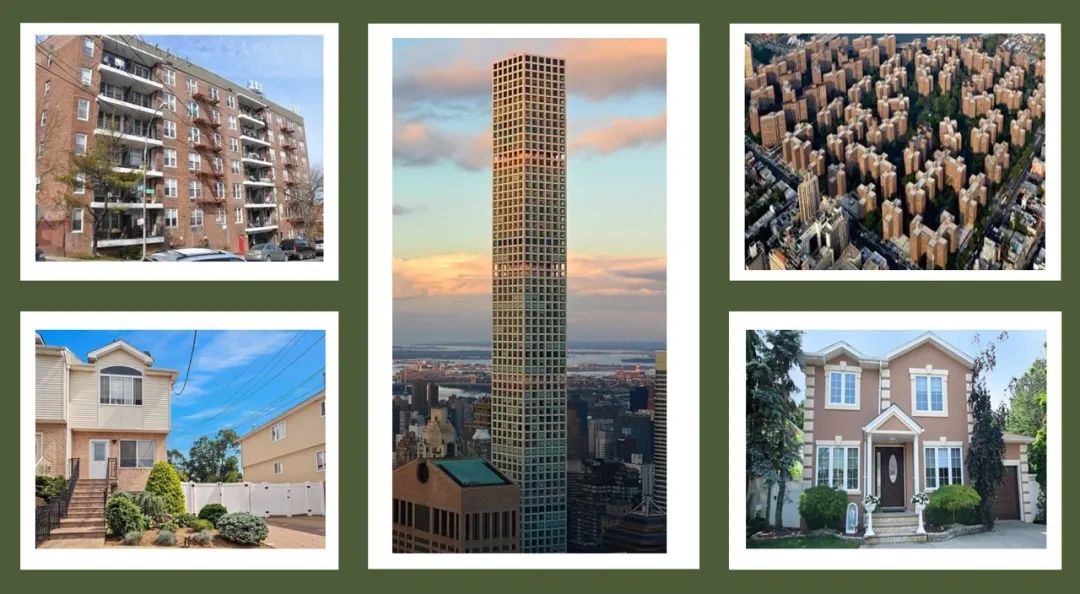

FAR组合图:纽约市不同建筑面积比(FARs)的住房例子。

左上:FAR 5.0,左下:FAR 0.5,中:FAR 16.9,右上:FAR 3.3,右下:FAR 1.0。

纽约市的分区规划

1938年,麦克罗斯基回到纽约,被市长城市规划委员会聘请撰写这份报告。它将为现代区划制定蓝图,不仅通过引入FAR综合建筑面积限制,还通过引入我们今天所拥有的各种分区地图。

1916年,颁布的分区法规在三张不同的地图上进行了规定——一张地图上标明了高度“后退”规定,另一张地图规定了开放空间的要求,第三张地图规定了使用范围(住宅、商业或不受限制的范围)。麦克罗斯基的报告将它们结合到现在的标准方法中,将这三种规定都放在每个区域内(除了FAR要求、日照规定和各种其他规定)。

例如,R1区是“独栋独栋住宅及其附属建筑”。最大FAR设置为0.65。R2区域的用途与R1相似,但允许的最大FAR为0.8。报告总共提供了9个居民区、3个商业区和1个工业区。事后看来,这是相当保守的。今天,纽约有10个主要的住宅区,8个商业区,3个制造业区。每个类别都有一个或多个子类别。据我统计,大约有170个不同的分区。

公务员

在市长委员会任职后,麦克罗斯基成为新成立的城市规划委员会(见下文)的第一任总体规划部门主任。到了1938年,麦克罗斯基成了一颗冉冉升起的新星。1940年,《纽约时报》报道:

“根据市公务员委员会昨天公布的消息,西奥多·T·麦克罗斯基(华盛顿广场西32号)在市规划主任和副城市规划师的竞争考试中被评为第一名,薪水为6000美元,副城市规划师的薪水为5000美元,......继麦克罗斯基先生之后,他的评分为92.90%,副城市规划师的名单上有F·多德·麦克休,得分为85.93......麦克休先生还在城市规划总监的测试中名列第二。”

然而,就在他沉浸在自己的优异成绩中时,麦克罗斯基收拾好行囊,前往风城,出任芝加哥计划委员会的执行董事。我们稍后将回到麦克罗斯基(和麦克休)的话题。

雷克斯福德·特格韦尔和城市规划委员会

1933年,国会议员菲奥雷洛·拉瓜迪亚(1882-1947)当选为第99届纽约市长。在市长吉米·沃克(Jimmy Walker, 1881-1946)下台后,他以共和党和良好政府党派的组合参选。沃克是臭名昭著的民主俱乐部坦慕尼协会(Tammy Hall)的成员,当纽约市在咆哮的二十年代蓬勃发展时,他很受欢迎,但随后一桩腐败丑闻迫使他下台。拉瓜迪亚决心改革纽约政府,根除腐败,并提供一系列广泛的服务和项目,以缓解大萧条带来的痛苦。

本着这种精神,拉瓜迪亚率先制定了一项新的城市宪章,将决策集中在他的办公室。从历史上看,权力是通过市评估委员会来分散的,该委员会由五位区长、市长、审计长和市参事委员会主席组成。

CPC的诞生

1936年11月通过的新宪章保留了基本的政府组织,但提供了减少腐败、创建新的办公室和部门以及建立公务员制度的变化。宪章规定设立城市规划委员会(CPC),负责分区、编制总体规划、编制资本支出和预算。为了给CPC以话语权,章程指出,CPC的决定被认为是最终决定,除非预算委员会四分之三的多数推翻它们。

城市规划部门(DCP)也成立了,提供研究和做委员会的重任。它由城市规划委员会主席领导,配备工程师、建筑师和专家。委员会和该部都于1938年开始运作。

主要规划者

拉瓜迪亚最终选择了颇具争议的雷克斯福德·G·塔格韦尔(Rexford G. Tugwell , 1891-1979)作为CPC的第一任主席。塔格韦尔曾就读于宾夕法尼亚大学,并在那里获得了经济学博士学位。1920年至1932年,他在哥伦比亚大学任教,撰写了大量关于经济计划必要性的文章。正如历史学家马克·格尔芬德(Mark Gelfand)所写:

20世纪30年代,没有哪个政治人物比塔格韦尔更被认为是规划界的人物。尽管他的保守派对手指控他是共产主义者是不公平的,但美国传统生活方式的捍卫者得出的结论是正确的,即这位前哥伦比亚大学教授不是他们自己的一员。塔格韦尔和美国公众一样,不相信市场是经济或政治决策的公正制定者。在新机器时代,市场已经过时了;社会不再能够在个人主义和竞争的原则下有效和公正地运行。他坚持认为,商人和政治家都在不确定性中茁壮成长,而现代世界的自由、平等和安全则依赖于准确和控制。“计划,”塔格韦尔在本世纪初对美国经济协会说,“是一个进行预测并使其成为现实的过程。

1932年,塔格韦尔因其新政“智囊团”而被富兰克林·罗斯福总统选中。1935年,在农业部工作一段时间后,他得到了一个机会,创设并指导了安置管理局(RA),以帮助陷入困境的农民。

安置管理局

其中的一个重要组成部分是郊区安置计划,该计划旨在将贫困农民安置到市中心以外新建的“绿地城镇”,在那里他们可以在其他行业找到工作。最初,塔格韦尔希望建造25个绿地社区,但只完成了3个。

为了帮助他的计划,塔格韦尔求助于纽约建筑师和RPAA成员克拉伦斯·斯坦(Clarence Stein)。在20世纪20年代,斯坦与科恩和阿克曼合作开发了美国第一个花园城市,皇后区的森尼赛德和新泽西州的拉德伯恩。当塔格韦尔来到纽约时,他已经深深融入了RPAA的城市去密度理念。

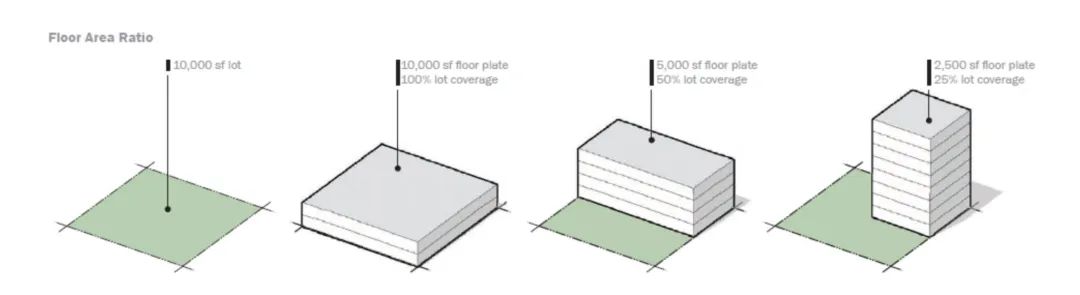

FAR的例子:这张图展示了三种构建结构的方法,所有的FAR都是2。

来源:纽约DCP。

塔格韦尔规划下的纽约

塔格韦尔在纽约规划史上的作用值得我们花更长的时间来讨论。关于他在纽约的工作,我还会在以后的一篇文章中说更多,但我只想说,他在纽约的工作时间很短,而且以失败为标志。塔格韦尔于1938年抵达纽约,1941年前往波多黎各,成为岛上的总督。他几乎是夹着尾巴被纽约建筑大师和权力掮客罗伯特·摩西(Robert Moses)赶出了城,他对塔格韦尔的总体规划持悲观态度。(我还将在未来的一篇文章中回到摩西在纽约规划和分区历史中的角色。)

1939年,塔格韦尔试图解决分区改革问题。他的标志性政策是禁止大型广告牌和闪光标志在零售区出现。该提案还指出,目前违反规定的标志将不受限制,必须拆除。商界、房东和广告商都不喜欢这个计划,他们大声抗议。加入他们阵营的还有一些人,他们认为这种不符合规则的小规模使用规则会导致更大的监管。他们的反对最终导致提案失败。

尽管如此,1940年6月通过了修订的分区法规。它对现存的1916年规定进行了调整,并在新创建的郊区设置了FAR上限。这些增加的内容是作为更广泛改革的基础,但真正的工作是跟随总体规划的实施。在1940年分区规划提案的声明中,CPC声称,“经过仔细考虑,委员会和城市规划部目前正在进行的基本总体规划研究完成后,可能会作出更根本的修订。与此同时,似乎没有充分的理由拒绝本市居民通过其他地方享有的分区规定而获得的优势,这在本市是可取的,与本决议......的结构并不矛盾。”

“最后,引入了一种全新的体积限制原则,旨在将这些地区的建筑体量保持在合理的范围内,同时为设计和布置的个性提供最大的余地。这种体积限制是通过建筑中允许的楼面面积与地块面积的比例来表达的。例如,在F地区允许1.6的比率,相当于允许一般的6层公寓,但如果增加高度,则必须按比例减少比率......该规定是根据建筑面积而不是建筑的立方面积来制定的,因为后者会给低矮的天花板带来溢价。”

总体规划

在1940年的秋天,提出的总体规划的雄心壮志是在1990年之前将纽约市的三分之一变为绿地。正如格尔芬德所写,这对罗伯特·摩西来说:

“对‘行善者’的鄙视还延伸到他们对规划的拥护。在与州长、市长、立法者、银行家、律师、业主、工程师和无数其他团体的多年谈判和妥协中,摩西认识到,社会是由太多不同的利益组成的,任何全面的、长远的总体规划都不可能被构思和执行。自由社会可以制定计划,但只能在短时间内为有限的目标制定计划。任何‘长毛象牙塔’式的规划方法要么不可行,要么基于不民主的前提。摩西继承并帮助建立了一个掮客类型的政治世界,他发誓要向那些‘狂热而不负责任的’经济和政治实验的倡导者发动圣战——那些人准备炸掉整个实验室,以确保他们的最新发明得到公平的测试。”

1942年2月13日,城市规划委员会正式投票废除总体规划。

波多黎各的塔格韦尔和勒德洛

纽约之行之后,作为波多黎各总督的塔格韦尔有了一个机会,可以更自由地实施他的想法。1942年,他成立了波多黎各规划、城市化和分区委员会,并聘请了威廉·H·勒德洛担任顾问。

威廉·勒德洛

勒德洛是规划史上那些隐身的人之一。今天留下的只有他的文字足迹。我找不到他去世时的讣告;他没有维基百科页面;而且显然没有传记。相反,他似乎一直是规划和分区事业的勤奋和认真的战士,很少做什么来吸引人们对他的注意。但通过记录的痕迹,我们可以追踪到他的一些行动。

1954年,《哈特福德报》刊登了勒德洛父亲的讣告,勒德洛的父亲是纽约市著名建筑师威廉·奥尔·勒德洛(William Orr Ludlow)。书中提到勒德洛的家人还活着,其中包括他做规划的儿子威廉·H。《洛克兰县新闻报》于1935年宣布新泽西州西奥兰奇的威尔玛·奇特林小姐(Wilma Chitterling)和新泽西州麦迪逊的普林斯顿大学校友威廉·H·勒德洛举行了婚礼。至于这对新婚夫妇,“在纽约州进行了短暂的汽车旅行后,勒德洛夫妇将住在华盛顿,勒德洛先生在那里为由塔格韦尔领导的安置管理局进行规划和研究。”在皇家学会,他撰写了几份报告,还与克拉伦斯·斯坦共事。

勒德洛在纽约

在华盛顿呆了大约7年后,勒德洛搬回了纽约。他受聘为纽约公民住房委员会(CHC)撰写一份报告。该组织提倡廉价和安全的住房(并宣称弗雷德里克·阿克曼是其成员之一)。勒德洛1944年的CHC报告“纽约市人口密度:城市人口密度与城市规划的技术研究”,开始定义和测量整个纽约的人口和建筑密度,其中FAR起着关键作用。

勒德洛的开场白是“阿克曼事实”,即如果完全建成,这座城市可以容纳7700万居民。然后,他讨论了“适当的密度控制”的必要性,然后讨论了FAR的利弊。好处:“对于单个建筑、项目或小区域来说,相对容易计算…...允许灵活的设计。可以应用于非住宅空间。”缺点:“没有考虑到房间和公寓大小的差异。如果用于监管,它可能会导致新项目的最小房间尺寸。”报告的结论是,曼哈顿北部以及布朗克斯区和布鲁克林的部分地区的住宅法尔值应控制在2.1,其余外围行政区的住宅法尔值应控制在1.2。

第二年,勒德洛在《美国规划师协会杂志》上发表了两篇论文,特别提到了他在密度控制方面的FAR工作。在这里,我们可以看到,20世纪30年代在纽约首次发展起来的想法越来越多地成为规划者的工具包的一部分。因此,它们开始出现在规划专业人士阅读的学术期刊上。

波多黎各的勒德洛

在塔格韦尔建立军政府之后,勒德洛被聘为规划顾问,负责制定分区法规。它们于1946年在圣胡安实施,并载有FAR规定。因此,圣胡安是美国领土内第一个在纽约以外实施FAR的城市。

FAR在美国本土的传播

除了勒德洛,来自纽约的其他规划者主要通过他们的报告和期刊出版物,将FAR的“好消息”传播到美国本土的其他地方。例如,在勒德洛发表关于纽约的文章一年后,麦克休在《美国规划师协会杂志》上发表了他对纽约市的研究,例如,他在那里测量了人口密度和建筑面积比率之间的关系。

麦克休(1907-1978)在康奈尔大学和哈佛大学学习建筑和规划。如上所述,他曾在纽约市城市规划部门工作,1941年至1946年任城市规划主任。在公共服务结束后,麦克休加入了麦克罗斯基的团队,担任规划顾问,为周围许多市政当局提供新的分区规划。

19世纪50年代

到20世纪40年代末,FAR已经是常识了。美国公共卫生协会1948年一份题为《规划社区》的报告证实了这一点:

“人们发现,用‘FAR’来测量建筑体积作为密度控制非常有用,因此美国和英国的规划者越来越多地采用这种方法。”

到了20世纪50年代,FAR开始以指数形式在美国各地的分区法规中蔓延。最初的讨论出现在1951年的芝加哥、1952年的旧金山和1953年的波士顿。到1958年,FAR在全国广泛使用,似乎没有人记得它的起源。1958年,美国规划官员协会承认:“分区法令中首次出现FAR批量限制的时间并不明确。”(而答案应是:1940年,纽约。)

芝加哥,1957年

芝加哥的例子很有趣,因为作为美国第二大城市,它比纽约抢先一步,尽管这一事实似乎在我们对FAR历史的理解中消失了。FAR究竟是如何到达芝加哥的,目前还不完全清楚。有证据表明,尽管麦克罗斯基在1941年至1942年间担任芝加哥计划委员会主任,但是在他1938年的开创性报告之后,他并没有把FAR推广到芝加哥。

相反,到了20世纪50年代,它已经是席卷美国中心地带的“以太风”了。它出现在1951年芝加哥计划委员会的一份报告中。与之前的纽约报告一样,该报告也包含了对整个风城的住宅密度的详细研究。该报告引用了1948年《规划社区》研究对FAR的定义。

在当地货运巨头出身的规划师亨利·查迪克(Henry F. Chaddick)的领导下,芝加哥开始着手制定新的分区决议。1955年10月,该市接受了FAR,并于1957年实施了新的分区决议。从那开始,FAR传遍了整个伊利诺斯州。

麦克罗斯基扮演的是约翰尼·阿普尔兹?

回到麦克罗斯基,二战结束后,他成为大波士顿发展委员会的执行主任。但是,从1948年开始,在他与麦克休的私人咨询业务中,他将FAR推广到美国各地。

1952年,麦克罗斯基和麦克休受雇于费城城市规划委员会,为城市重新规划提供蓝图,其中包括FAR上限规定。和纽约一样,费城似乎犹豫了十年,直到1962年FAR正式实施。到了20世纪50年代末,麦克罗斯基可以夸耀自己的影响力了。在法庭证词中,他透露:

“其中,我们为纽约州的扬克斯为奥西宁村,北佩勒姆,整个威彻斯特郡制定了分区条例;康涅狄格的德比、西奥兰治、萨默维尔和曼维尔、杰斐逊镇以及新泽西州的许多其他城市。”

阵容:纽约分区历史上的一些关键人物。

顺时针从左上角开始:托马斯·亚当斯、西奥多·麦克罗斯基、菲奥雷洛·拉瓜迪亚、雷克斯福德·塔格韦尔、罗伯特·摩西和詹姆斯·费尔特。

纽约市为什么会动摇?

如果FAR是纽约发明的,为什么要花20年的时间才在全市范围内推广呢?简而言之,就是因为强烈的反对和分裂的领导层。二十年的拖延并不是因为缺乏尝试,而是每次都有新的提议被否决。最终,在广受尊敬的规划专员詹姆斯·费尔特(James Felt, 1903-1971)的引领下,全面的重新规划于1960年成为法律。

费尔特出生在最低的东区,是第三代房地产商。从宾夕法尼亚大学毕业后,他回到纽约,成立了一家公司,从事管理、土地组装和搬迁租户等业务。例如,他的公司为彼得库珀村和史岱文森镇积累了土地,这两个大型住宅项目是大都会人寿保险公司在二战后在曼哈顿建造的。

《纽约时报》在他的讣告中引用了时任CPC主席唐纳德·埃利奥特(Donald Elliot)的话说,费尔特是“现代分区之父,因为他成功地实施了1961年的分区决议,这是该市自1907年以来的第一次分区法修改。”

显然,《纽约时报》愿意相信他的话。但这两个事实并不真实。纽约市的第一部分区法是在1916年颁布的,而不是1907年,而且如上所述,他不是现代分区法之父(尽管《纽约时报》的文章让这个神话得以延续)。当费尔特接管CPC时,FAR和现代区划已经有几十年的历史了。他的贡献是实现了这座城市多年来努力实现的目标。

塔格韦尔之后的分区法则

1940年,塔格韦尔离开纽约后,罗伯特·摩西被任命为CPC委员。1944年,摩西提议在全市范围内重新划分区域。他的计划是基于改革1916年的分区法规,而不是系统地使用FAR。关键因素是通过制定更严格的“后退”区域和开放区域规则来减少体积。

有趣的是,欧文维·V·A·休伊(Irving V. A. Huie),委员会的一名成员,提出了一项基于FAR的提案,但摩西和其他委员拒绝了它。尽管遭到房地产界的反对,评估委员会还是通过了摩西的计划。但是,法院根据与概算委员会表决程序有关的技术细节宣布这是非法的。摩西传下来的法规被拒绝了。

哈里森、巴拉德和艾伦的报告

然后在1948年,CPC主席小罗伯特·F·瓦格纳(Robert F. Wagner Jr)聘请哈里森,巴拉德和艾伦(Harrison, Ballard and Allen , HB&A)作为顾问,为新的分区决议创建蓝图。这份报告在几个方面很有趣。首先,它仍然在纽约规划者中广泛流传(并被张贴在DCP网站上),这给人一种(错误的)印象,这是纽约历史上第一次将FAR纳入政府批准的报告。

其次,该报告的作者之一威廉·巴拉德于1963年至1966年担任CPC主席,他是弗雷德里克·阿克曼的合著者,也密切参与了FAR的早期构想(至少早在1940年,FAR就被用于指导NYCHA的住房项目)。正如在另一篇文章中讨论的那样,阿克曼是一个公开承认的技术统治论者,他相信完美的社会可以由技术导向的总体规划师来设计。巴拉德本身就是一个创造。

但是HB&A报告以FAR作为中心密度控制特征,却没有提及FAR15年的历史。在这一点上,为什么会这样还有待猜测。有一种说法是,当报告发布时,FAR是如此普遍,以至于人们觉得没有必要提及它的起源。全国各地的规划者已经将其视为理所当然。第二种说法是,作者希望这看起来是他们自己的贡献,而不是他们的前辈。无论如何,今天的传统观点是,HB&A报告引入了这个想法,对它的关注消除了人们对创始人所扮演角色的认识,包括科恩、阿克曼、塔格韦尔、麦克罗斯基、麦克休和勒德洛。

具有讽刺意味的是,尽管人们认为它至关重要,但HB&A报告最终未能获得通过。这项计划于1951年4月公布,支持者和反对者都有。一个主要的对立者是罗伯特·摩西。由于内部和外部的反对,这个计划最终夭折了。或者正如斯坦尼斯拉夫·J·马基尔斯基(Stanislaw J. Makielski)在他1966年关于分区改革政治的博士论文中所说的那样,“委员会已经被强大的有组织的抵抗和其自身不愿为HB&A计划斗争所击败。”

沃希、沃克、史密斯和史密斯的报告

最后,当詹姆斯·费尔特执掌CPC后,他在1956年再次聘请了另一家咨询公司,让其提供一份新的分区规划。该报告发布于1959年,与HB&A报告的精神相似,它依靠FAR来降低城市密度。经过公众的反馈,费尔特和CPC得以修改方案,并反驳反对者,以获得足够的支持。摩西也反对,但在费尔特的压力下,他最终还是投了赞成票。

1960年12月,纽约市正式采用FAR作为限制建筑体积的主要工具,该法律于1961年12月生效。它代表了一个重大的区域缩减,人口最多为1200万,而费尔特在1956年编写的1916年法典中估计的人口为5500万。

FAR的胜利

虽然FAR的创始人,包括罗伯特·科恩和弗雷德里克·阿克曼在内,在1960年就已经成为了主流,但他们是真正的现代分区之父。他们被那个时代的精神所承载,那个时代认为城市肮脏、不够健康、充满剥削。他们开始相信一种技术统治伦理:他们可以开发出公式,像精密的时钟一样微调这座城市。一旦他们理解了关键的数学规则,他们就可以根据自己的喜好调整城市,并通过设计创造秩序。这些公式,包括FAR,并不是没有价值的。

规划者不能轻易地控制人口或家庭规模,但他们可以控制建筑规模和密度。因此,他们创造了大片的城市土地,最大FAR非常低。这些空置率上限是为了遏制开发商的“贪婪”,否则他们可能会迎合公寓居住的需求。FAR的创始人认为,城市应该看起来更像埃比尼泽·霍华德和他的“使徒”所规划的理想花园城市。

到了20世纪60年代,随着简·雅各布(Jane Jacob)的《伟大美国城市的生死》一书的出版,以及公共住房、贫民窟的清除和城市更新的失败,通过技术统治和规划来改善生活的信念开始受到抵制。尽管如此,全国各地的城市都无法摆脱对FAR的依赖。一旦实施,它就变成了一个“吸引人的国家”,因为它是技术统治论鼎盛时期留下的唯一一项规划政策,允许规划者有一定的控制权(并得到了寻求阻止其社区变化的邻避主义者的大力支持)。无论好坏,FAR仍然是胜利的。